ќрганизаци€ самосто€тельной работы студентов направлени€ 050700 Ц ѕедагогика, обучающихс€ с использованием системы зачетных единиц (кредитно-модульной системы) осуществл€етс€ в соответствии с:

Ц ‘едеральным законом о высшем и послевузовском профессиональном образовании;

Ц “иповым положением об образовательном учреждении высшего профессионального образовани€ (высшем учебном заведении);

Ц ”ставом “√”;

Ц ћетодическими указани€ми к разработке учебно-методических комплексов по специальност€м (направлени€м), дисциплинам и изданию их элементов;

Ц ѕоложением о рабочих программах дисциплин и др.

¬ рабочих программах дисциплин (а именно, в технологической карте) преподаватель, ответственный за разработку рабочей программы определ€ет место и виды самосто€тельной работы. јнализ технологических карт, с точки зрени€ соответстви€ определени€ места самосто€тельной работы студентов, необходимо производить в соответствии с общими критери€ми, прописанными в локальных актах “√”, регламентирующих организацию ћ—:

Ј соответствие требовани€м ѕоложени€ о рабочих программах дисциплин;

Ј соответствие подраздела рабочей программы дисциплины Ђ“ехнологическа€ карта по учебному курсуї –егламенту составлени€ технологических карт;

Ј соответствие требовани€м к распределению баллов по учебному курсу (раздел 2 Ђћетодика разработки Ѕ–— по учебному курсуї);

Ј согласованность и непротиворечивость критериев и норм оценки учебных и контрольных меропри€тий;

Ј подробность и €сность описани€ правил прохождени€ учебного курса, схемы работы со студентами, пропустившими зан€ти€ по уважительной причине или обучающимис€ по индивидуальному графику.

ѕри определении места самосто€тельной работы в той или иной дисциплине необходимо обратить внимание на следующие аспекты:

Ц соответствие заданий типу курса, а также его цел€м и задачам;

Ц соответствие возрастным особенност€м и возможност€м студентов, особенно первого курса, а также навыкам и опыту самосто€тельной работы;

Ц соответствие заданий дл€ самосто€тельной работы современным тенденци€м развити€ образовани€;

Ц разнообразие заданий дл€ самосто€тельной работы по их видам;

Ц способы оценки самосто€тельной работы студентов (четкость определени€ критериев и показателей дл€ их оценки; соответствие типу задани€; соответствие требовани€м; достаточность и затратность времени дл€ их выполнени€ и др.).

¬се виды самосто€тельных работ дл€ студентов третьего и последующих курсов должны отличатьс€ профильной и практико-ориентированной направленностью. ѕреподавател€м необходимо определить требовани€ к выполнению видов работ, на основе которых четко выделить критерии и показатели дл€ их оценки. ¬ приложении 1 представлена страница технологической карты и нормы оценки на примере одной из дисциплин психолого-педагогического цикла.

4. –езультаты анкетировани€ профессорско-преподавательского состава педагогического факультета на тему Ђќрганизаци€ самосто€тельной работы студентовї.

—реди преподавателей педагогического факультета “√” было проведено анкетирование, цель которого Ц вы€вление мнени€ профессорско-преподавательского состава об организации самосто€тельной работы студентов.

|

|

|

Ѕыло опрошено около 70 % ѕѕ— факультета (19 респондентов).

1. јнализ результатов опроса показал, что предназначение самосто€тельной работы студентов, по мнению большинства опрошенных (84,2 %), Ц это формирование навыков самосто€тельной работы в целом.

ќколо половины ѕѕ— считают, что самосто€тельна€ работа также способствует приобретению опыта творческой исследовательской де€тельности (57,9 %); развитию ответственности, способности принимать решени€, решать проблему (52,6 %); овладению приемами познани€ (47,4 %).

“реть респондентов отмечает, что самосто€тельна€ работа способствует развитию познавательных способностей (36,8 %); расшир€ет знани€, способствует овладению профессиональными умени€ми и навыками (31,6 %).

“акже преподаватели считают, что самосто€тельна€ работа студентов подготавливает их к последующему самообразованию, вырабатывает психологическую установку на систематическое пополнение знаний, помогает овладеть навыками решени€ специфических задач.

–ис.1. ѕроцентное соотношение

предназначени€ самосто€тельной работы студентов

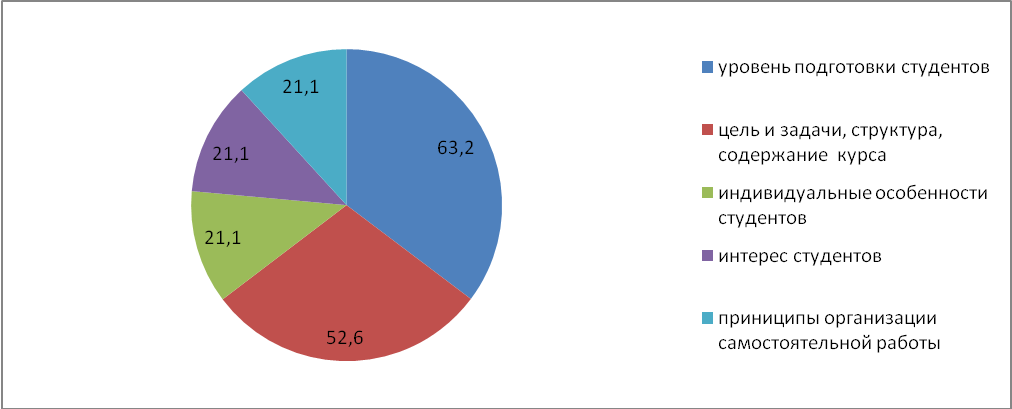

2. ѕри определении форм и содержани€ заданий дл€ самосто€тельной работы студентов преподаватели руководствуютс€:

ü уровнем подготовки студентов, наличием необходимых умений (в целом, по дисциплине, индивидуальным уровнем) (63,2 %);

ü цел€ми, задачами, структурой и содержанием курса, темы (52,6 %);

ü развитием познавательных способностей, принципами организации самосто€тельной работы, индивидуальными особенност€ми студентов, интересом студентов (21,1 %).

–ис.2. –уководство преподавателей при определении форм

и содержани€ заданий дл€ самосто€тельной работы студентов

3. ¬ рамках своих дисциплин преподаватели используют:

ü индивидуальные домашние задани€ (»ƒ«) (52,6 %);

ü работу с первоисточниками, периодикой, дополнительной литературой (47,4 %);

ü составление таблиц, схем, моделей (36,8 %);

ü разработку пам€ток, аннотаций, рефераты, составление глоссари€ (26,3 %);

ü решение проблемных заданий, задач, выполнение упражнений, курсовые работы, портфолио, подготовку компьютерных презентаций (21,1 %);

ü доклады, подготовку статей, материалов дл€ консультации (15,8 %);

ü расчетно-графические работы, творческие задани€ (10,5 %).

–ис.3. ѕроцентное соотношение использовани€ данных видов работ

4. Ќаиболее эффективными формами самосто€тельной работы студентов преподаватели считают:

ü проектную де€тельность (26,3 %);

ü творческие задани€, задани€ повышенной трудности (21,1 %);

ü исследовательскую работу (15,8 %).

“акже указываютс€ такие формы работы как портфолио, тестирование, эссе, подготовка презентаций, составление вопросов по материалу, составление таблиц, схем, работа со справочной литературой, расчетно-графические работы (5,3 %).

5. ћенее эффективными по мнению преподавателей €вл€ютс€:

ü конспектирование (31,6 %);

ü работа репродуктивного типа, рефераты, работа по перечню вопросов (26,3 %).

¬ целом количество используемых форм самосто€тельной работы и оценка преподавател€ми их эффективности соответствует друг другу, кроме рефератов (четверть опрошенных их использует и столько же считает мало эффективными). “акже половина ѕѕ— адресует студентов к первоисточникам, периодике, но конспектирование €вл€етс€, по мнению опрошенных, наименее эффективным.

|

|

|

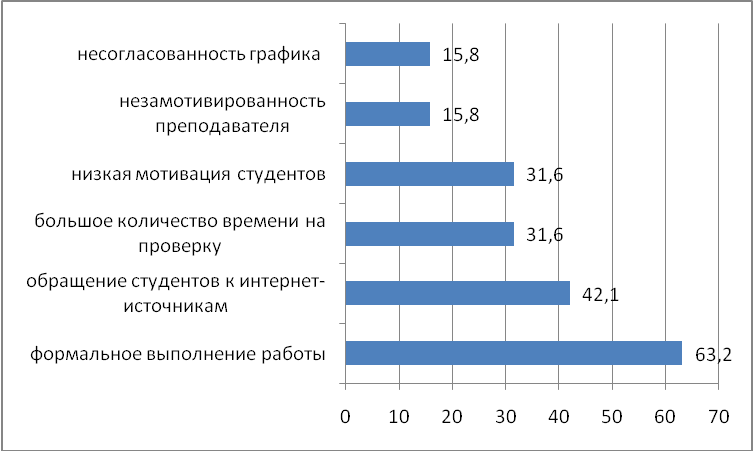

6. јнализиру€ недостатки выполнени€ самосто€тельной работы студентами, преподаватели отмечают такие как

ü формальное выполнение работы (63,2 %);

ü обращение студентов к интернет-источникам (42,1 %);

ü большое количество времени на проверку (31,6 %) и низка€ мотиваци€ студентов (31,6 %);

ü незамотивированность преподавател€ (15,8%);

ü несогласованность графика самосто€тельной работы по разным дисциплинам, кафедрам (15,8 %).

–ис.4. ѕроцентное соотношение

недостатков выполнени€ самосто€тельной работы студентами

7. ќтвеча€ на вопрос об услови€х, обеспечивающих успешное выполнение самосто€тельной работы студентов, большинство преподавателей выделили алгоритм, метод выполнени€ работы, знание студентом способов ее выполнени€ (63,2 %), мотивационность задани€ (57,9 %). “реть респондентов подчеркивает важность таких условий как наличие критериев оценки (36,8 %) и наличие отчетности (26,3 %). “акже отмечаетс€ в качестве услови€ успешности Ц обеспечение студентов необходимым методическим материалом (15,8 %).

ћенее значимыми услови€ми успешности самосто€тельной работы студентов, по мнению ѕѕ— (5,3 %), €вл€ютс€:

ü знание студентами требований к выполнению самосто€тельной работы;

ü осознание студентами значени€ качества выполнени€ самосто€тельной работы дл€ их успеваемости по дисциплине;

ü обеспечение правильного сочетани€ объема аудиторной и самосто€тельной работы;

ü правильно сформированна€ амбициозность студентов;

ü уровень подготовленности студентов;

ü сформированность компетенций;

ü возможность следовать индивидуальному графику;

ü профессиональна€ ориентированность самосто€тельной работы;

ü своевременный контроль за выполнением.

8. –анжирование в пор€дке приоритетности направлени€ и содержани€ де€тельности преподавател€ высшей школы по организации самосто€тельной работы студентов показало следующую картину (см. таблицу 1).

“аблица 1