К уходящему можно относиться по-разному, можно сожалеть и охранять исчезающий вид животного, можно прощаться с ним смеясь, можно быть равнодушным, а можно, отдавая ему дань, провожать с почестями. Ни того, ни другого, ни третьего я не нахожу в фотографиях Китаева. Он оставляет зрителя один на один с метаморфозами реального мира. При

161

этом — и здесь парадокс — прошлое репрезентируется молодым телом, а мы оказываемся носителями новых канонов визуальности.

Выживание художника в эпоху глобализации и всеохватности сетевых структур требует жертвы романтического образа тела, творца, музы. Она же определяет поиск самореализации художника в эпоху смерти человека, субъекта, пола. Китаев убедительно передает нам чувство исследователя, нашедшего характерный образ сопротивления манекену, невозмутимой и отсутствующей мимике которого заставляют подражать массмедиальные стратегии представления субъекта.

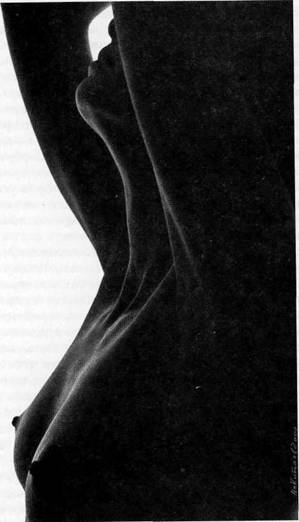

В цикле ню особняком стоит фотография «Кариатида». Доверие миру женщины — сюжет, в искусстве столь же часто встречающийся, сколь и архаичный. Здесь же убедительность возвышенного женского образа настолько очевидна, что трудно найти равные ему по силе фотографии и составить из них серию: от удачи сложно ожидать серийности.

Критический взгляд привычно ищет признаки жанра, в котором работает художник. Свойственная нашему времени специализация не только не собирает в мистериальное целое различные искусства, но и лишает нас единства переживания. Для того чтобы произошла встреча с искусством, человека в одной традиции держали в холоде и голоде, в другой — без света, а в третьей — комплементарным было состояние телесного наказания, боли и шока. Для этого образа — показано одиночество. На фоне дефицита оптимизма и доверия Другому и, согласно распространенному мнению, утраты остроты телесного переживания в цивилизации комфорта, которая стирает образ человека, как, например, на полотнах Фрэнсиса Бэкона, а фотографию делает «искусством исчезновения», мы особенно остро подмечаем доверие миру женщины — космоустроительной интенции. Эмоциональное движение вверх, к небу и свету, задает ритм вскинутых рук, запрокинутой головы, напряжение мышц шеи. Удивляет и удерживает внимание контраст видимой работы Кариатиды — работы рук и шеи — и состояния утренней свежести, неги, доброты и прячущейся в уголках рта радости.

В этой фотографии сошлось все. Контражур (прием освещения, который в фотографии используется давно) сработал здесь так ярко, что кажется, будто он был изобретен только вчера. Модель словно погружена в

162

световую среду, у которой она четкой линией отбирает объем и плотность.

Стягивая пространство в локусе фигуры, она словно вылеплена светом. При этом прием контросвещения помогает высечь из тела скульптурные коннотации. Однако «Кариатида» захватывает не только многомерным символическим наполнением, но и композицией: со временем замечаю, как работают массы, как внутреннее движение в кадре, организуя мой взгляд, делает массивное невесомым, а плотное материальное тело — воздушным.

Ошибкой было бы думать, что качество этой фотографии ограничено световым состоянием, особой световой средой. При очевидной скульптурности «Кариатиды» трудно не отметить психологизм образа, опирающийся на открытое сердце, на добрый взгляд, которым «смотрит» тело, на состояние и позу. Это взгляд без глаз, но взгляд, который устремлен вверх, к небу. Неожиданность взгляда? А где глаза? Или они не нужны? Мы видим ее состоянием, чувствуем ее чувствами, переживаем ее переживанием, увлекаемся ее телесным порывом.

Повседневность, как осеннее серое небо, приземляет эмоциональный порыв, но одновременно приближает высокое. И сопротивление этому, и спокойное принятие — имеют основания. Тот, кто серьезно относится к продуктивной силе воображения, способной не только пробуждать ассоциации, но и целеполагать, кто на телесном уровне стремится к соответствию, тот не может не признать редкую гармонию внутреннего мира, отражающего искреннюю вовлеченность в состав жизни. Возвышенный опыт здесь не обретается в состоянии экстаза, но достигается чутким отношением к логике жизни, прокладывающей себе дорогу через возрастные кризисы и этапы: образ «Кариатиды»—индивидуальное резюме обретения силы, уверенности и перехода от удовольствий к обязанностям, от юности к зрелости. Перехода без драмы отказа от эгоцентризма юности. Образ соткан не из знаков кокетства и привлекательности, но говорит миру о готовности держать женский космос, космос семьи и дома.

Объективирует ли здесь художник себя, растворяясь в свете бьющем, обтекающем тело модели? Он чувствует свет вместе с моделью. Допускаю, что состояние художника отражается на модели и возвращается нам в ее образе. Ведь встреча в искусстве порой чревата такими последствиями, когда актер или модель несут ее следы до конца жизни, а иногда — вспом-

163

А. Китаев. «Кариатида». 2000

ним знаменитые модели Рембрандта, Пикассо, Модильяни — эти «встречи» заканчивались трагично. Открытость и уверенность в своих силах, помноженные на доброжелательность, дают редкий по точности психологический рисунок женщины, что ставит фотографию «Кариатида» особняком в китаевском цикле. Как и всякий сильный образ, она выламывается из жанрового ограничения: «Кариатида» вполне могла бы занять место в цикле портретов.

Аналитика образа возвышенного и прекрасного поучительна. Отбирая у целого его составные части (каждая из которых в отдельности несовершенна), под воздушностью и легкостью образа обратим внимание на массу нижней половины тела, придающей ему архитектурную монументальность и уравновешенность песочных часов. Образ питается земными корнями. Отрежь верхнюю часть — и получишь фрагмент, который впечатлит наполненностью и массивностью, отсылая к фотографии «Плод».

Фотография с момента своего возникновения всегда иронизировала над нашей привычкой онтологизировать образ, т. е. принимать изображение реальности за саму реальность. Отражая, она каждый раз демонстрировала вначале технические, а затем и художественные возможности преображения реальности фиксацией нашего особого взгляда. На что, кстати сказать, обратил внимание чуткий к культурной семантике образа Ф. Ницше: «Фотография— убедительное доказательство против грубой формы идеализма». Однако у преображения реальности есть границы, которые определены законами жанра, возможностью фототехники и, наконец, художественным языком конкретного автора. Это становится очевидным при сравнении фотографического и художественного образа. Художник в подобном сюжете, достигая выразительности, обобщил бы и скорее всего убрал нос. А фотограф? В фотографии никуда от этого не денешься: фотография собирает образ не из представления реального, но из фрагментов реального мира, его несовершенных частей, состояний, освещения и пр. Она вынуждена использовать то, что есть. Вот перед нами толщина локтя, эта протяженность—один из элементов несовершенства, одна из тех неточностей, с которыми приходится мириться, так как, с одной стороны, ее никуда не спрячешь, а с другой — она держит всю композицию. Убери ее — и все разрушится. Кажущаяся неточность работает на образ. Понимая это, мы

165

можем игнорировать этот «сбой», эту «ненужную», «неестественно» протяженную массу. В менее убедительных фотографиях нам подчас достаточно и меньшей неточности, сбоя, чтобы признать ее неудачной. Фотограф, а в конечном счете и зритель, вынужден смирить себя в жажде манипулирования реальностью и принять, что она подвластна фотографу лишь до известных (нам? ему?) пределов. Ее никуда не подвинешь, не откадриру-ешь, не вычистишь без ущерба для фотографии, тем более фотографии, которая состоялась.

Вот еще одна любопытная подробность, связанная с этим снимком. Сделав в Америке открытки «Кариатиды», дама-искусствовед обратила внимание на интересную деталь: черное тело замечательно «работает» на белом фоне. Их контекст выстреливает в оценках и суждениях, вовлекая в себя частотный образ негритянки (или тело афроамериканки — на их политкорректном языке), который в нашем сознании не живет и с которым редко работают отечественные художники. Пока.

Завершая анализ конкретных циклов ню, отмечу особенность, касающуюся всех фотографий. В эпоху не только технической воспроизводимости искусства, но и технической его производимое™ подавляющее количество нашей информации мы считываем с плоскости экрана, листа газеты, страницы книги, рекламного щита и т.д., а навык «восприятия всем телом» (А. Майоль) у нас либо утрачивается, либо не развит вовсе. Не в последнюю очередь в этот процесс вносит свою лепту фотография. Из-за того что наше восприятие мира стало плоским, скульптура, требующая пространственного представления и воображения, утратила актуальность. К середине XX в. интерес к ней упал. Не случайно Барнет Ньюман заметил в те годы: «Скульптура —это то, с чем ты сталкиваешься, когда отходишь назад, чтобы получше рассмотреть живописное полотно».

Однако интерес к телу в фотографии подтверждает, что «скульптурные образы суть тела» (М.Хайдеггер). Китаев своим умением делать скульптуру телесной, оживлять ее, а тело изображать как скульптуру дает уроки созерцания объема, провоцирует интерес к замыкающей пространство

166

форме. Отрицая фатальную обреченность отношения к фотографии как к плоскому изображению и противопоставляя ее скульптуре как воплощенному телу, Китаев, и здесь я все же отстаиваю исходный тезис, дает нам скульптурный образ тела. При этом мы вновь возвращаемся к эстетической подоплеке фотообраза, к особенности языка фотографии и, наконец, к ее не/способности выйти за границы, задаваемые технически ограниченной природой ее выражения. Одно из важных теоретических направлений — поиск аргументов, с помощью которых преодолевается критика фотографии как объективного образа. Самый, пожалуй, внятный из признаваемых даже оппонентами доводов звучит так: чувственный мир бесконечен в своих проявлениях и состояниях, бесконечно число его выражений. Любой образ есть отбор. Точность его в типичности, в возможности собрать многообразие ситуаций, жестов, состояний и, отбросив сомнения, в единичной и конкретной фотографии обрести предельно общий — а потому вновь точный — образ.

Сближая ню то с пейзажем, то с натюрмортом, то с фотографией архитектуры, Китаев подтвердил свою репутацию художника, который провоцирует плодотворный диалог о границах жанра и в конечном счете о природе фотографии. Искусство время от времени нуждается в отказе от устойчивых представлений о самом себе, от старых форм и наработанных приемов творчества. Тех, кому судьба репрезентации тела в искусстве небезразлична, не может не задеть индивидуальное видение Китаева, совпавшее с реальными изменениями тела западной цивилизации, к которому—куда же деться — мы подключены. Его студийные ню —не визуальный эксперимент ради самого эксперимента. Здесь главный объект — не анатомия человека, но образ тела, утративший человечность. Человек-машина Ламетри вытесняется человеком, тело которого растворяется в химической или виртуальной реальности. Его совместимость с ментальным, духовным и символическим телом исчезает, оставляя нам его в качестве археологической находки.

В нашей культуре словосочетание «обнаженное тело» бытует с активным перевесом на прилагательном, на акте обнажения. Здесь мы близки немецкоязычной культуре, в которой жанр ню называется «акт». Китаев находится на острие того направления в фотографии, которое чутко ре-

167

гистрирует симптомы утраты тела в информационном обществе. Его объектив бесстрастно отделяет тело от человека, оставляя характер и внутренний мир для портрета. Такой антипсихологический взгляд вполне соответствует нашим предчувствиям стерилизации социального пространства. Невольная линия ландшафта отпечатывается на теле, и мы, захваченные врасплох, с трудом отдаем себе отчет в том, что самоощущение организма человека отобрано у него анэстетикой и анестезирующими препаратами. Как город без людей открывает нам характер места, так и ню, на которых нет лица, не обезличены —в силу того что у каждого поколения, пола, отдельного человека есть своя характерная поза, говорящая без глаз и — даже — без демонстрации внутреннего мира. Умение художника в мраморе увидеть женщину дополняется способностью в конкретной женщине открыть статую.

Китаев прошел путь обобщения образа женской красоты, обретающей силу в доверии миру, настолько далеко, насколько позволяет это сделать эпоха, в которой доверие препоручается страховому полису, адвокату и фармакологии. В исторической усталости от культуры, но более от повторения мысли об усталости мы подобны Франциску Ассизскому, который долго угнетал свое тело, обзывая его Братом Ослом, а в старости пришел к мысли о том, что все же оно его брат, и просил прощения у брата за то, что дурно с ним обращался.