Вечерние медитации дополняются утренним разглядыванием, во время которого вдруг увидел едва заметную складку ягодиц... Мое понимание — я так основательно сжился с ним — потребовало коррекции. Но открытие при ярком свете не разорило меня — я остался со своим визуальным гешефтом от пережитого.

146

С восходом солнца проявился еще один сюжет. Далеко вдали на плато предстал тибетский монастырь, окруженный крепостными стенами. В этом качестве образ символизирует тщету человеческих усилий, смирение, но одновременно и холодность красоты.

Можно ли, разглядывая ню, увидеть внутренний мир, ощутить тепло материнского поля, воскресив, пережить пренатальное состояние защищенности и покоя? Использование риторичной фигуры вопрошания оправдывается тем умыслом, в основе которого — желание поделиться удивлением от возможности наслаждаться визуальными эффектами, скульптурой внутреннего тела. Попадая внутрь, но еще не осознавая этого, чувствую себя неуютно от разрушения визуального потребительского комфорта. Странный эффект китаевских ню состоит в том, что они редуцируют интимное пространство к остатку человеческого (подчеркивание которого в других случаях столь вожделенно, сколь и труднореализуемо) и при многократном повторении приучают к такому ландшафтному обращению с поверхностью тела. Здесь, в серии «Внутреннее пространство», эта эффектность дает сбой, еще раз заставляя отказаться от благоприобретенного (не оттого ли, что возник недавно?) модуса восприятия. Кажется, понимаешь, как устроены пространство защиты, архетип собора, дома, укрытия.

С некоторых пор утверждение о том, что женщину нельзя раздеть окончательно, — она всегда одета нашими культурными представлениями, нашей системой означающих — стало непреложным фактом, расхожим мнением интеллектуалов, дисциплинированных постструктуралистской парадигмой. Китаев, идя по линии усиления очевидного, приводит нас к отрицанию исторически состоявшихся трактовок художественного образа. Он заставляет вспомнить кантовское понимание эстетического чувства как опосредствованной интеллектуальной деятельности, образ как чувственное воплощение абсолютной идеи (Гегель), как внутреннюю форму (А.Потебня) и проекцию сознания (теория вчувствования, феноменология), а также отказ от рассказа, предмета и, наконец, девизуализацию художественного жеста — основную интенцию актуального искусства конца XX в.

Знаковой для меня служит фотография «Геометрия тела». Замечу, что здесь слово геометрия возвращает нас к своему первозданному смыслу — гео-метрия, пробуждающая образ шарообразной Земли, извива реки и бе-

147

|

|

Г

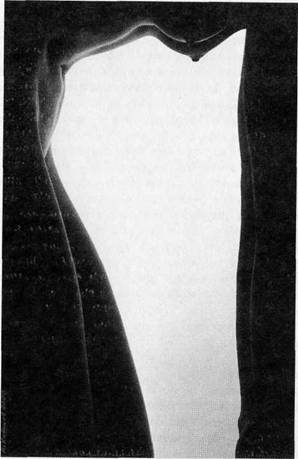

А. Китаев. Из серии «Геометрия тела»: лист № 5. 2000

рега моря. Его, тела, линия — и это Китаев замечает сам — «не имеет углов, она превращается то в абрис, то в границу, то в черту, то в контур, то в путь, трассу, участь...»

Изысканный ритм повторений и точность удвоения кривых увлекают чистой игрой с той же силой, с какой отрезвляют, избавляя от фистульного рефлекса считать чем-то аморальным откровенное изображение обнаженного тела «со всеми анатомическими подробностями». Но природа предела играет злую шутку с ревнителями морали, поскольку в пределе малое совпадет с большим, предел боли — с высшей точкой наслаждения, эротика —со смертью. Сфера половых губ повторяет форму ягодиц, как будто подтверждает правоту древнегреческого философа Анаксагора: «Во всем имеется часть всего». Часть нашего участия — в эстетическом перевесе зримого над этическим табу на изображение определенных частей тела. Рассматривание через асексуальные китаевские фильтры сулит радость неожиданных открытий: часть живет в целом, формы ведут диалог, а изменения фигур подчиняются строгим законам топологии.

КОНСТРУКЦИИ ТЕЛА

Фотография № 1 из серии «Конструкции тела» подчеркивает деэротиза-цию тела при изменении масштаба или фрагментации. Обнажая «работу» конструктивных, несущих и соприкасающихся частей тела, фотограф подает их настолько отстраненно, что добивается эффекта эмоциональной нейтральности. Если Блоссфельд посредством увеличения фрагментов открыл архитектонику растений, ввел европейцев в эстетику органического «микромира», заставив изменить взгляд на привычное, то Китаев идет во встречном направлении: деэротизируя тело, он открывает в нем мир неорганического, мир эстетских ландшафтов природы. Строго говоря, его эстетическое переживание ни позитивно, ни негативно. Лишая нас этической оценки, он дает нам шанс незаинтересованно увидеть природную составляющую.

Лист №2 («Арка») при все той же предельной конкретности изображения детородных органов являет образ скорее величественный и несоразмерный, скорее аскетический, чем порнографический; он скорее давит и

149

А. Китаев. «Арка». 2000

отталкивает, как сталинская архитектура или архитектура Третьего Рейха, своим имперским духом и демонстрацией мощи, чем привлекает и пробуждает эротическое переживание. «Арка»—одна из первых по степени провокативности в этой серии. К архитектурному стилю определенно отнесу и фотографию №3 («Окно»). Заполненность пространства и пластически точный образ величественных кариатид, статичное их напряжение отсылают к мифическим первообразам неба и земли — египетской Нут и древнегреческой Гее. Здесь удовольствие иного порядка: ирония над привычным взглядом, считающим, что тело задает меру и масштаб предметам. «Дискомфорт от видимого» происходит не за счет соотнесения моего тела с миром вещей (ведь человек есть мера всех вещей), но оттого, что тело соотносится с самим телом, которое в визуальном пространстве делается недосягаемо-возвышенным; оно превосходит все мыслимые размеры, в которые заключает его наше представление. Не могу избавиться от идеи антропоцентризма, возникающей из-за того, что, помещенный фотографом в точку его зрения, вижу себя стоящим на линии горизонта и сильно запрокидывающим голову в желании рассмотреть изнанку живота-свода. Здесь аннигиляция эротической реальности достигается за счет ретроспекции: мы воскрешаем мифологическую ситуацию рождения мира, в которой акт рождения имеет космические транскрипции. Не соблазн, не прихоть, не желание ради желания, а ритуальная серьезность актов, от которых зависят урожай, смена времен года, восход солнца и выпадение дождя, — основное настроение серии.

ВРЕМЕНА ГОДА

Какие только художественные образы времен года мы не знаем... Передо мной времена года в фотографии, решенные, однако, не в жанре пейзажа, как следовало бы ожидать. Характерное состояние времени года выражено здесь в неожиданных на первый взгляд позе и состоянии тела; не находя иллюстративности, мы интуитивно моторным образом воспроизводим в себе те внутренние движения мышц, которые вызывает в нас сезонная смена погоды: наступление тепла или холода, дождя или солнца.

151

|

|

|

|

А.Китаев. «Весна». 1997/2001

А. Китаев. «Зима». 1997/2001

Весна — воплощенное ожидание тепла и неги; тело истосковалось по солнцу — кому как не петербуржцам ведома эта жадность до первых весенних лучей: их тела, льнущие к солнцу и теплу у стен Петропавловской крепости, — привычный сюжет петербургских фотокорреспондентов. У Китаева тоска по солнцу —в ином: в почти совершенном эллипсе шеи юного тела, отсылающем к символу чаши и неба, к локатору, стерегущему сигнал, к ладоням, подставленным под струю воды. Доверчивость юности, тоскующей по неге, трогает, как трогают лицо первые лучи весеннего солнца. В лете же вижу разлитость тепла, полноту проявлений жизни, покой чувств.

Осень — это не только минорное настроение, возрастающее с убыванием светового дня, время холодных ветров, слякоти и неожиданно быстро наступивших холодов, но и зрелость урожая, откормленные птицы и животные — крестьянские радости. Без остроумия и иллюстративности, без легко читаемых знаков-подсказок эстетическое усилие вознаграждается полнотой удивления. Образ осени отборен, как зерно, метафора Саши Соколова или экспонаты коллекции Эрмитажа. Рукотворный характер осени, плодов ее вступает в диалог с зимой. Здесь не удержаться от параллелей с фотографией «Плод», которая по образному строю точно попадает в осеннее настроение. Зрелость плода незримыми нитями смысла связана с плотью. Плоть и кровь — базовые символы. Они неразрывны и в метафорическом поле языка. Визуальная метафора опирается на присутствующую в ней серьезность, неустранимую материальность. Зрелость — пора гармонии чувства и разума, полноты осознанного желания и границ его реализации. Плоть входит в плотину, изгибается. Без нее плотина теряет крепость, благодаря которой она прерывает естественное течение, собирает и удерживает. И как сиротлива и бесполезна плотина без воды, так пуста и бесполезна плоть без жизни, без наполненности, без желания. Зрелость, или, в ином речении, акме, — вершина, перелом, готовность рожать, зимовать, держать и хранить. Сопоставляя образ женщины с космическими силами, она изгоняет мысль о суетном.

Зима — это свернувшееся лето: ноги подтягиваются к животу, руки крепко обнимают колени, тело собирается и сворачивается, как кошка: взыскует тепла.

152

МЕТАМОРФОЗЫ

Серия «• Метаморфозы-1». Фотографии в отличие от живописи или графики могут выступать документом, но документом, который трактуется в зависимости от контекста. В частности, на столе следователя фотографии из серии «Метаморфозы» могли бы выступать свидетельством изощренных убийств с последующим растворением трупов в «царской водке», для режиссера — фотопробами нового триллера, для приверженца восточных практик — подтверждением левитации и бренности физического плана, для хирурга — рентгеновским снимком пациента. Дальнейшее описание контекстов завело бы слишком далеко: в монотонность инвентаризации. Но о чем говорят «Метаморфозы» со стен художественной галереи? Одно не вызывает сомнений —эти фотографии могут быть отнесены к ню лишь с известной долей условности. Образы здесь не чувственны, скорее сверх-; они более сокрыты, чем обнажены, более концептуальны, чем чувственны, и (в чем я не вижу никакого противоречия) более личностны, чем абстрактно-телесны. В листах — а этой серии, как никакой другой, подходит определение «силуэты» — нет перспективы, объема, полутонов. В них субстанция тела тает по мере убывания воли и желания. Силуэт, вырезанный уличным художником, — все, что осталось от человека. В то же время силуэты задевают достоверностью моторного напряжения тела, когда я сопереживаю жертве, принимающей душ за пластиковой шторкой и не подозревающей о грозящей ей опасности. Отсутствие развернутого кинематографического действия компенсируется гнетущей тревогой отдельного кадра. Образ сим-воличен и поэтому не исчерпывается темой насилия в ограниченном пространстве.

В серии плоское изображение мультиплицируется, наполняя внутренним движением различно освещенные плоскости и утратившие четкость фигуры. Их размытые очертания — словно спонтанно возникающие и обрывающиеся образы сна. Но грезится не та, встречи с которой еще ждешь, а та, которой уже нет, которая исчезает — и, кажется, навсегда. Камера художника бесстрастно фиксирует исчезновение романтического идеала, определяющего определенный тип чувственности.

153

Продуктивность образа — не только в отсылке к архетипическому страху замкнутого пространства, в данном случае пространства пластиковой цивилизации, вырваться из которой, кажется, уже нет сил, но и в изображении ухода — запускавшего и скреплявшего наше воображение в прошедшем веке — представления о женской красоте. Лейтмотив серии — тоска по романтическому образу, неразгаданной тайне и по невозможной ныне роскоши быть слабой в контексте агрессивных, но адекватных времени норм поведения. Конфликт между профилем приподнятого лица, активным, прорывающимся сквозь призрачную стену движением, уверенной позой с широко расставленными ногами, с одной стороны, и зыбкостью и размытостью очертаний фигур — с другой, не принимает резких форм. Силуэты передают как чувство утраты мужских иллюзий о хрупкой и грациозной незнакомке, так и одновременно силу и независимость идущих на смену женщин. «Они идут» (Хельмут Ньютон). Матовый свет серии «Метаморфозы-1» — медиатор, указывающий не на отсутствие, но на многообразие форм женственности уходящей эпохи. Тонкая нить, связывающая женщину и соблазн, рвется. Но в момент утраты, как известно, мы с особым чувством осознаем ценность утраченного.

Обращает на себя внимание используемый здесь вертикальный формат. Свидетельствуя об отказе от повествовательной композиции, задающей линейное развитие событий, он отсылает к «вертикальному», экзистенциально значимому переживанию: инициация, смерть, воскрешение.

Коллизии «метаморфоз» не сводятся только лишь к эстетической сфере. С обостренным чутьем к экологии тела и взгляда автор нащупывает единую интонацию в изображении иллюзорности привычного мира тела. Это обстоятельство делает серию обособленной среди других фотографий его цикла ню. Полагаю, что своеобразная техника, в которой сделаны «Метаморфозы», обладает ресурсом, достаточным для того, чтобы удержать внимание в формате персональной выставки. Субверсии тела на визуальном (но, как мы видели, не только) уровне следуют логике дереализации тела. Серию в целом отличает —я смело, потому что здесь уместно, воспользуюсь штампом — «идейно-образное и эмоциональное единство».

Активное — физически и психологически — движение фигур из серии «Метаморфозы» тем более контрастирует с пластичностью образов, чем

154

более доведены они до плоской тени. Видения не статичны, но динамичны: помимо моей воли они запускают изобразительный ряд последовательных событий —не состояние, не остановка и проживание «момента подключения к вечности», но узнаваемые фазы движения, будь то отчаянная борьба или трепетная романтическая устремленность. Легкость и воздушность сходятся здесь с глубокомысленностью, которая репрессирует не только потенциал соблазнительной легкомысленности, но и женственности.

В этом цикле художник позволил себе — сознательно ли? — жест, спутавший все карты зримого. Особенность его ню, повторю, в археологической или скульптурной монументальности, в отказе от психологизма. Тело в фотографиях наполнено, а движение символично —и можно было бы сказать: метафизично, если бы за этим понятием не числился предел артикуляции критического языка, за которым следовала бы отсылка к некой инстанции, на кою можно лишь указывать, но, ограничившись указанием, критик позволяет себе не делать усилие мысли.

Серия «Метаморфозы-2» развивает тему одиночества и уязвимости современного человека. Пластиковая цивилизация, многократно обыгранная в «полиэтиленовых» перформансах (в которых акционисты обертывают предметы или самих себя прозрачной пленкой), в версии Китаева находит новое выражение. Я назвал бы его открытие «парниковым эффектом визуальности». Фотограф бесстрастно фиксирует момент исчезновения телесности традиционного типа. На его фотографиях мы часто видим фрагментированные тела. Висящие в воздухе без опор, они пробуждают в памяти музейные экспозиции древних фрагментов скульптур, барельефа, мелкой пластики. Нечто подобное делает Китаев, используя нашу способность воспринимать целое через часть. Метонимия усиливает переживание, которое посещает каждого, когда он видит и осознает безвозвратную потерю, — неизъяснимое чувство жалости и ностальгию по уходящему. Отличие же в том, что древняя — например античная — скульптура позволяет ощутить производительную силу тела, его способность сражаться или выигрывать спортивное состязание. Не устремление в глубины мистического и таинственного характеризует телесность современника, но болезненное истончение тела в пространстве экрана; теряющая очертания фигура его напоминает исчезновение смысла в белом шуме информации. Границы от-

А. Китаев. Из серии «Метаморфозы^ лист № 1. 2002

155

сутствующей ноги, руки, тела смазаны —они как в плотном тумане или в лишенном личностного начала бреду. Страх потери загоняется в подсознательное — Китаев же визуализирует наш бессознательный страх и вводит его в художественный и социальный контекст. Разглядывая эту серию, замечаю, как помимо воли всплывают ассоциации с рентгеновскими снимками; гносеологическое стремление проникнуть вовнутрь человека — столь же давнее, сколь и запретное. Рентгеновский снимок, заменивший представления анатомического театра, позволяет заглянуть по ту сторону памяти, в строение внутреннего («Рентген»). Отсутствие четких границ между живым и мертвым — характерная черта архаического и (одновременно) зарождающегося посттелесного (цифрового) мировоззрения, которое поддерживает антропологическую перспективу. В этой перспективе нет ни старения, ни увядания. Мир теней. Китаев разделяет постструктуралистский пафос, господствующий в петербургском контексте, в котором, к примеру, роман А. Драгомощенко есть «литература, одержимая своим собственным исчезновением» (А. Скидан).

Казалось бы, после диагноза: смерть человека, субъекта, пола —в тезисе о смерти тела нет новизны. Но найти художественный образ конкретного этапа утраты тела в условиях нашего времени — задача нетривиальная. Возможно, ее решение демонстрирует Китаев, показывая, как тело современника (и здесь я подчеркиваю важность осознания конкретных условий, сочетающих как знание международного фотографического контекста, так и понимание подлинности своего голоса, топоса, традиции), становясь фантомом, утрачивает четкость собственных границ. Первая стадия — исчезновение рельефа, глубины и объема. Художником найдена форма, которая с максимальной полнотой выражает забвение — как самоощущения, так и ощущения другого: на фотографиях мы не различаем деталей. Лица и фигуры предельно плоски. Тело, растворяющееся в безмолвии белого, вытесняет образ тела, которое мы знаем из искусства прошлых веков, в том числе и по тому визуальному приключению света, кое происходит в складках одежды или рельефе мышц. Заслуга фотографа в том, что он позволяет нам пережить момент утраты в тишине, в уединении и сосредоточенности — вопреки ощущаемому движению жизни: шуму улицы и звукам природы. В принципе, у художника есть приемы, позволяющие как

156

артикулировать тишину, так и заточить событие в башню молчания. Здесь же он плотно окружил изображение знаками тишины. Обратим внимание на то, что тревожная тишина, немота и временная глухота, сопровождающие потерю сознания, имеют визуальные эквиваленты. Белый шум — метафора утраты смысла — симметричен белому фону, интенсивность которого дает повод вспомнить об ослепительной вспышке и неизбежно наступающей за ней темноте. Стерильная белизна, отсылающая к больнице, — еще один знак критичности ситуации, в которой оказалось тело в нашей цивилизации.

На Востоке белый цвет — символ смерти. В этой отъединенное™ и противопоставленности тела контексту вижу неестественность самой среды (я объединяю символический и семиотический порядки и экологическое состояние природы), в которой мутирует тело современника, тело, чью природную энергию мы теряем на глазах.

Абсолютная тишина непереносима, так как лишает человека опоры в окружающем мире звуков. Она—противоестественное состояние: беспокоит, пугает, демобилизует и одновременно заставляет всего человека обратиться в слух, внутренне сосредоточиться, услышать себя. Тишина есть эквивалент белого света, из которого проступает фигура, отсылающая к самой себе: пересечение плоскостей иллюстрирует безликие интенсивности и деперсонифицированные потоки желания, выступающие вместо тел.

Ряд фотографий выстроен так, что показывает диссоциацию тела. Испарившись до сухого остатка, тело свернулось до наброска, контура, проекта. Они же есть и начало изображения его: вспомним наскальную живопись. Круг замыкается. При всей убедительности концепта было бы ошибкой полагать, что серия фотографий Китаева разрабатывает одну тему, тему подчинения судьбе, обрекающей человека на одинокую, уходящую в безмолвие, десексуализированную и девитализированную форму жизни. (Не в этом ли причина использования женского — а посему более пластичного—образа?) В «Метаморфозах» есть нечто сверх этого. Интерпретация образов серии как лишенных внутренней активности дает сбой, когда автор — вопреки ли своим убеждениям или благодаря им — дает проявить волю модели или же сам провоцирует проявление этой воли, композиционно выраженной в позе, в гордо поднятой голове, акцентированном соске.

157

Мы вынуждены совмещать несовместимое — удобную модель объяснения и видимое: плоскую тень, остающуюся от слабеющего в сетях репрезентации тела, а иногда и фрагмент его или устаревший из-за излишней детализации лица манекен, с одной стороны, и энергию, поднявшую тело («Левитация»), силу чувств, проявившуюся в эротичном соске, протянутую руку, гордый профиль — с другой.

Не встречая человеческой размерности, трудно сопереживать мутациям тела как такового. Анализируя этот цикл, обнаруживаю симметрию: на одном полюсе — лишенное активности и воли тело, которое растворяется в массмедиальных формах его репрезентации, на другом — замечаю взгляд освоившего стратегию вуайеризма зрителя, который собирает (вернее, рассеивает) форму тела. Вуайеризм есть современная — визуальная — форма каннибализма. Последняя становится адекватной пассивному потреблению визуальной информации. Желания потребителя канализируются и удовлетворяются потреблением фармакологических и гигиенических средств. Сегодня цивилизованный человек — это человек без запаха и не ощущающий боли (почти окончательно забывший традиционную технику тела), ускользающий от привычного поведения и реакций. Потребитель рекламы, телевидения (а путешествиям предпочитающий кино-) и компьютерных картинок на 90 dpi с трудом пробивается к «статике» образа. Подобно пассивному курильщику, он не отдает себе отчета в степени вреда, нанесенного его способности воображения и сосредоточенного всматривания. Вдумчивое и неспешное разглядывание фотографии — роскошь, которую редко может позволить себе современник. Она близка взгляду фланера, отдающегося созерцанию пейзажа, улицы, архитектуры и обнаруживающего присутствие знаков будущего в настоящем.

Вначале мистериальный опыт, затем опыт религиозный и опыт встречи с искусством давали человеку реальное переживание вечности. Капитулируя перед усилием и напряженной сосредоточенной работой, открывающей горизонты экстатического опыта, не имеющий воли человек обращается к наркотической прогрессии — прогрессии того средства, которое исторически, например в тех же оргиях и мистериях, способствовало удостоверению потусторонней (трансцендентной) реальности. В подобном ключе стоило бы понимать рекомендации древних китайцев для постиже-

158

ния живописи: они предлагали рассматривать одну картину «на балконе во время заката», другу— «с чашей вина в покоях», третью— «когда идет дождь» и т. д. Опыт трансцендентного может обретаться в искусстве. При этом не в тех видах его, в которых существовала традиция изображения иной реальности: трагедия, живопись, пластическое искусство, — но в фотографии, обремененной шлейфом документальных ассоциаций. Прихоть ли истории, выдвигающей ее на авансцену репрезентации, хитрость ли разума, разворачивающего картины своего самоосуществления, спонтанное ли производство событий и не поддающейся усмотрению исторической закономерности, но факт представления чувства вечности в фотографии сегодня общепризнан.

Мгновение — временной эквивалент геометрической точки. Точка не имеет площади, она предел минимума, его недостижимость, подобная недостижимости предела бесконечности. Мгновение и вечность, совпадая, открывают простор трансцендентности, в которую, если случится сопереживание «вечному покою» вещей, в каждое мгновение ими претерпеваемому, отправляется зритель. У мгновения нет события, нет последовательности во времени, нет и возможности воспроизведения ситуации. Оно есть абсолютное расположение, включающее между прочим предрасположение художника увидеть и «поймать мгновение». Расположение как данность, как атомарное, не связанное с предшествующим, и одновременно как потенциальная возможность. Равновелико мгновение и прошлому, и будущему. Здесь пролегает граница перехода всегда-возможной реальности (виртуальной реальности) в реальность осуществившуюся, что в случае фотографии означает: запечатленную. Зритель же имеет шанс свернуть ассоциативный ряд в плотное кольцо змеи, чтобы подготовить себя к прыжку понимания. В преходящем увидеть неизменное, не перепоручая увиденное умозрению, но доверившись созерцанию — медитации в додекартовском, доразумном смысле, когда текущее становится неподвижным, как стекло.

В мгновении, если совпасть с ним в длительности, можно встретиться с вечностью. В каждом —свой мир, «богатство» которого, прячась за мимолетностью, бесследно исчезает вместе с мгновением. Но краткость существования — не синоним незначительности. Напротив, именно наполнение мгновения определяет подлинность присутствия. Видимо, недалек

159

от истины древнегреческий философ, утверждавший, что «всё во всем». Тысячи мелочей, застигнутые врасплох, подают свой голос, требуя внимания, подобно тому как требуют внимания точки тела и, получая его под пальцами китайского мастера, отзываются смесью боли и наслаждения.

Метаморфозы выстроены по логике сна, которая ночью возвращает нам вытесненные в подсознание страхи дня: утрата тела — один из них. Человек— пятно, абрис, чистая поверхность, на которую записываются знаки социального. Сегодня нет нужды доказывать, что сон отражает подлинную реальность внутреннего мира и служит ключом к его пониманию. Сновид-ческая ясность образов, которая не только реальна, но и сверх-, меркнет перед маленьким темным пятном на фотобумаге. Последнее значит потерю обретенного и выстроенного смысла, разрушает стройность первичной интерпретации. Растворение тела возмещается провокацией физиологизма. Казалось бы, это входит в противоречие со «скульптурными» интересами автора. Но так ли это?

Документируя социальный опыт западного мира, родоначальники «ши-зоанализа» обнаружили наличие событий, которые лишены смысла. Так, регрессия метаморфоз приводит к исчезновению, которое если и может иметь смысл, то только в точке отрицания смысла как регулятива ушедшей эпохи. Каждая фотография отражает определенную стадию информа ции тела в культуре, финал которой, в общем, известен — утрата объема. И цифровой образ форматирует наше восприятие. Нет нужды обращаться ни к футурологам, ни к фантастам — из-за чрезмерной эксплуатации тема эта давно стала банальной. Но увидеть в повседневности этапные образы дереализации биологического тела удается далеко не каждому. Даже если знаешь итог.

Выверенность и убедительность интонации, которая прошла через весь цикл «Метаморфозы», так и осталась бы в плоскости одной идеи, если бы Китаев — заложник творческих импульсов, которым он дает осуществить себя, — не внес сюда то, что противится настроению всего цикла ню. Тело дано не в пассивно-страдательной функции жертвы, безоговорочно и смиренно принимающим свою участь, но преисполненным достоинства (заслуга ли модели, или избранной техники, или того и другого вместе). Образ «Метаморфоз» выражает невысказанную тягу к другому миру. С утратой

160

объема тела и репрезентацией его пятном спорят внутренний порыв тела, наполненная энергичным движением поза («Фигура с поднятой головой»), парение, рука, застывшая в молитвенном жесте.

«Романтизм эрегированного соска» —так можно было называть эту серию. Одной ногой там, вернее, уже без одной здесь, тело, отбросившее тень за миг до своего исчезновения, наполнено желанием. А мы прочитываем его сообщение, наблюдаем за диалогом жизни и смерти, кельтской игрой в веревочку и эрекцией повешенного. Эрекция соска — этого субститута фаллоса, — его вызывающая агрессивность не оставляют сомнений как минимум в двух вещах. Во-первых, в наличии желания, в том числе и желания сопротивляться обстоятельствам, а во-вторых, в критической ситуации, в которой оказались тело эпохи модерна, его воля и сила, его героический жест самореализации. Гордый, порой кажущийся заносчивым профиль дополняется и усиливается энергично присутствующим соском. Не будь этого диалога, убедительность образа была бы утрачена. Физиологические следы сопротивления — вот что я увидел в этой серии. В момент утраты эротического тела обнажается механизм перверсии эротики и силы.

Трудно сказать заранее, останемся ли мы удовлетворенными визуальным приключением при встрече с интригой пятна, выражающего тело, или нам дано будет испытать лишь страх потери тела. Однако опыт встречи с другим (чужим —или своим прошлым либо будущим) телом не проходит бесследно. Мы понимаем, что тому телу, которое мы знали, приходит конец. Мало-помалу его замещает тело, идущее с экрана, который становится все более плоским, цветным и повсеместным. Все же полному замещению атомов тела рекламной составляющей мешает опыт тайны и боли, которые, как, например, в сюжете Распятия Иисуса в немецком искусствоведении, объединяются в именовании Schmerzesmann. Страсть, желание, воля, боль и надежда человека уходящей эпохи на фотографиях Китаева сопротивляются дигитальной (цифровой) анестезии.