Период язычества восточно-славянских племен не входит в историю культуры. Скорее это предыстория русской культуры, некое ее исходное состояние, которое продолжалось и могло продолжаться еще весьма длительное время, не претерпевая существенных изменений, не переживая сколько-нибудь значительных событий.

Со времен, отмеченных постоянными контактами и противоборствами с соседними кочевыми народами, в русской культуре и национальном самосознании глубоко укоренился фактор случайности, непредсказуемости (отсюда знаменитое русское «авось да небось» и другие аналогичные суждения обыденного народного сознания).

Этот фактор во многом предопределил свойства русского национального характера – бесшабашность, удаль, отчаянная смелость, безрассудство, стихийность, произвол и т.п., которыми связана особая мировоззренческая роль загадок в древнейшем русском фольклоре и гаданий в повседневном быту; склонность принимать судьбоносные решения путем бросания жребия и др. характерные особенности менталитета, базирующегося на неустойчивом равновесии взаимоисключающих тенденций, где любое неуправляемое стечение обстоятельств может оказаться решающим. Отсюда берет начало традиция принимать трудные решения в условиях жесткого и подчас жестокого выбора между крайностями, когда «третьего не дано» (да оно и невозможно), когда сам выбор между взаимоисключающими полюсами подчас нереален или невозможен, или в равной степени губителен для «избирателя», – выбора, происходящего буквально на цивилизационном распутье.

Зависимость от «капризов» суровой природы и климатической неустойчивости, от необузданной агрессивности кочевых народов, составляющих ближайшее окружение, неуверенность в завтрашнем дне (урожай или недород, война или мир, дом или поход в чужие земли, воля или кабала, бунт или покорность, охота или неволя и т.д.) – все это аккумулировалось в народных представлениях о постоянстве изменчивости, об извечной зависимости человека от господствующих над ним и неподвластных ему сил (судьба, доля, счастье), о реальности и определенности прошлого (традиций, «предания») – по сравнению с ирреальным и неопределенным, драматически вариативным и непредсказуемым будущим. Как правило, мировоззрение, складывающееся с ориентацией на факторы случайности и стихийности, исподволь проникается пессимизмом, фатализмом, неуверенностью (в том числе и в собственно религиозном смысле – как неверие, постоянно искушающее веру).

В таких или подобных условиях формировались и другие качества русского народа, ставшие его отличительными особенностями, сросшиеся с национально-культурным менталитетом – терпенье, пассивность в отношении к обстоятельствам, за которыми тем самым признается ведущая роль в развитии событий, стойкость в перенесении лишений и тягот жизни, выпавших страданий, примирение с утратами и потерями как неизбежными или даже предопределенными свыше, упорство в противостоянии судьбе.

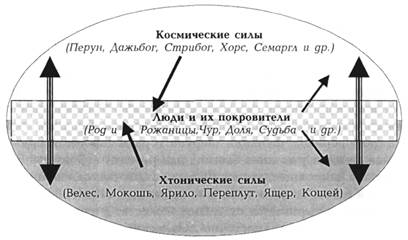

Исследователи древнерусской культуры из наблюдений за восточно-славянской мифологией и русским фольклором выводят исключительное своеобразие древнерусских мифологических представлений о предопределенности человеческой жизни. С одной стороны, зависимость человека от Судьбы, заданной свыше (божественными пряхами-рожаницами, и прежде всего Мокошью; счастливой звездой и т.д.). С другой стороны, его зависимость от Случая, от встречи с Долей или Недолей, а также от собственной активности во взаимоотношениях с различными случайностями, которые могут быть оспорены, преодолены, побеждены.

Существовал целый ряд мифологических персонажей, «заведовавших» человеческой судьбой – индивидуальной или коллективной: Лихо, Горе-злосчастье, Суд и Суденицы, Правда и Кривда, Смерть и т.д., но каждая судьба не была фатально связана с умыслом той или иной силы. Самая их «парность» (Доля и Недоля, Правда и Кривда, Счастье и Горе/Злосчастье, Белобог и Чернобог) предполагала борьбу альтернативных тенденций в жизни человека – полярных сил добра и зла, покровительствующих человеку, оберегающих его и враждебных, вредящих ему. Сам человек также вступал в различные отношения с судьбоносными силами: он мог прибегнуть к магии – белой или черной – и заклясть, заговорить свою судьбу.

Абсолютизируя роль случайности в своей жизни, восточные славяне в то же время тяготились ею, предпочитая оседлость – кочевничеству, стабильность – непредсказуемости, мирное сосуществование – завоеваниям. В этом отношении преимущества западной цивилизации, пример политического устройства европейских государств, централизованно упорядоченная и приподнятая над повседневностью религиозная жизнь казались верховным представителям древнерусского общества более предпочтительными и совершенными. Эти формы виделись более отошедшими в своем развитии от языческого хаоса и непосредственной, стихийной природности, нежели высшие формы общественной связи, рожденные ближневосточной цивилизацией, – например монотеистические религии евреев и арабов, исторически сложившиеся на Ближнем Востоке. Тем более это касалось собственного язычества, не разорвавшего своих органических связей с традициями и духовными ориентирами кочевничества, постоянного цивилизационного «возмущения» в повседневной жизни и обозримой исторической перспективе народов Евразии.

Славянская мифология вообще и русская в частности очень архаичны и во многом восходят непосредственно к праиндоевропейским корням. Так, культу Перуна-громовержца, богини плодородия Мокоши (Макоши), подземного змея Велеса (Волоса), покровительствовавшего урожаю, охоте, скотоводству, Стрибога – бога ветра и др. есть аналогии в мифологиях почти всех индоевропейских народов. Однако есть большая разница между, например, древнегреческим Зевсом и Перуном, хотя оба громовержцы: функции Перуна гораздо проще и примитивнее, нежели у хозяина Олимпа или римского Юпитера. В то же время восточно-славянский верховный бог одновременно является еще и богом войны, в то время как в античной мифологии предусматривается отдельное божество (Арес или Марс).

Ко всему прочему, восточно-славянские боги в отличие от античных не вполне антропоморфны, а нередко и прямо зооморфны или тождественны самим проявлениям стихий; если Перун и Мокошь представлялись в человеческом образе (воин в шлеме и пряха), то это явно не относилось к Велесу (который представляется не только Змеем, но и другими зверями – волком, медведем, а еще чаще оборотнем, меняющим свой облик). Совсем неясно, как виделись древним славянам Хоре и Семаргл – божества, скорее всего, иранского происхождения. Хоре (ср. англ. Horse), как полагают, являлся небесным Конем; некоторые исследователи полагают, что Семаргл (родственный гигантской птице Симург, почитавшейся в древней Персии) был семиглав, как дракон, или похож на грифона (крылатого пса). Трудно судить о том, насколько очеловечены были Стрибог (бог, простирающий свои силы в пространстве, т.е. божество ветров) и Дажьбог (бог дающий, в том числе свет и тепло) или покровитель огня Сварог (бог неба, отец Дажьбога), или приапический Ярило, покровительствовавший производительной силе (по-видимому, связанный с фаллическими культами и изображениями и сопровождаемый оргиастическим культом). Див, божество, скорее всего, тюркского происхождения, возможно, общее с половцами, виделся как мифическая птица, окликающая беду. Все это свидетельствовало о том, что славянская мифология – во всяком случае во внешних чертах своей образности – была ближе к древневосточной мифологии (иранской, хеттской, египетской и др.), нежели к полностью антропоморфной античной, и была во всех отношениях менее развитой и отрефлектированной, чем германо-скандинавская, кельтская или, например, индийская.