Порядок проведения работы

Лабораторная работа состоит из трех частей:

1) приготовление шихты с параллельным изучением влияния

влажности на изменение физических свойств шихты;

2) проведение опыта по агломерирующему обжигу;

3) определение состава полученного агломерата.

Для проведения работы приготовляют шихту, состоящую из свинцового концентрата (300г), рассчитанного количества флюсов и оборотного агломерата. Методика расчета количества флюсов и оборотного агломерата приведена ниже. Химический состав концентрата и флюсов дается преподавателем. Все компоненты шихты дробятся и просеиваются через сито 3...5 мм.

Шихту тщательно перемешивают и с помощью мерного цилиндра замеряют объем неувлажненной шихты. Затем навеску высыпают в фарфоровую чашу и увлажняют по указанию преподавателя. После увлажнения шихту тщательно перемешивают и снова замеряют ее объем. Таким образом, определяют объем шихты при различных содержаниях влаги. Увлажнение шихты и ее перемешивание проводят в фарфоровой чаше. Шихту в мерный цилиндр следует засыпать свободно, без уплотнения, допускается лишь осторожное выравнивание поверхности шихты. Как только будет достигнута влажность, при которой произойдет уменьшение объема шихты, замеры прекращаются. На основании полученных данных строят график. По оси абсцисс откладывают влажность, по оси ординат - объем шихты. Оптимальная влажность шихты соответствует ее наибольшему объему. Шихту с оптимальной влажностью подвергают агломерирующему обжигу.

Лабораторная установка (рис.1) для агломерации состоит из железного сварного тигля (котелка) с колосниковой решеткой и поршневого насоса с мотором.

Пространство от дна тигля до решетки является воздушной камерой, наличие которой обеспечивает равномерное распределение воздуха через участки горизонтального сечения шихты. Воздушная камера с помощью патрубка соединена резиновым шлангом с насосом. Насос нагнетает воздух через слой шихты. Количество подаваемого воздуха регулируется помощью зажима на резиновом шланге.

Перед началом агломерации на колосниковой решетке разводят костер из щепы, загружают постель из кусков кокса (размер 10...12 мм) массой 100...120 г и от насоса нагнетают воздух. Когда кокс хорошо разгорится, приступают к загрузке приготовленной шихты. Загружать шихту следует не сразу, а постепенно несколькими порциями с тем, чтобы не загасить разгоревшийся кокс и обеспечить зажигание низких слоев шихты. После загрузки всей шихты рекомендуется ее слегка утрамбовать.

Рисунок 1. Схема установки для агломерирующего обжига

Концом процесса является начало оплавления шихты на поверхности. После некоторого охлаждения (до потемнения) полученный агломерат разгружается на чугунную плиту, где он полностью остывает. От агломерата отделяют вручную несгоревшие кусочки кокса. Определяют общую массу агломерата, а также массу кускового материала и мелочи (+5 мм и -5 мм).

Рассчитывают общий выход агломерата в процентах от массы исходной шихты и выход годного (+5 мм) агломерата (в процентах от общей массы агломерата).

При агломерации следует:

1) зафиксировать температуру в слое шихты при помощи термопары с чехлом;

2) определить вертикальную скорость горения в шихте;

3) определить удельную производительность обжигового котелка.

Для определения вертикальной скорости горения (см/с) в шихте следует мелом отметить толщину слоя шихты (снаружи котелка) и зафиксировать время агломерации (от начала загрузки шихты на раскаленный кокс до окончания обжига).

, (8)

, (8)

где δ- толщина слоя шихты, см;

τ - время агломерации, с.

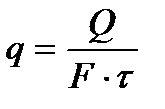

Для определения удельной производительности котелка следует измерить площадь решетки. Зная массу шихты и время агломерации, определяем удельную суточную производительность [т/(м2-сут)]:

, (9)

, (9)

где Q - масса шихты, т;

F - сечение решетки, м2;

τ - время агломерации, сут.

От измельченного агломерата отбирают среднюю пробу для анализа на общую серу. По содержанию серы в шихте и агломерате и выходу продуктов рассчитывают степень десульфуризации.