Понятие "плохой" и "хорошей" поэзии принадлежит к наиболее личным, субъективным и, следовательно, вызывающим наибольшие споры категориям. Не случайно еще теоретики XVIII в. ввели понятие "вкуса" - сложного сочетания знания, умения и интуиции, врожденной талантливости.

Как выглядит понятие "хорошей" и "плохой" поэзии с точки зрения структурно-семиотического подхода? Прежде всего, необходимо подчеркнуть функциональность и историческую ограниченность этих определений: то, что представляется "хорошим" с одних исторических позиций, в другую эпоху и с другой точки зрения может показаться "плохим". Молодой Тургенев - человек с тонко развитым поэтическим чувством - восхищался Бенедиктовым, Чернышевский считал Фета - одного из любимейших поэтов Л. Н. Толстого - образцом бессмыслицы, полагая, что по степени абсурдности с ним можно сопоставить только геометрию Лобачевского. Случаи, когда поэзия, с одной точки зрения, представляется "хорошей", а с другой - "плохой", настолько многочисленны, что их следует считать не исключением, а правилом.

Чем же это обусловлено? Для того чтобы в этом разобраться, необходимо иметь в виду следующее: мы рассматривали поэзию как семиотическую систему, определяя ее при этом как некоторый вторичный язык. Однако между художественными языками и первичным, естественным языком есть существенная разница: хорошо говорить на русском языке - это значит "правильно" говорить на нем, то есть говорить в соответствии с определенными правилами. "Хорошо" сочинять стихи и "правильно" их сочинять - вещи различные, иногда сближающиеся, а иногда расходящиеся, и очень далеко. Мы уже знаем причину этого: естественный язык - средство передачи информации, но сам как таковой информации не несет. Говоря по-русски, мы можем узнать бесконечное количество новых сведений, но русский язык (*128) предполагается нам уже известным настолько, что мы перестаем его замечать. Никаких языковых неожиданностей в нормальном акте говорения не должно быть. В поэзии дело обстоит иначе - самый ее строй информативен и все время должен ощущаться как неавтоматический.

Это достигается тем, что каждый поэтический уровень, как мы старались показать, "двухслоен" - подчиняется одновременно не менее чем двум несовпадающим системам правил, и выполнение одних неизбежно оказывается нарушением других.

Хорошо писать стихи - писать одновременно и правильно и неправильно.

Плохие стихи - стихи, не несущие информации или несущие ее в слишком малой мере. Но информация возникает лишь тогда, когда текст не угадывается вперед. Следовательно, поэт не может играть с читателем в поддавки: отношение "поэт - читатель" - всегда напряжение и борьба. Чем напряженнее конфликт, тем более выигрывает читатель от своего поражения. Читатель, вооруженный комплексом художественных и нехудожественных идей, приступает к чтению стихотворения. Он начинает с ожиданий, вызванных предшествующим художественным и жизненным опытом, именем поэта, названием книги, иногда - ее переплетом или издательством.

Писатель принимает условия борьбы. Он учитывает читательские ожидания, иногда сознательно их возбуждает. Когда мы знаем два факта и принцип их организации, мы тотчас же начинаем строить предположения о третьем, четвертом и далее. Поэт на разных уровнях задает нам ритмические ряды1, тем самым определяя характер наших ожиданий. Без этого текст не сможет стать мостом от писателя к читателю, выполнить коммуникативную функцию. Но если наши ожидания начнут сбываться одно за другим, текст окажется пустым в информационном отношении.

Из этого вывод: хорошие стихи, стихи, несущие поэтическую информацию, - это стихи, в которых все элементы ожидаемы и неожиданны одновременно. Нарушение первого принципа сделает текст бессмысленным, второго - тривиальным.

Рассмотрим две пародии, которые проиллюстрируют нарушение обоих принципов. Басня П. А. Вяземского "Обжорство" связана с нарушением первого. Пародия Вяземского на стихи Д. И. Хвостова - талантливое воспроизведение плохих стихов и, следовательно, в определенном смысле - "хорошее" стихотворение. Но нас сейчас интересует не то, чем хороши эти стихи, а каким образом Вяземский воспроизводит механизм плохой поэзии:

Один француз Жевал арбуз: Француз, хоть и маркиз французский, Но жалует вкус русский И сладкое глотать он не весьма ленив. (*129) Мужик, вскочивши на осину, За обе щеки драл рябину Иль, попросту сказать, российский чернослив: Знать он в любви был несчастлив! Осел, увидя то, ослины лупит взоры И лает: "Воры. Воры!" Но наш француз С рожденья был не трус; Мужик же тож не пешка, И на ослину часть не выпало орешка. Здесь в притче кроется толикий узл на вкус: Что госпожа ослица, Хоть с лаю надорвись, не будет ввек лисица.Стихотворение это, с точки зрения Вяземского, "плохое" (не как пародия) тем, что "бессмысленное". Бессмыслица же его состоит в несогласуемости частей, в том, что каждый элемент не предсказывает, а опровергает последующий и каждая пара не образует ряда с определенной инерцией. Прежде всего, перед нами ряд семантических нелепиц: мужик вскочил на осину, но, вопреки смысловому ожиданию, рвал с нее рябину, а в дальнейшем упоминаются орешки. Не устанавливается никакой закономерной связи между персонажами - "французом", "мужиком" и "ослом", который вдобавок оказывается "ослицей" и "госпожой". Сюжет превращается в анти-сюжет. Но и между сюжетом и моралью, авторской оценкой также никакой "правильной" связи установить невозможно: сообщая, что мужик "за обе щеки драл рябину", и сопровождая это пояснением "иль, попросту сказать, российский чернослив" ("попросту" и "чернослив" - также неожиданное соединение: почему чернослив более "попросту", чем рябина?), автор заключает: "Знать он в любви был несчастлив". Непредсказуема и мораль, заключающая басню.

В равной мере "разорван" текст и стилистически: "лупит" и "взоры" не образуют ряда. Имитируется случай, когда борьба с рифмой представляет для автора такую трудность, что все остальные упорядоченности нарушаются: осел лает, а вульгарная лексика соединяется с архаическим "толикий узл на вкус". Если снять вторичную упорядоченность, возникающую за счет того, что это - пародия, "разговор на языке Хвостова", то текст хаотичен.

Другая пародия воспроизводит стихотворение, выполняющее все нормы читательского ожидания и превратившееся в набор шаблонов. Это стихотворение Козьмы Пруткова:

МОЕМУ ПОРТРЕТУ (Который будет издан вскоре при полном собрании моих сочинений) Когда в толпе ты встретишь человека, Который наг2; (*130) Чей лоб мрачней туманного Казбека, Неровен шаг; Кого власы подъяты в беспорядке, Кто, вопия, Всегда дрожит в нервическом припадке, - Знай - это я! Кого язвят со злостью, вечно новой Из рода в род; С кого толпа венец его лавровый Безумно рвет; Кто ни пред кем спины не клонит гибкой, - Знай - это я! В моих устах спокойная улыбка, В груди - змея!..Стихотворение смонтировано из общеизвестных в ту эпоху штампов романтической поэзии и имитирует мнимо значительную, насквозь угадываемую систему. Основное противопоставление: "я (поэт) - толпа", дикость и странность поэта - пошлость толпы, ее враждебность - все это были уже смысловые шаблоны. Они дополняются демонстративным набором штампов на уровне фразеологии, строфы и метра. Инерция задана и нигде не нарушается: текст (как оригинальное художественное произведение) лишен информации. Пародийная информация достигается указанием на отношение текста к вне-текстовой реальности. "Безумный поэт" в тексте оказывается в жизни благоразумным чиновником. Указание на это - два варианта одного и того же стиха. В тексте: "Который наг", под строкой: "На коем фрак". Чем шаблонней текст, тем содержательнее указание на его реальный жизненный смысл. Но это уже информация пародии, а не пародируемого ею объекта.

Таким образом, выполнять функцию "хороших стихов" в той или иной системе культуры могут лишь тексты высоко для нее информативные. А это подразумевает конфликт с читательским ожиданием, напряжение, борьбу и в конечном итоге навязывание читателю какой-то более значимой, чем привычная ему, художественной системы. Но, побеждая читателя, писатель берет на себя обязательство идти дальше. Победившее новаторство превращается в шаблон и теряет информативность. Новаторство - не всегда в изобретении нового. Новаторство - значимое отношение к традиции, одновременно восстановление памяти о ней и несовпадение с нею.

Поскольку хорошие стихи - всегда стихи, находящиеся не менее чем в двух измерениях, искусственное воспроизведение их - от пародирования до создания порождающих моделей - всегда затруднительно. Когда мы говорим: "Хорошие стихи - это те, которые несут информацию (всех видов), то есть не угадываются вперед", то тем самым мы утверждаем: "Хорошие стихи - это те, искусственное порождение которых нам сейчас недоступно, а сама возможность такого порождения для которых не доказана".

Некоторые выводы

Поэтическая структура представляет собой гибкий и сложно устроенный художественный механизм. Разнообразные возможности хранения и передачи информации достигают в нем такой сложности и совершенства, что в этом отношении с ним не может сравниться ничто, созданное руками человека.

Как мы видели, поэтическая структура распадается на многие частные виды организации. Хранение информации возможно за счет разнообразия, возникающего от разницы между этими субструктурами, а также потому, что каждая из субструктур не действует автоматически, а распадается по крайней мере на две частные подструктуры более низкого уровня, которые, взаимопересекаясь, деавтоматизируют текст, вносят в него элементы случайности. Но поскольку случайное относительно одной подструктуры входит как системное в другую, оно может быть и системно, и непредсказуемо одновременно, что создает практически неисчерпаемые информационные возможности.

Одновременно поэтический мир - модель реального мира, но соотносится с ним чрезвычайно сложным образом. Поэтический текст - мощный и глубоко диалектический механизм поиска истины, истолкования окружающего мира и ориентировки в нем.

Каково же отношение поэтического языка к каждодневному? В начале 1920-х гг. теоретики формальной школы заговорили о конфликте приема и языка и о сопротивлении языкового материала, который составляет и сущность, и меру эстетического эффекта. В противовес им в конце 1920-х - начале 1930-х гг. была выдвинута теория полного соответствия разговорного языка и поэзии и естественности рождения поэзии из недр речевой стихии. При этом была оживлена выдвигавшаяся французскими теоретиками литературы в конце XIX столетия теория поэзии как эмфатического стиля обычной речи. Высказывания теоретиков 1920-х гг. страдали односторонностью, хотя и обратили внимание на реальный аспект отношения поэзии и языка. Кроме того, опираясь на поэтическую практику русской поэзии XX в., они, естественно, обобщили открывшиеся им новые закономерности.:

Цель поэзии, конечно, не "приемы", а познание мира и общение между людьми, самопознание, самопостроение человеческой личности в процессе познания и общественных коммуникаций. В конечном итоге цель поэзии совпадает с целью культуры в целом. Но эту цель поэзия реализует специфически, и понимание этой специфики невозможно, если игнорировать ее механизм, ее внутреннюю структуру. Механизм же этот, действительно, легче обнаруживается тогда, когда он вступает в конфликт с автоматизмом языка. Однако, как мы видели, не только удаление от естественных норм языка, но и приближение к ним может быть источником художественного эффекта. В мир языкового автоматизма, тех структурных закономерностей, которые не имеют в естественном языке альтернативы, поэзия вносит свободу. Первоначально эта свобода проявляется в построениях, которые в языке невозможны (*132) или неупотребительны. Затем возможно и приближение к норме обычной речи, вплоть до полного совпадения. Но поскольку это совпадение будет не результатом языкового автоматизма, а следствием выбора одной из ряда возможностей, оно может стать носителем художественной информации.

В самом языке есть резерв художественных значений - естественная синонимия в лексике и параллельные формы на всех других уровнях. Давая возможность выбора, они являются источником стилистических значений. Сущность поэтической структуры в том, что она заведомо несинонимические и неэквивалентные единицы употребляет как синонимы и адекваты. При этом язык превращается в материал построения разнообразных моделей, а собственная структура языка, в свою очередь, оказывает на них воздействие. Таким образом, какой характер принимает отношение системы языка поэзии к системе обыденной речи - предельного совпадения или крайнего расхождения - это частные случаи. Важно, что между этими системами нет автоматической, однозначной зависимости и, следовательно, отношение их может стать носителем значений.

Кроме естественного языка человек имеет еще по крайней мере две стихийно ему данные и поэтому не заметные для него, но тем не менее очень мощные моделирующие системы, которые активно формируют его сознание. Это - система "здравого смысла", каждодневного бытового сознания и пространственно-зрительная картина мира.

Искусство вносит свободу в автоматизм и этих миров, разрушая однозначность господствующих в них связей и расширяя тем самым границы познания. Когда Гоголь сообщает нам, что у чиновника сбежал нос, он разрушает и систему привычных связей, и отношение между зрительными представлениями (нос ростом с человека). Но именно разрушение автоматизма связей делает их объектом познания. После Гоголя наступила пора отказа от фантастики. Писатели изображали мир таким, каким его сознает в его бытовых очертаниях каждодневный опыт. Но это было сознательное избрание определенного типа изображения при возможности других. В этом случае соблюдение норм правдоподобия так же информативно, как и нарушение их. Эта область человеческого сознания уже стала сферой сознательного и свободного познания. Однако эти аспекты построения поэтического мира общи и поэзии, и прозе и должны рассматриваться специально.

1 См.: Зарецкий В. А. Семантика и структура словесного художественного образа / Автореф. канд. дисс. Тарту, 1966.

2 Вариант: на коем фрак (примеч. Козьмы Пруткова).

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Всякий исследовательский анализ в конечном счете строится на непосредственном читательском восприятии. Именно оно лежит в основе той интуиции, которая позволяет ученому не перебирать все логически возможные комбинации структурных элементов, а сразу выделять из них некоторый подлежащий дальнейшему рассмотрению минимум. Поэтому отсутствие непосредственного читательского переживания (например, когда объектом изучения является произведение отдаленной эпохи или чуждой культуры) резко понижает экономию исследовательского труда. Очень часто та или иная концепция, на опровержение которой тратится много труда, может быть отброшена и без дальнейших доказательств, ибо резко расходится с непосредственным читательским переживанием текста. С этим же связаны те специфические и нередкие в истории науки трудности, которые возникают перед исследователем, богато наделенным эрудицией, но лишенным интуитивного контакта с текстом, способности воспринимать его непосредственно.

Однако читательское чувство, составляя основу научного знания, может быть и источником ошибок: преодоление его составляет такую же необходимость, как и — в определенных границах — следование ему. Дело в том, что читательское переживание и исследовательский анализ — это два принципиально различных вида деятельности. Они соприкасаются не в большей мере, чем воспитанный бытовым опытом «здравый смысл» и принципы современной физики. Между тем читательское восприятие не только активно — оно агрессивно и склонно мерить истинность тех или иных выводов науки совпадением со своими представлениями. Сколь бы ни были условны и относительны те или иные мерки читательского впечатления, сами носители их чаще всего склонны воспринимать их как абсолютную истину. Если научное мышление критично, то читательское — «мифологично», тяготеет к созданию «мифов» и крайне болезненно воспринимает их критику.

Другим отличием читательского подхода к тексту от научного является его синтетичность. Читатель воспринимает все стороны произведения в их единстве. Он и не должен их воспринимать иначе — именно на такое отношение рассчитывает и автор. Опасность начинается с того момента, когда читатель начинает требовать такого же синтетизма от исследователя, рассматривая анализ как «убийство» искусства, посягательство на его органическую целостность. Однако целостность произведения не может быть передана в исследовании при помощи той непосредственной нерасчлененности, которая остается и преимуществом, и недостатком читательского восприятия. Наука идет к ее постижению через предварительный анализ и последующий синтез.

Следует отметить еще одно существенное различие в читательском и научном подходе к тексту — разные требования к окончательной полноте заключений. Читатель предпочитает окончательные выводы, пусть даже и сомнительные, исследователь — поддающиеся научной проверке, пусть даже неполные. Каждая из этих позиций вполне оправдана до тех пор, пока она остается в пределах, отведенных ей в общей системе культуры. Заменить читателя исследователем было бы столь же гибельно для литературы, как и исследователя — читателем.

Расчленение проблемы на операции и постановка каждый раз ограниченной познавательной задачи — основа научного понимания. В соответствии с этим в предлагаемых монографиях не ставится задача всестороннего анализа произведения. Из трех возможных аспектов: внутреннего рассмотрения текста, рассмотрения отношения между текстами и отношения текстов к внеположенным им социальным структурам — вычленяется первый как наиболее первичный. Причем первичность эта понимается в чисто эвристическом смысле — как удобная с точки зрения последовательности научных операций начальная стадия работы.

Выбор текстов для анализа во второй части настоящего пособия не произволен. Хотя правильный научный метод должен обладать универсальностью и в принципе «работать» на любом материале, структура анализируемого текста во многом определяет сумму наиболее целесообразных исследовательских приемов. Анализируемые здесь тексты не имеют целью дать читателю «в образцах» историю русской поэзии. Историческое изучение предполагает иную методику. Поэтому расположение текстов в хронологической последовательности представляет собой композиционную условность. В принципе все предлагаемые вниманию читателей приемы анализа можно было бы продемонстрировать на текстах одного поэта или даже на каком-либо одном тексте. Однако привлечение различных поэтических текстов представляет известные удобства: оно позволяет подобрать произведения, в которых анализируемый уровень структурной организации доминирует над другими и выражен наиболее ярко. Именно это стремление к полноте демонстрации исследовательских приемов анализа поэтического текста, а не попытка представить историческое развитие русского стиха — даже в наиболее схематическом виде — определило выбор текстов. Поэтому автор вынужден заранее отвести любой упрек в неполноте (с исторической точки зрения) состава привлекаемых текстов.

Стихотворение К. Батюшкова «Ты пробуждаешься, о Байя, из гробницы…» привлечено для демонстрации фонолого-метрического уровня как доминирующего в общей структуре текста. Следующие за ним стихотворения Пушкина удобны для демонстрации иного аспекта: послание «Ф. Н. Глинке» позволяет раскрыть механизм поэтического смещения значений, а «Зорю бьют… из рук моих» — типично пушкинского построения «обнаженного» текста, структуры, построенной на реализации «минус-приемов». Этот аспект — анализ стиля, семантических смещений и поэтических фразеологизмов — близок к тому, который демонстрируется на примере стихотворения Н. Некрасова «Последние элегии». Столкновение поэтизмов и прозаизмов делает в некрасовском тексте наиболее активным именно уровень фразеологии. При этом попутно активизируется проблема жанровой семантики.

Следующие далее анализы текстов с разных сторон касаются композиции, динамики строфического построения, движения лирического сюжета и общей структуры лирического текста как целого. Стихотворение Лермонтова «Расстались мы; но твой портрет…» позволяет продемонстрировать связь грамматической структуры текста (системы местоимений) с создаваемой поэтом моделью мира и человеческих отношений. «Два голоса» Ф. Тютчева — пример диалогического построения текста лирического стихотворения. Анализ этого текста позволяет проникнуть в природу диалогического построения как одного из основных законов лирического повествования. Другой случай диалога — скрытый — можно проиллюстрировать на примере стихотворения А. Блока «Анне Ахматовой». Этот последний текст удобен и для рассмотрения другой проблемы: сложно опосредованного конструирования авторской точки зрения.

Реконструкции более общих моделей авторского мировосприятия (в связи со структурой и низших уровней поэтического текста) посвящены анализы стихотворений Тютчева «Накануне годовщины 4 августа 1864 года», Цветаевой «Напрасно глазом, как гвоздем…» и Н. Заболоцкого «Прохожий». Здесь сделаны опыты рассмотрения пространственных отношений и — через них — философской конструкции текста.

Специфика построения сатирической поэзии потребовала специального выделения текстов этого типа. Стихотворения А. К. Толстого «Сидит под балдахином…» и «Схема смеха» Маяковского позволяют проанализировать особенности семантического построения сатирических стихотворных текстов. Предлагаемые анализы будут представлять собой монографии о внутренней структуре текста. При этом необходимо учитывать следующее: анализ внутренней структуры поэтического текста в принципе требует полного описания всех уровней: от низших — метрико-ритмического и фонологического — до самых высоких — уровня сюжета и композиции. Но при отсутствии предварительных работ справочного типа (частотных словарей поэзии, ритмических справочников, словарей рифм и др.) полное описание неизбежно сделалось бы излишне громоздким. Для того чтобы избежать этого, мы привлекаем к анализу в каждом отдельном случае не весь материал внутритекстовых связей, а лишь доминантные уровни. Поскольку выяснение того, что в данном случае принадлежит к доминантным элементам структуры, а что — нет, определяется, по сути дела, интуитивно, в анализ вносятся существенные моменты неточности. Автор в полной мере осознает этот недостаток, но вынужден с ним мириться ради компактности изложения. Из-за демонстрационных соображений в отдельных случаях приходится привлекать к анализу и внетекстовые связи.

По той же причине приходится допустить еще одно отступление от последовательной полноты описания. Художественная активность текста определяется не столько наличием тех или иных элементов, сколько их активностью в системе данного художественного целого. Поэтому описание текста — не перечень тех или иных элементов, а система функций. Практически для выявления системы функций необходимо наличие двух описаний одного и того же текста: одно представило бы его как реализацию некоторой системы правил (как единых для всех уровней, так и специально организующих те или иные из них), а другое — как нарушение этой системы. При этом сами нарушения правил могут быть описаны как реализация некоторых других нормативов. В возникающем между этими системами поле напряжения и живет поэтический текст со всем богатством своих индивидуальных значений. Только представив каждый элемент структуры поэтического текста одновременно как выполнение и невыполнение некоторой системы норм поэтической организации, мы получим функциональное описание, раскрывающее художественную значимость произведения. В настоящем изложении нами принята, однако, некоторая более сокращенная система: мы привлекаем только доминантные случаи и наиболее яркие примеры как установления структурных инерции, так и их нарушения.

К. Н. Батюшков

| * * * Ты пробуждаешься, о Байя, из гробницы При появлении Аврориных лучей, Но не отдаст тебе багряная денница Сияния протекших дней, Не возвратит убежищей прохлады, Где нежились рои красот, И никогда твои порфирны колоннады Со дна не встанут синих вод. |

Стихотворение «Ты пробуждаешься, о Байя, из гробницы…» принадлежит к последним и наиболее зрелым произведениям Батюшкова. Оно написано в 1819 г. в Италии. Для нас оно интересно тем, что свойственное Батюшкову мастерство звуковой организации текста становится здесь средством построения и передачи глубокого содержания. Взятая вне данной структуры текста, мысль стихотворения могла бы показаться тривиальной. Ее невозможно было бы выделить в потоке медитаций «на развалинах» и «гробах» «при свете восходящего солнца», которые затопили европейскую литературу после Оссиана, Юнга, «Руин» Вольнея и сотен подражаний им.

Доминантными, наиболее активно работающими уровнями здесь выступают низшие — фонологический и метрический. Каждый из них образует определенным образом организованные структуры, а лексико-семантический уровень выступает как их интерпретация. Через него происходит соотнесение фонологических значений с ритмическими. Зависимость здесь двусторонняя, что определяется иконичностью знаков в искусстве и презумпцией осмысленности структурных элементов художественного текста: семантические единицы и их соотношение в данном тексте интерпретируют значения единиц низших уровней. Но существует и обратная зависимость: соотнесенность фонем порождает семантические сближения и антитезы на высших уровнях — фонологическая структура интерпретирует семантическую.

Первый стих:

Ты пробуждаешься, о Байя, из гробницы —

создает семантический конфликт: первоначальное значение «Байя пробуждается» означает, во-первых, переход, изменение состояния и, во-вторых, особый переход — от сна к бодрствованию. Оба эти состояния принадлежат жизни, и сам переход от одного к другому не представляет собой в обычной связи понятий чего-либо невозможного или затруднительного. Присоединяя к ядру предложения обстоятельство места «из гробницы», Батюшков решительно смещает весь семантический план. «Пробуждение» оказывается синонимом воскресения. Вместо ординарной смены состояния внутри жизни — переход от смерти к жизни. Стихотворение начинается декларацией возможности такого перехода, хотя одновременно нам раскрыта незаурядность, необычность этой ситуации (пробуждение не ото сна, не в постели, а от смерти, из гробницы).

Наличие двух семантических центров в стихе и конфликт между ними отчетливо прослеживаются на фонологическом уровне, организованном в стихотворении интересно и специфически. Непосредственное читательское ощущение говорит о сложности и богатстве организации текста. Однако обычные в исследовательской практике инструменты звукового анализа: поиски звукоподражаний и аллитераций — в данном случае ничего не дают: подлинная структура соотношения фонем текста ими не улавливается. Зато если отказаться от отождествления этих — весьма частных — случаев со звуковой организацией в целом и согласиться, что любое значимое сопоставление фонем в поэтическом тексте неслучайно, то перед нами откроется очень интересная картина.

Двум семантическим центрам первого стиха соответствует оппозиция двух ударных гласных:

а ↔ и

Вообще все стихотворение характеризуется наличием трех сильных ударных гласных в стихе, исключая последний, где их четыре. Схема распределения их такова:

| а _______ е _______ а _______ а _______ и _______ е _______ а _______ а _______ | а _______ о _______ а _______ е _______ е _______ и _______ и _______ а _______ | и _______ е _______ и _______ е _______ а _______ о _______ а _______ и _______ | о |

Сразу же бросается в глаза простота опорной структуры гласных фонем. В структуре участвуют лишь четыре фонемы, которые легко обобщаются в две группы: а/о и е/и. Активизируется противопоставление: переднеязычность — непереднеязычность.

В первом стихе семантика пробуждения закрепляется за фонемой «а», а гробницы — за «и».

Однако строгость, даже скупость опорной вокалической системы текста противоречит интуитивному ощущению богатства звучания. Это непосредственное ощущение отражает интересную сторону вокализма текста. Рассмотрим отношение ударных гласных к безударным в первом стихе. Получим следующую картину. Первый ударный гласный — «а» — дан на фоне почти полного набора русских гласных и включается в оппозиции:

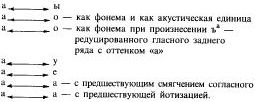

Дифференциальные признаки фонемы «а», активизируемые в каждой из этих оппозиций, будут составлять ее реальное звуковое содержание в первом стихе. Вторая центральная фонема «и» дана в значительно более узком кругу противопоставлений: