В подростковом возрасте продолжает развиваться теоретическое рефлексивное мышление. Приобретенные в младшем школьном возрасте операции становятся формальнологическими операциями. Подросток, абстрагируясь от конкретного, наглядного материала, рассуждает в чисто словесном плане. На основе общих посылок он строит гипотезы и проверяет их, т.е. рассуждает гипотетико-дедуктивно.

Предложим младшим школьникам и подросткам такую, например, задачу: «У всех марсиан желтые ноги. У этого существа ноги желтые. Можно ли утверждать, что это — марсианин?» Младшие школьники или вообще не решают эту задачу («Я не знаю»), или приходят к решению образным путем («Нет. У собак тоже бывают желтые ноги»). Подросток не только дает правильное решение, но и логически обосновывает его. Он приходит к выводу, что ответ был бы положительным только в том случае, если известно, что все существа с желтыми ногами — марсиане.

Подросток умеет оперировать гипотезами, решая интеллектуальные задачи. Кроме того, он способен на системный поиск решений. Сталкиваясь с новой задачей, он старается отыскать разные возможные подходы к ее решению, проверяя логическую эффективность каждого из них. Им находятся способы применения абстрактных правил для решения целого класса задач. Эти умения развиваются в процессе школьного обучения, при овладении знаковыми системами, принятыми в математике, физике и химии. Например, решая задачу: «Найти число, которое равняется удвоенному самому себе минус тридцать», подростки, используя сложную операцию — алгебраическое уравнение (х = 2х — 30), быстро находят ответ (х = 30). В то же время младшие школьники пытаются решить эту задачу подбором — умножают и вычитают разные числа, пока не придут к правильному результату.

Развиваются такие операции, как классификация, аналогия, обобщение и др. При одиннадцатилетнем обучении скачок в овладении этими умственными операциями наблюдается при переходе из 8-го в 9-й класс. Устойчиво проявляется рефлексивный характер мышления: дети анализируют операции, которые они производят, способы решения задач.

В исследованиях Ж. Пиаже прослеживается процесс решения подростками сложных познавательных задач. В одном из экспериментов дети получали 5 сосудов с бесцветными жидкостями; им следовало найти такую комбинацию жидкостей, которая при соответствующей химической реакции дает желтую окраску. Подростки не действовали методом проб и ошибок, как младшие школьники, смешивавшие растворы в случайном порядке. Они, рассчитывая возможные комбинации смешения жидкостей, выдвигали гипотезы о возможных результатах и планомерно их проверяли. Проведя практическую проверку своих предположений, они получали результат, который был заранее логически обоснован.

Особенности теоретического рефлексивного мышления позволяют подросткам анализировать абстрактные идеи, искать ошибки и логические противоречия в суждениях. Без высокого уровня развития интеллекта был бы невозможен характерный для этого возраста интерес к абстрактным философским, религиозным, политическим и прочим проблемам. Подростки рассуждают об идеалах, о будущем, иногда создают собственные теории, приобретают новый, более глубокий и обобщенный взгляд на мир. С интеллектуальным развитием тесно связано начинающееся в этот период становление основ мировоззрения.

Подросток приобретает взрослую логику мышления. Происходит дальнейшая интеллектуализация восприятия и памяти. Этот процесс зависит от усложняющегося в средних классах обучения. На уроках геометрии и черчения развивается восприятие; появляются умения видеть сечения объемных фигур, читать чертеж и т.д. Для развития памяти важно то, что усложнение и значительное увеличение объема изучаемого материала приводит к окончательному отказу от дословного заучивания с помощью повторений. В процессе понимания дети трансформируют текст и, запоминая его, воспроизводят основной смысл прочитанного. Активно осваиваются мнемонические приемы; если же они были сформированы в начальной школе, теперь автоматизируются, во многом определяя стиль учебной деятельности.

Развиваются различные формы речи, в том числе письменная.

С общим интеллектуальным развитием связано и развитие воображения. Сближение воображения с теоретическим мышлением дает импульс к творчеству: подростки начинают писать стихи, серьезно заниматься разными видами конструирования и т.п. Воображение подростка, конечно, менее продуктивно, чем воображение взрослого человека, но оно богаче фантазии ребенка.

Отметим, что в подростковом возрасте существует и вторая линия развития воображения. Далеко не все подростки стремятся к достижению объективного творческого результата (строят летающие авиамодели или создают пьесы), но все они используют возможности своего творческого воображения, получая удовлетворение от самого процесса фантазирования. Это похоже на детскую игру. Как считал Л.С. Выготский, игра ребенка перерастает в фантазию подростка.

Потребности, чувства, переполняющие подростка, выплескиваются в воображаемой ситуации. Неудовлетворенные в реальной жизни желания легко исполняются в мире фантазий: замкнутый подросток, которому трудно общаться со сверстниками, становится героем, и ему рукоплещет толпа; невзрачная девочка превращается в первую красавицу на балу, и в нее сразу же влюбляется то ли принц, то ли мальчик из соседнего класса. В подростковом возрасте много острых личных проблем, поэтому воображение в это время становится на службу бурной эмоциональной жизни. В свой мир фантазий подросток никого не допускает, он может рассказать о них только самому близкому другу.

В качестве примера подростковых фантазий можно привести мечты Николеньки Иртеньева из трилогии Л.Н. Толстого «Детство. Отрочество. Юность».

«Я воображаю себя уже на свободе, вне нашего дома. Я поступаю в гусары и иду на войну. Со всех сторон на меня несутся враги, я размахиваюсь саблей и убиваю одного, другой взмах - убиваю другого, третьего. Наконец, в изнурении от ран и усталости, я падаю на землю и кричу: «Победа!» Генерал подъезжает ко мне и спрашивает: «Где он — наш спаситель?» Ему указывают на меня, он бросается мне на шею и с радостными слезами кричит: «Победа!» Я выздоравливаю и, с подвязанной черным платком рукою, гуляю по Тверскому бульвару. Я генерал! Но вот государь встречает меня и спрашивает, кто этот израненный молодой человек? Ему говорят, что это известный герой Николай. Государь подходит ко мне и говорит: «Благодарю тебя. Я все сделаю, что бы ты ни просил у меня». Я почтительно кланяюсь и, опираясь на саблю, говорю: «Я счастлив, великий государь, что мог пролить кровь за свое отечество и хотел бы умереть за него...»

Игра воображения не только доставляет удовольствие и приносит успокоение. В своих фантазиях подросток лучше осознает собственные влечения и эмоции, впервые начинает представлять свой будущий жизненный путь. Смутные побуждения предстают перед ним в яркой образной форме.

Развитие самосознания

В подростковом возрасте последовательно появляются две особые формы самосознания: чувство взрослости и «Я-концепция».

Когда говорят, что ребенок взрослеет, имеют в виду становление его готовности к жизни в обществе взрослых людей, причем как равноправного участника этой жизни. Конечно, подростку еще далеко до истинной взрослости - и физически, и психологически, и социально. Он объективно не может включиться во взрослую жизнь, но стремится к ней и претендует на равные со взрослыми права. Новая позиция проявляется в разных сферах, чаще всего — во внешнем облике, в манерах. Еще совсем недавно свободно, легко двигавшийся мальчик начинает ходить вразвалку, опустив руки глубоко в карманы и сплевывая через плечо. У него могут появиться сигареты и обязательно - новые выражения. Девочка начинает ревностно сравнивать свою одежду и прическу с образцами, которые она видит на улице и обложках журналов, выплескивая на маму эмоции по поводу имеющихся расхождений.

Отметим, что внешний вид подростка часто становится источником постоянных недоразумений и даже конфликтов в семье. Родителей не устраивают ни молодежная мода, ни цены на вещи, так нужные их ребенку. А подросток, считая себя уникальной личностью, в то же время стремится внешне ничем не отличаться от сверстников. Он может переживать отсутствие куртки — такой же, как у всех в его компании, — как трагедию. Желание слиться с группой, ничем не выделяться, отвечающее потребности в эмоциональной безопасности, психологи рассматривают как механизм психологической защиты и называют социальной мимикрией.

Подражание взрослым не ограничивается манерами и одеждой. Подражание идет и по линии развлечений, романтических отношений. Независимо от содержания этих отношений копируется «взрослая» форма: свидания, записки, поездки за город, дискотеки и т.п.

Хотя претензии на взрослость бывают нелепыми, иногда уродливыми, а образцы для подражания — не лучшими, в принципе подростку полезно пройти через такую школу новых отношений, научиться брать на себя разнообразные роли. Но встречаются и по-настоящему ценные варианты взрослости, благоприятные не только для близких, но и для личностного развития самого подростка. Это включение во вполне взрослую интеллектуальную деятельность, когда подросток интересуется определенной областью науки или искусства, глубоко занимаясь самообразованием. Или забота о семье, участие в решении как сложных, так и ежедневных рутинных проблем, помощь тем, кто в ней нуждается, — младшему брату, уставшей на работе маме или больной бабушке. Впрочем, лишь небольшая часть подростков достигает высокого уровня развития морального сознания и немногие способны принять на себя ответственность за благополучие других. Более распространенной в наше время является социальная инфантильность. Одновременно с внешними, объективными проявлениями взрослости возникает и чувство взрослости — отношение подростка к себе как к взрослому, ощущение и осознание себя в какой-то мере взрослым человеком. Эта субъективная сторона взрослости считается центральным новообразованием младшего подросткового возраста (11—13 лет). Чувство взрослости, являясь особой формой самосознания, не жестко связано с процессом полового созревания. Можно сказать, что половое созревание не становится основным источником формирования чувства взрослости. Бывает, что высокий, физически развитый мальчик ведет себя еще совсем по-детски, а его маленький сверстник с тонким голоском ощущает себя взрослым человеком и требует от окружающих признания этого факта.

Как проявляется чувство взрослости подростка? Прежде всего, в желании, чтобы все — и взрослые и сверстники — относились к нему не как к маленькому, а как к взрослому. Он претендует на равноправие в отношениях со старшими и идет на конфликты, отстаивая свою «взрослую» позицию. Чувство взрослости проявляется и в стремлении к самостоятельности, желании оградить некоторые стороны своей жизни от вмешательства родителей. Это касается вопросов внешности, отношений с ровесниками, иногда учебы. В последнем случае отвергается не только контроль за успеваемостью, временем выполнения домашних заданий и т.п., но зачастую и помощь. Кроме того, появляются собственные вкусы, взгляды, оценки, собственная линия поведения. Подросток с жаром отстаивает их (будь то пристрастие к какому-то направлению в современной музыке или отношение к новому учителю), даже несмотря на неодобрение окружающих. Поскольку в подростковом возрасте все нестабильно, взгляды могут измениться через пару недель, но защищать противоположную точку зрения ребенок будет столь же эмоционально.

Чувство взрослости связано с этическими нормами поведения, которые усваиваются детьми в это время. Появляется моральный «кодекс», предписывающий подросткам четкий стиль поведения в дружеских отношениях со сверстниками. Интересно, что подростковый «кодекс» товарищества интернационален, так же как и книга А. Дюма «Три мушкетера», считающаяся подростковым романом, с ее девизом: «Один за всех и все за одного». М. Аргайл и М. Хендерсон, проведя в Англии обширный опрос, установили основные неписаные правила дружбы. Это взаимная поддержка, помощь в случае нужды, уверенность в друге и доверие к нему, защита друга в его отсутствие, принятие успехов друга, эмоциональный комфорт в общении. Важно также сохранять доверенные тайны, не критиковать прочие личные отношения друга, не быть назойливым и не поучать, уважать его внутренний мир и автономию. Так как подросток во многом непоследователен и противоречив, он часто отступает от этого свода правил, но от друзей ожидает их неукоснительного соблюдения.

Наряду с чувством взрослости Д. Б. Элькониным рассматривается подростковая тенденция к взрослости — стремление казаться и считаться взрослым. Желание выглядеть в чужих глазах взрослым усиливается, когда не находит отклика у окружающих. В то же время встречаются подростки и с неярко выраженной тенденцией - их претензии на взрослость проявляются эпизодически, в отдельных неблагоприятных ситуациях, при ограничении их свободы, самостоятельности.

Развитие взрослости в разных ее проявлениях зависит от того, в какой сфере пытается утвердиться подросток, какой характер приобретает его самостоятельность — в отношениях со сверстниками, использовании свободного времени, различных занятиях, домашних делах. Важно и то, удовлетворяет его формальная самостоятельность, внешняя, кажущаяся сторона взрослости или нужна самостоятельность реальная, отвечающая глубокому чувству. Существенно влияет на этот процесс система отношений, в которую включен подросток, - признание или непризнание его взрослости родителями, учителями и сверстниками. Особенности этих отношений мы рассмотрим ниже.

Чувство взрослости становится центральным новообразованием младшего подросткового возраста, а к концу периода, примерно в 15 лет, подросток делает еще один шаг в развитии своего самосознания. После поисков себя, личностной нестабильности у него формируется «Я-концепция» — система внутренне согласованных представлений о себе, образов «Я».

Вспомним, как развивалось детское самосознание. К 3 годам появилась чисто эмоциональная, завышенная самооценка. Позже, в дошкольном возрасте возникают рациональные компоненты самооценки, осознание некоторых своих качеств и поведения, согласующегося с требованиями взрослых. Но несмотря на это, дошкольники судят о себе поверхностно и оптимистично. Если их попросить описать себя, они это сделают в основном с внешней точки зрения, отмечая такие особенности, как цвет волос, рост, любимые занятия. У младших школьников самооценка становится более адекватной и дифференцированной. Они различают свои физические и духовные качества, оценивают свои способности, сравнивают себя с другими: «Я лучше катаюсь на велосипеде, чем мой брат», «О, это мне ничего не стоит сделать на пять. А эта сделает только на двойку, а то и на кол. Она «колышница».

К концу младшего школьного возраста дети, характеризуя себя, все чаще описывают типичное для них поведение, ссылаются на свои мысли и чувства. Вот что рассказывает о себе ученик 4-го класса: «Характер у меня слабый. Когда я был маленьким, еще когда в сад ходил и в первый класс, меня другие дети били, а я сдачи не давал им, только плакал и даже учительнице не жаловался. Потом я научился себя защищать. Меня папа научил в бокс играть. Теперь меня не бьют, но спортсмен я плохой. Мне надо закаляться, стать сильным. Но зарядку я не делаю. Все собираюсь и никак не начну».

Примерно в 11—12 лет возникает интерес к своему внутреннему миру, а затем происходит постепенное усложнение и углубление самопознания. Подросток открывает для себя свой внутренний мир. Сложные переживания, связанные с новыми отношениями, свои личностные черты, поступки анализируются им пристрастно. Подросток хочет понять, какой он есть на самом деле, и представляет себе, каким он хотел бы быть. Познать себя ему помогают друзья, в которых он смотрится, как в зеркало, в поисках сходства, и отчасти близкие и взрослые. Личностная рефлексия, потребность разобраться в себе самом порождают и исповедальность в общении с ровесником, и дневники, которые начинают вести именно в этот период, стихи и фантазии.

Самоанализ, иногда чрезмерный, переходящий в самокопание, приводит к недовольству собой. Самооценка в подростковом возрасте оказывается низкой по своему общему уровню и неустойчивой.

Подростки, изучая себя, представляют, что и другие люди тоже постоянно наблюдают за ними, оценивают их. Это явление в западной психологии называют «воображаемой аудиторией». Имея воображаемую аудиторию, подросток чувствует себя в центре внимания окружающих, иногда даже совершенно незнакомых прохожих на улице. Он все время открыт чужим взглядам, что усиливает его ранимость*.

* Подростки противоречивы, и свойственная им ранимость часто сочетается с грубостью

С развитием самосознания связаны и возникающие в подростковом возрасте склонность к уединению, чувства одиночества, непонятости и тоски. Эти новые чувства, не свойственные детям младших возрастов, проявляются в аффективных вспышках и появляющейся вдруг на время замкнутости. О них иногда говорят подростки, но чаще пишут в дневниках или стихах:

Холод забрался за ворот.

Ночь. Темнота. Ни зги.

Тонет уснувший город

В море моей тоски.

***

Куда от этой мне тоски уйти?

Мой мир — четыре стенки равнодушных,

Как много дней, похожих, серых, скучных,

На тонкой нити моего пути.

Как маятник, хожу я по дороге

Без радости, без страха, без тревоги...

Все то же, то же, то же — год от года.

А иногда тихонечко сижу

И равнодушно сквозь стекло гляжу:

Вздыхает за окном моим природа.

Образы «Я», которые создает в своем сознании подросток, разнообразны — они отражают все богатство его жизни. Физическое «Я», т.е. представления о собственной внешней привлекательности, представления о своем уме, способностях в разных областях, о силе характера, общительности, доброте и других качествах, соединяясь, образует большой пласт «Я-концепции» — так называемое реальное «Я».

Познание себя, своих различных качеств приводит к формированию когнитивного (познавательного) компонента «Я-концепции». С ним связаны еще два — оценочный и поведенческий. Для подростка важно не только знать, какой он есть на самом деле, но и насколько значимы его индивидуальные особенности. Оценка своих качеств зависит от системы ценностей, сложившейся главным образом благодаря влиянию семьи и сверстников. Разные подростки поэтому по-разному переживают отсутствие красоты, блестящего интеллекта или физической силы. Кроме того, представлениям о себе должен соответствовать определенный стиль поведения. Девочка, считающая себя очаровательной, держится совсем иначе, чем ее сверстница, которая находит себя некрасивой, но очень умной.

Подросток — еще не цельная зрелая личность. Отдельные его черты обычно диссонируют, сочетание разных образов «Я» негармонично. Неустойчивость, подвижность всей душевной жизни в начале и середине подросткового возраста приводит к изменчивости представлений о себе. Иногда случайная фраза, комплимент или насмешка приводят к заметному сдвигу в самосознании. Когда же образ «Я» достаточно стабилизировался, а оценка значимого человека или поступок самого подростка ему противоречит, часто включаются механизмы психологической защиты. Допустим, мальчик, считающий себя смелым, струсил. Рассогласование его представлений о себе и реального поведения может вызвать такие болезненные переживания, что, избавляясь от них, он начинает убеждать всех, и прежде всего себя, что этот поступок был разумным, его требовали обстоятельства, и поступить иначе было бы глупо (механизм рационализации); или признает, что он струсил, но ведь и все его приятели — трусы, каждый поступил бы так же на его месте (механизм проекции) и т.п.

Помимо реального «Я» «Я-концепция» включает в себя идеальное «Я». При высоком уровне притязаний и недостаточном осознании своих возможностей идеальное «Я» может слишком сильно отличаться от реального. Тогда переживаемый подростком разрыв между идеальным образом и действительным своим положением приводит к неуверенности в себе, что внешне может выражаться в обидчивости, упрямстве, агрессивности. Когда идеальный образ представляется достижимым, он побуждает к самовоспитанию. Подростки не только мечтают о том, какими они будут в ближайшем будущем, но и стремятся развить в себе желательные качества. Если мальчик хочет стать сильным и ловким, он записывается в спортивную секцию, если хочет быть эрудированным — начинает читать художественную и научную литературу. Некоторые подростки разрабатывают целые программы самосовершенствования.

Самовоспитание становится возможным в этот период благодаря тому, что у подростка развивается саморегуляция. Разумеется, далеко не все они способны проявить настойчивость, силу воли и терпение, чтобы медленно продвигаться к созданному ими самими идеалу. Кроме того, у многих сохраняется детская надежда на чудо: кажется, что в один прекрасный день слабый и боязливый вдруг нокаутирует первого в классе силача и нахала, а троечник блестяще напишет контрольную работу. Вместо того чтобы действовать, подростки погружаются в мир фантазий.

В конце подросткового возраста, на границе с ранней юностью, представления о себе стабилизируются и образуют целостную систему — «Я-концепцию». У части детей «Я-концепция» может формироваться позже, в старшем школьном возрасте. Но в любом случае — это важнейший этап в развитии самосознания. Общая структура «Я-концепции» представлена на рис. II.2.

Рис. II.2. Структура «Я-концепции»

Подростковые реакции

Подросток обладает сильными, иногда гипертрофированными потребностями в самостоятельности и в общении со сверстниками. Подростковая самостоятельность выражается в основном в стремлении к эмансипации от взрослых, освобождении от их опеки, контроля, а также в разнообразных увлечениях — неучебных занятиях. Эти потребности так ярко проявляются в поведении, что говорят о «подростковых реакциях».

Увлечения - сильные, часто сменяющие друг друга, иногда «запойные» — характерны для подросткового возраста. Считается, что подростковый возраст без увлечений подобен детству без игр. Выбирая себе занятие по душе, подросток удовлетворяет и потребность в самостоятельности, и познавательную потребность, и некоторые другие. Именно в этот период появляется потребность в серьезной самостоятельной деятельности, которая в принципе может удовлетворяться в рамках школьного обучения. По мнению Д.Б. Эльконина, младший подростковый возраст сензитивен к переходу учебной деятельности на более высокий уровень. Учение может приобрести новый личностный смысл стать деятельностью по самообразованию и самосовершенствованию. К сожалению, это случается не очень часто. Руководить интересами подростка в этом направлении могут взрослые — любимые учителя и родители, искренне увлеченные своим делом. Побудить его к дополнительным занятиям определенным учебным предметом им удается, только соблюдая осторожность: излишнее давление с их стороны приводит к противоположной реакции -нежеланию делать то, что навязывают, к апатии или бунту.

Как правило, увлечения имеют неучебный характер. Пересекаться со школьным обучением могут только увлечения интеллектуально-эстетические (по классификации А.Е. Личко), и то не все. Они связаны с глубоким интересом к любимому занятию — истории, радиотехнике, музыке, рисованию, разведению цветов и т.д. Это наиболее ценные с точки зрения развития подростка увлечения, но и они иногда усложняют жизнь детям и их родителям. Бывает, что поглощенные любимым делом подростки запускают учебу в школе.

На интеллектуально-эстетические увлечения внешне похожи так называемые эгоцентрические. Изучение редких иностранных языков, увлечение стариной, занятия модным видом спорта, участие в художественной самодеятельности и т.п. — любое дело становится всего лишь средством демонстрации своих успехов. Подростки, имеющие такого рода увлечения, стараются привлечь к себе внимание оригинальностью своих занятий, выделиться, возвыситься в глазах окружающих. Детям с аналогичной личностной направленностью бывают свойственны и лидерские у влечения, которые сводятся к поиску ситуаций, где можно что-то организовывать, руководить сверстниками. Они меняют кружки, спортивные секции, школьные поручения, пока не найдут группу, в которой могут стать лидером.

Телесно-мануальные увлечения связаны с намерением укрепить свою силу, выносливость, приобрести ловкость или какие-нибудь искусные мануальные навыки. Помимо спорта это вождение мотоцикла или картинга, занятия в столярной мастерской и т.д. В основном это увлечения мальчиков, которые таким образом развиваются в физическом отношении и овладевают нужными для них умениями. Но нередко они заинтересованы не столько в самом процессе занятий, сколько в достигаемых результатах.

Накопительские увлечения — прежде всего коллекционирование во всех его видах. Страсть к коллекционированию может сочетаться с познавательной потребностью (например, при коллекционировании марок), со склонностью к накоплению материальных благ (коллекционирование старинных монет, дорогих камней), с желанием следовать подростковой моде (собирание наклеек, этикеток от импортных бутылок) и т.д.

Самый примитивный вид увлечений — информативно-коммуникативные увлечения. В них проявляется жажда получения новой, не слишком содержательной информации, не требующей никакой критической переработки, и потребность в легком общении со сверстниками — во множестве контактов, позволяющих этой информацией обмениваться. Это многочасовые пустые разговоры в привычной дворовой компании или со случайными приятелями, созерцание происходящего вокруг (от витрин магазинов до уличных происшествий), длительное просиживание перед телевизором или видеомагнитофоном. По телевидению часами может просматриваться все подряд, но особенно — фильмы детективно-приключенческого жанра, боевики. Вся информация усваивается на достаточно поверхностном уровне, иногда тут же передается другим и забывается, заглушаясь следующей порцией. Это времяпрепровождение трудно назвать увлечением в собственном смысле этого слова, но оно характерно для определенной части подростков. В среде подростков, лишенных содержательных увлечений, возникают основные проблемы, связанные с азартными играми, противоправным поведением, ранней алкоголизацией, токсикоманией и наркоманией. Безусловно, подбор интересного занятия для подростка, организация части его свободного времени благодаря кружкам или секциям не становится гарантией того, что эти проблемы будут сняты. Но тем не менее это — один из наиболее действенных путей их профилактики.

Характер увлечений подростка тесно связан с интенсивным становлением в данном возрасте типа характера. Выше (глава 3 раздела I) мы отмечали основные виды увлечений, свойственные различным акцентуациям (равно как более мягко выраженным тенденциям) характера. Напомним, что интеллектуально-эстетические увлечения наиболее характерны для тревожного (сензитивного), застревающего (шизоидного), осторожного (психастенического) и дистимного (астено-невротического) типов. Эгоцентрические увлечения присущи в основном демонстративному (истероидному), отчасти возбудимому (эпилептоидному) и гипертимному типам характера. Этим же типам свойственны лидерские увлечения. Телесно-мануальные увлечения чаще всего встречаются у подростков с возбудимым типом характера, нередко также у гипертимных. Накопительские увлечения особенно характерны для возбудимого типа; у подростков с демонстративным типом характера они проявляются в связи с потребностью привлечь к себе внимание.

Информативно-коммуникативные увлечения типичны для подростков с неустойчивым типом характера либо со смешанными с ним типами (гипертимно-неустойчивым, истероидно-неустойчивым и др.). Подростки с неустойчивым типом характера склонны к поверхностным контактам, легко поддаются влиянию окружающих, постоянно ищут новые впечатления, развлечения и компании. А.Е. Личко подчеркивает, что их неустойчивость относится к поведению; социально-приемлемые нормы поведения у них не сформированы. Этих подростков отличает безволие, особенно в учебе, труде, выполнении обязанностей и долга, достижении целей.

Общение со сверстниками у подростков столь же эмоционально, что и увлечения. Общение пронизывает всю жизнь подростков, накладывая отпечаток и на учение, и на неучебные занятия, и на отношения с родителями. Ведущей деятельностью в этот период становится интимно-личностное общение. Наиболее содержательное и глубокое общение возможно при дружеских отношениях. Подростковая дружба — сложное, часто противоречивое явление. Подросток стремится иметь близкого, верного друга и лихорадочно меняет друзей. Обычно он ищет в друге сходства, понимания и принятия своих собственных переживаний и установок. Друг, умеющий выслушать и посочувствовать (а для этого нужно иметь сходные проблемы или такой же взгляд на мир человеческих отношений), становится своеобразным психотерапевтом. Он может помочь не только лучше понять себя, но и преодолеть неуверенность в своих силах, бесконечные сомнения в собственной ценности, почувствовать себя личностью. Если же друг, занятый своими, тоже сложными подростковыми делами, проявит невнимание или иначе оценит ситуацию, значимую для обоих, вполне возможен разрыв отношений. И тогда подросток, чувствуя себя одиноким, снова будет искать идеал и стремиться к как можно более полному пониманию, при котором тебя, несмотря ни на что, любят и ценят. Вспомним старый фильм «Доживем до понедельника». Представление о счастье мальчик смог отразить в одной фразе: «Счастье — это когда тебя понимают».

Как показано в американских исследованиях, в подростковом возрасте близкие друзья, как правило, — ровесники одного и того же пола, учатся в одном классе, принадлежат к одной и той же среде. По сравнению с приятелями они более похожи по уровню умственного развития, по социальному поведению, успехам в учении. Встречаются и исключения. Например, для серьезной девочки, хорошо успевающей в школе, лучшей подругой может стать девочка шумная, экстравагантная, интересующаяся не учебой, а развлечениями. Притягательность противоположного характера объясняется обычно тем, что подросток ищет в друге привлекательные черты, которых ему самому недостает.

В дружеских отношениях подростки крайне избирательны. Но их круг общения не ограничивается близкими друзьями, напротив, он становится гораздо шире, чем в предыдущих возрастах. У детей в это время появляется много знакомых и, что еще более важно, образуются неформальные группы или компании. Подростков может объединять в группу не только взаимная симпатия, но и общие интересы, занятия, способы развлечений, место проведения свободного времени. То, что получает от группы подросток и что он может дать ей, зависит от уровня развития группы, в которую он входит.

Чтобы представить уровень развития группы, перечислим сначала критерии ее развития, выделенные Л.И. Уманским. Это (1) единство целей, мотивов, ценностных ориентации членов группы, определяющее ее нравственную направленность, (2) организационное единство, (3) групповая подготовленность в определенной сфере деятельности, (4) психологическое единство. Диффузная группа, имеющая самый низкий уровень развития, существует только формально и не обладает ни одной из этих характеристик. Примером может служить класс в новой школе, набранный из детей, еще не знающих как следует друг друга. Более развитая группа — ассоциация, она имеет общую цель и структуру. Группе-кооперации присуще единство цели и деятельности, здесь есть групповой опыт и подготовленность. Наиболее развитые группы — корпорация и коллектив. Они отвечают всем критериям, приведенным выше; разница между ними заключается в нравственной направленности. Для корпорации характерны групповой эгоизм и индивидуализм, противопоставление себя другим группам. Корпорацией может стать хорошо организованная дворовая компания, закрепляющая за собой территорию и воюющая с соседними группами; асоциальная группа, члены которой совершают более или менее серьезные правонарушения, например кражи. Корпорация может возникнуть и в классе. Такая замкнутая группа, сплоченная общими интересами, даже будучи высокоинтеллектуальной, всегда отчуждена, несколько враждебна по отношению к другим детям. Наоборот, коллектив более открыт и доброжелателен к тем, кто в него не входит. Здесь не бывает отгороженности, кастовости, группового эгоизма. В коллективе преобладают отношения взаимопомощи и взаимопонимания, благодаря чему эффективнее, чем в других группах, решаются общие задачи, а трудности не вызывают дезорганизованности. Эмоциональная совместимость членов коллектива позволяет создать в группе благоприятную психологическую атмосферу.

Если подросток попадает в группу с достаточно высоким уровнем социального развития, это благотворно отражается на формировании его личности. При неудовлетворенности внутригрупповыми отношениями он ищет себе другую группу, более соответствующую его запросам. Подросток может входить одновременно в несколько групп, допустим, в одну из групп класса, в компанию своего или соседнего двора и группу, сложившуюся на занятиях в спорткомплексе. Иногда значительное влияние на личность оказывают подростковые группы, образующиеся в летних лагерях.

В этот возрастной период детей так тянет друг к другу, их общение настолько интенсивно, что говорят о типично подростковой «реакции группирования». Несмотря на эту общую тенденцию, психологическое состояние подростка в разных группах может быть различным. Для него важно иметь референтную группу, ценности которой он принимает, на чьи нормы поведения и оценки он ориентируется. Входить в любую группу, готовую его принять, недостаточно. Нередко подросток чувствует себя одиноким рядом со сверстниками в шумной компании. Кроме того, не всех подростков принимают в группы, часть из них оказывается изолированной. Это обычно неуверенные в себе, замкнутые, нервные дети и дети, излишне агрессивные, заносчивые, требующие к себе особого внимания, равнодушные к общим делам и успехам группы.

Отношения со взрослыми, прежде всего с родителями, -еще одна значимая сфера отношений подростков. Влияние родителей уже ограничено — им не охватываются все сферы жизни, как это было в младшем школьном возрасте, но его значение трудно переоценить. Мнение сверстников обычно наиболее важно в вопросах дружеских отношений с мальчиками и девочками, в вопросах, связанных с развлечениями, молодежной модой, современной музыкой и т.п. Но ценностные ориентации подростка, понимание им социальных проблем, нравственные оценки событий и поступков зависят в первую очередь от позиции родителей.

В то же время для подростков характерно стремление к эмансипации от близких взрослых. Нуждаясь в родителях, их любви и заботе, в их мнении, они испытывают сильное желание быть самостоятельными, равными с ними в правах. То, как сложатся отношения в этот трудный для обеих сторон период, зависит главным образом от стиля воспитания, сложившегося в семье, и возможностей родителей перестроиться — принять чувство взрослости своего ребенка! Основные сложности в общении, конфликты возникают из-за родительского контроля за поведением, учебой подростка, его выбором друзей и т.д. Контроль может быть принципиально различным. Крайние, самые неблагоприятные для развития подростка случаи — жесткий, тотальный контроль при авторитарном воспитании и почти полное отсутствие контроля, когда подросток оказывается предоставленным самому себе, безнадзорным. Существует много промежуточных вариантов: родители регулярно указывают детям, что им делать; подросток может высказать свое мнение, но родители, принимая решение, к его голосу не прислушиваются; подросток может принимать отдельные решения сам, но должен получить одобрение родителей; родители и подросток имеют почти равные права, принимая решение; решения часто принимает сам подросток; подросток сам решает, подчиняться ему родительским решениям или нет.

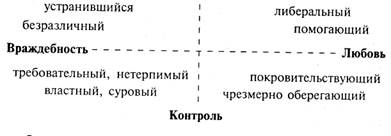

Помимо контроля в семейных отношениях важны ожидания родителей, забота о ребенке, последовательность или непоследовательность требований, ему предъявляемых, и, конечно, эмоциональная основа этих отношений — любовь, принятие ребенка или его непринятие. Зависимость отношений от чувств родителей к ребенку и особенностей контроля за его поведением показана на рис. II.3.

Свобода

(предоставление самостоятельности)

Рис. П.З. Стили семейного воспитания (схема Э. Шефера)

Остановимся на наиболее распространенных стилях семейного воспитания, определяющего особенности отношений подростка с родителями и его личностное развитие.

Демократичные родители ценят в поведении подростка и самостоятельность, и дисциплинированность. Они сами предоставляют ему право быть самостоятельным в каких-то областях его жизни; не ущемляя его прав, одновременно требуют выполнения обязанностей. Контроль, основанный на теплых чувствах и разумной заботе, обычно не слишком раздражает подростка; он часто прислушивается к объяснениям, почему не следует делать одного и стоит сделать другое. Формирование взрослости при таких отношениях проходит без особых переживаний и конфликтов.

Авторитарные родители требуют от подростка беспрекословного подчинения и не считают, что должны ему объяснять причины своих указаний и запретов. Они жестко контролируют все сферы жизни, причем могут это делать и не вполне корректно. Дети в таких семьях обычно замыкаются, и их общение с родителями нарушается. Часть подростков идет на конфликт (например, мальчик, отстаивая свои права на самостоятельность, может в отсутствие родственников врезать замок в дверь своей комнаты). Но чаще дети авторитарных родителей приспосабливаются к стилю семейных отношений и становятся неуверенными в себе, менее самостоятельными и менее нравственно зрелыми, чем их сверстники, пользующиеся большей свободой.

Ситуация осложняется, если высокая требовательность и контроль сочетаются с эмоционально холодным, отвергающим отношением к подростку. Такие отношения иногда называют «воспитанием по типу Золушки». Здесь неизбежна полная потеря контакта. Еще более тяжелый случай — равнодушные и жестокие родители. Дети из таких семей редко относятся к людям с доверием, испытывают трудности в общении, часто сами жестоки, хотя имеют сильную потребность в любви. По имеющимся данным, большинство малолетних преступников и юных бродяг, периодически сбегающих из дома, пережили жестокое обращение в семье.

Сочетание безразличного родительского отношения с отсутствием контроля — гипоопека — тоже неблагоприятный вариант семейных отношений. Подросткам позволяется делать все, что им вздумается, их делами никто не интересуется. Такая вседозволенность как бы снимает с родителей ответственность за последствия поступков детей. А подростки, как бы они иногда ни бунтовали, нуждаются в родителях как в опоре, они должны видеть образец взрослого, ответственного поведения, на который можно было бы ориентироваться. Что касается неконтролируемого поведения детей, то оно становится непредсказуемым, зависимым от других, внешних влияний. Если ребенок попадает в асоциальную группу, возможны наркомания и другие формы социально неприемлемого поведения.

Родительская любовь — совершенно необходимое, но недостаточное условие благополучного развития подростка. Гиперопека — излишняя забота о подростке, чрезмерный контроль за всей его жизнью, основанный на тесном эмоциональном контакте, — приводит к пассивности, несамостоятельности, трудностям в общении со сверстниками. К гиперопеке обычно склонны мамы, одни воспитывающие своих детей и видящие в этом единственный смысл своей жизни. Отношения, складывающиеся по принципу «жить за ребенка», излишняя близость становятся тормозом на пути личностного роста обоих — и подростка, и его мамы.

Трудности другого рода возникают при высоких ожиданиях родителей, оправдать которые подросток не в состоянии. Типичные ситуации: от ребенка требуют блестящих успехов в школе или проявления каких-либо талантов; ребенок как единственный близкий для матери человек должен посвятить ей все свое свободное время; сын неудачника-отца должен идти его путем и реализовать мечты 20-летней давности. С родителями, имеющими неадекватные ожидания, в подростковом возрасте обычно утрачивается духовная близость. Подросток хочет сам решать, что ему нужно, и бунтует, отвергая чуждые ему требования. Если же при этом ему навязывается повышенная моральная ответственность, может развиться невроз.

Конфликты возникают при отношении родителей к подростку как к маленькому ребенку и при непоследовательности требований, когда от него ожидается то детское послушание, то взрослая самостоятельность. Вообще, противоречивое воспитание плохо сказывается на семейных отношениях.

Отношения с окружающими — наиболее важная сторона жизни подростков. Если потребность в полноценном общении со значимыми взрослыми и сверстниками не удовлетворяется, у детей появляются тяжелые переживания. Эти переживания могут быть смягчены и даже совершенно изжиты: разрыв с другом или конфликт в классе может быть компенсирован общением с родителями или любимым учителем; отсутствие понимания и эмоционального тепла в семье приводит подростка в группы сверстников, где он находит необходимые ему отношения.