¬ плане протезировани€ важное место занимает вопрос о способе креплени€ любого, в том числе частичного съемного протеза. ÷елесообразный способ креплени€ €вл€етс€ одним из условий, обеспечивающих хорошие функциональные качества протеза, быстрое приспособление к нему больного, сохранность опорных зубов.

ƒл€ фиксации частичных съемных протезов используют €в≠ление прилипаемости, возникающее на границе двух сред, ана≠томическую ретенцию и, наконец, искусственные механические приспособлени€, так называемые кламмеры, пелоты, отростки протеза и др.

јнатомическа€ ретенци€

јнатомическа€ ретенци€ создаетс€ естественными морфо≠логическими образовани€ми на верхней и нижней челюст€х, которые своей формой или положением могут ограничивать свободу движений протеза во врем€ разговора, жевани€ или смеха. “ак, хорошо сохранившиес€ альвеол€рные гребни верх≠ней челюсти, естественные зубы и выраженный свод твердого неба преп€тствуют горизонтальному сдвигу протеза. Ѕугры верхней челюсти мешают скольжению протеза вперед, действу€ в этом отношении в содружестве с передним отделом небного свода.

»спользование физических свойств материалов и анатоми≠ческой ретенции не разрешает полностью задач фиксации ча≠стичного съемного протеза хот€ бы потому, что при малом ба≠зисе дугового протеза сила поверхностного нат€жени€ неболь≠ша€, а услови€ анатомической ретенции при значительной ат≠рофии альвеол€рного отростка могут отсутствовать. ќднако наличие анатомической ретенции €вл€етс€ большим подспорь≠ем в фиксации протеза, и ее всегда следует учитывать при вы≠боре его конструкции и определении границ. Ќаиболее надеж≠ную фиксацию протеза обеспечивают механические приспособ≠лени€ Ч кламмеры.

ћеханические способы фиксации протезов (кламмеры)

¬ насто€щее врем€ ортопеды располагают различными конструкци€ми кламмеров, позвол€ющих в трудных клиничес≠ких услови€х фиксировать протезы, использу€ дл€ этого естественные зубы. Ќо этого недостаточно при решении задач креп≠лени€ частичных съемных протезов. ќсновна€ задача заключа≠етс€ в том, чтобы применить дл€ креплени€ протеза такую си≠стему кламмеров, кoтqpa€ обеспечивала бы фиксацию протеза и в то же врем€ причин€ла бы как можно меньше вреда опор≠ным зубам и слизистой оболочке протезного ложа. — этой точ≠ки зрени€ фиксаци€ частичного съемного протеза €вл€етс€ сложной биомеханической проблемой.

¬се существующие разновидности кламмеров обладают как положительными качествами, так и недостатками. «нание того, где и как применить тот или иной кламмер, €вл€етс€ наукой. ќна постигаетс€ изучением особенностей клинической картины частичной потери зубов, функциональных особенностей тканей и органов полости рта, а также механических свойств самих кламмеров и способа их взаимодействи€.

–ассматрива€ различные разновидности кламмеров, можно отметить в них общие детали: плечо, тело, отросток кламмера и окклюзионна€ накладка. ¬ одних кламмерах перечисленные части могут быть представлены полностью, в других частично. ¬стречаютс€ более сложные кламмеры, в конструкцию которых введены дополнительные детали.

|

|

|

ѕлечом кламмера называетс€ его пружин€ща€ часть, охватывающа€ коронку зуба. ≈го положение определ€етс€ ана≠томической формой зуба. ¬ практической стоматологии прин€≠то делить поверхность коронки зуба на две части Ч окклюзион-ную и пришеечную. √раницей между ними служит экватор, т. е. лини€, проход€ща€ по наиболее выпуклой части зуба.

ѕри изготовлении плеча удерживающего кламмера нужно помнить о следующих требовани€х:

1) плечо должно охватывать зуб с губной или щечной сто≠роны, располага€сь непосредственно за линией наибольшей вы≠пуклости, т. е. между экватором и десной;

2) плечо кламмера, будь он круглым или плоским, должно касатьс€ поверхности зуба в максимальном количестве точек. ѕрилегание лишь в одной точке ведет к резкому повышению давлени€ при движении протеза и способствует развитию не≠кроза эмали;

3) плечо должно пружинить при смещении протеза. Ётим качеством обладают не все кламмеры: более эластичны про≠волочные и менее податливы литые кламмеры, хот€ последние тоже имеют достоинства. ¬ отличие от проволочных гнутых кламмеров они более точно повтор€ют рельеф зуба, а поэтому их вредное вли€ние на эмаль зуба сказываетс€ в меньшей сте≠пени;

плечо должно быть пассивным, т. е. не оказывать давле≠ни€ на охватываемый зуб, когда протез находитс€ в покое. ¬ противном случае возникает посто€нно действующий необыч≠ный раздражитель, который €вл€етс€ причиной функциональной перегрузки. јктивное давление кламмера, как отмечалось, может вызвать некроз эмали, если зуб не покрыт металлической коронкой. ѕоэтому важно, чтобы кламмеры делались из мате≠риала, обладающего хорошей упругостью, и сохран€ли эти качества при термической обработке;

5) плечо следует закруглить и отполировать: острые концы,, особенно у проволочных кламмеров, могут повредить слизистую оболочку губ и щек при введении и выведении протеза.

“елом кламмера называетс€ его неподвижна€ часть. ќно располагаетс€ над экватором опорного зуба, на его кон≠тактной стороне. ≈го не следует располагать ниже экватора, у шейки зуба, так как в этом случае кламмер преп€тствует нало<-жению протеза. Ќа передних зубах по эстетическим соображе≠ни€м от этого правила можно отступить, расположив тело кламмера ближе к десневому краю. “огда между ним и зубом должен создаватьс€ просвет, облегчающий наложение протеза.

ќтросток предназначен дл€ креплени€ кламмера в проте-зе. ≈го располагают вдоль беззубого альвеол€рного гребн€ под искусственными зубами. Ќе рекомендуетс€ располагать отрос≠ток на небной или €зычной стороне базиса, так как это часто приводит к перелому протеза. ќтростки могут снабжатьс€ мел≠копетлистыми сетками, а в дуговых протезах они спаиваютс€ о его каркасом.

ѕо функции различают удерживающие, опирающиес€ и опорно-удерживающие (комбинированные) кламмеры. ѕервые предназначены главным образом дл€ удержани€ протеза. –ас≠полага€сь ниже экватора на нижних и выше Ч на верхних зу≠бах, они скольз€т по поверхности зуба. ѕротез, укрепленный с их помощью, при вертикальном давлении движетс€ по направ≠лению к слизистой оболочке и погружаетс€ в нее. ƒавление при этом передаетс€ не на зуб, а на слизистую оболочку. ѕри боко≠вых сдвигах протеза удерживающие кламмеры включаютс€ в распределение жевательного давлени€, передава€ его на опор≠ные зубы под углом к корню, т. е. в направлении, которое всегда считалось маловыгодным дл€ пародонта.

|

|

|

ќпирающиес€ и комбинированные кламмеры, кроме плеча, имеют, как правило, окклюзионную накладку, расположенную на окклюзионной поверхности зуба. — ее помощью жеї вательное давление передаетс€ на опорный зуб по длине корн€, т.е. в наиболее выгодном дл€ периодонта направлении. омби≠нированные кламмеры представл€ют собой сочетание удержи≠вающих (чаще двуплечих) кламмеров с опирающимис€. Ѕлаго≠дар€ такому устройству они принимают участие в распределе≠нии как горизонтальных, так и вертикальных сил, выгодно отлича€сь тем самым от удерживающих кламмеров. ѕередава€-часть жевательных сил на опорные зубы, опирающиес€ и ком≠бинированные кламмеры разгружают слизистую оболочку от жевательного давлени€, которое дл€ нее не €вл€етс€ адекват≠ным. ”держивающие кламмеры изготовл€ют из металла (золо≠то, нержавеюща€ сталь, сплав золота с платиной) или пласт массы. ћеталлические кламмеры в свою очередь могут быть проволочными и ленточными. ≈сли их изготовл€ют ручным спо≠собом (путем выгибани€), их называют гнутыми, если их от≠ливают, то литыми.

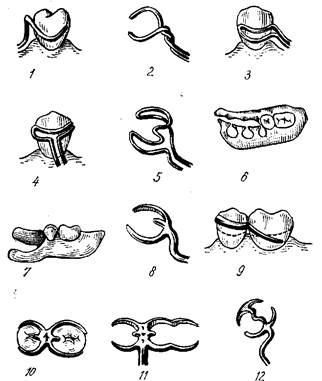

ѕредложено много видов удерживающих кламмеров. Ќаи≠более распространены проволочный одноплечий кламмер, про-.волочный петлевидный кламмер, аппроксимальный кламмер, ленточный одноплечий кламмер, двуплечий проволочный клам≠мер, удлиненный кламмер, дентоальвеол€рный и десневой кламмеры (рис. 92).

–ис. 92. –азличные виды удерживающих и опорно-удерживающ€х кламме≠ров.

1Ч проволочный одноплечий;

2 Ч проволочный двуплечий;

3, 4 Ч проволочный петлевид≠ный двуплечий;

5 Ч проволочный опорно-удерживающий;

6 Ч дентоальвеол€рный;

7 Чдес≠невой;

8 Ч опорно-удерживающий;

9 Ч опорно-удерживающий литой, продленный;

10 Ч кламмер Ѕонвнл€;

11Ч разновидность кламмера Ѕонвил€;

12 Ч кламмер –ейхельмана;.

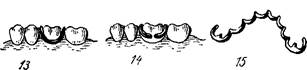

13, 14 Ч перекидные кламмеры;

15 Ч непрерывный кламмер, соединенный на концах с опорно-удерживающими.

”держивающие свойства металлического кламмера завис€т от мaтqpиaлa, из которого он сделан (золото, сталь), термиче≠ской обработки, профил€ поперечного сечени€ и длины плеча. Ћучшими пружин€щими свойствами обладают кламмеры из ■сплава золота с платиной. ѕовышение содержани€ платины в сплаве позвол€ет усилить эластические свойства кламмерной лроволоки.

ƒлина и диаметр поперечного сечени€ также вли€ют на эластичность кламмера. ƒлинное плечо более эластично, чем короткое. ѕри равном поперечном сечении эластичность клам≠мера на премол€ре и мол€ре будет различной. „тобы кламме≠ры на разных зубах обладали одинаковой эластичностью, сле≠дует примен€ть проволоку различного поперечного сечени€. ƒл€ кламмеров выпускаетс€ проволока диаметром от 0,6 до 1,5 мм. роме того, изготавливаетс€ проволока Ђз золотого сплава 750-й пробы, диаметр которой также различен.