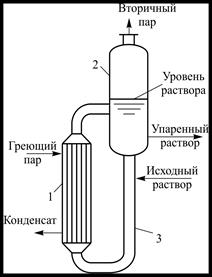

В настоящее время наибольшее распространение получили вертикальные трубчатые выпарные аппараты с паровым обогревом, схема устройств которых представлена на рис. 10.1.

Рисунок 10.1 –Схема устройства выпарного аппарата: 1 – греющая камера; 2 – сепаратор; 3 – циркуляционная труба

Рисунок 10.1 –Схема устройства выпарного аппарата: 1 – греющая камера; 2 – сепаратор; 3 – циркуляционная труба

|

В первоначальный момент аппарат заполнен холодным раствором до уровня, указанного на рис. 10.1. При подаче пара в греющую камеру 1 раствор, находящийся в трубках, начинает нагреваться. Поскольку плотность раствора с увеличением температуры уменьшается, возникает разность плотностей у раствора, который находится в трубках греющей камеры и циркуляционной трубе. Под действием этой разности плотностей раствор начинает двигаться по контуру: греющая камера 1 ® сепаратор 2 ® циркуляционная труба 3 в направлении, указанном стрелками. При движении увеличивается коэффициент теплоотдачи со стороны раствора, соответственно, увеличивается его температура, что приводит к дальнейшему возрастанию скорости потока, и так до начала кипения раствора. Начиная с момента вскипания раствора, скорость циркуляции резко возрастает, так как в трубках греющей камеры образуется паро -растворная эмульсия, плотность которой значительно меньше плотности раствора. Однако при увеличении скорости циркуляции возрастают гидравлические сопротивления, и в итоге при скорости движения порядка 1 ¸ 1,5 м/с наступает динамическое равновесие и скорость циркуляции стабилизируется.

Отделение пара от брызг раствора происходит в сепараторе выпарного аппарата 2. Очищенный вторичный пар удаляется из верхней части сепаратора, а выпаренный раствор удаляется через штуцер в нижней части аппарата. Для поддержания постоянного уровня раствора в аппарат постоянно подают исходный раствор.

Однокорпусные выпарные установки

Однокорпусная выпарная установка включает лишь один выпарной аппарат, в который поступает греющий пар и исходный раствор; в результате выпаривания получается концентрированный раствор и вторичный пар. В зависимости от организации процесса различают периодически и непрерывно действующие аппараты.

Выпарные аппараты непрерывного действия

Выпарным аппаратам напрерывного действия всегда отдается предпочтение, особенно для больших производительностей. В аппаратах этого типа наблюдается установившийся во времени процесс; греющий пар и исходный раствор поступают непрерывно; при этом удаляется постоянное количество концентрированного раствора, непрерывно отводится конденсат греющего пара и вторичный пар.

Материальный баланс

Материальный баланс выпарного аппарата может быть представлен следующими уравнениями:

; (10.3)

; (10.3)

; (10.4)

; (10.4)

, (10.5)

, (10.5)

где  – расход исходного и упаренного раствора, кг/с;

– расход исходного и упаренного раствора, кг/с;  – концентрация исходно и упаренного раствора, масс. доли;

– концентрация исходно и упаренного раствора, масс. доли;  – расход выпаренной воды.

– расход выпаренной воды.

При выпаривании водных растворов с выделением кристаллизующихся веществ:

, (10.6)

, (10.6)

где  – начальная и конечная концентрация выделяемой соли соответственно масс. доли.

– начальная и конечная концентрация выделяемой соли соответственно масс. доли.

Количество выделившейся соли определяют по уравнению

. (10.7)

. (10.7)

При выпаривании насыщенных бинарных солевых растворов с выделением твердой фазы уравнения материального баланса имеют вид:

; (10.8)

; (10.8)

, (10.9)

, (10.9)

где  – концентрация соли при температуре насыщения, масс. доли;

– концентрация соли при температуре насыщения, масс. доли;  – соотношение количеств твердой фазы и жидкой в выводимой суспензии.

– соотношение количеств твердой фазы и жидкой в выводимой суспензии.

Тепловой баланс

Тепловой баланс выпарного аппарата составляем на основании схемы его устройства (рис. 10.1):

| Приход тепла: | Расход тепла: | ||

| с исходным раствором, |  ; ;

| с упаренным раствором, |  ; ;

|

| с греющим паром, |  . .

| с вторичным паром, |  ; ;

|

| с конденсатом, |  ; ;

| ||

| теплота концентрирования, |  ; ;

| ||

| потери тепла, |  . .

|

Приравниваем приход и расход тепла:

, (10.10)

, (10.10)

где  – производительность по исходному и упаренному раствору соответственно, кг/с;

– производительность по исходному и упаренному раствору соответственно, кг/с;  – удельная теплоемкость исходного и упаренного раствора соответственно, Дж/(кг×К);

– удельная теплоемкость исходного и упаренного раствора соответственно, Дж/(кг×К);  – температура исходного раствора и температура кипения раствора, соответственно, °С;

– температура исходного раствора и температура кипения раствора, соответственно, °С;  – расход греющего пара и конденсата греющего пара, кг/с;

– расход греющего пара и конденсата греющего пара, кг/с;  – энтальпия греющего пара, Дж/кг;

– энтальпия греющего пара, Дж/кг;  – энтальпия конденсата греющего пара, Дж/кг;

– энтальпия конденсата греющего пара, Дж/кг;  – расход вторичного пара, кг/с;

– расход вторичного пара, кг/с;  – энтальпия вторичного пара, Дж/кг;

– энтальпия вторичного пара, Дж/кг;  – температура насыщения греющего пара, °С;

– температура насыщения греющего пара, °С;  – теплота концентрирования раствора;

– теплота концентрирования раствора;  – потери теплоты в окружающее пространство, Вт.

– потери теплоты в окружающее пространство, Вт.

Исходный раствор можно представить как смесь упаренного раствора и воды. Тогда тепловой баланс смешения при постоянной температуре кипения раствора имеет вид:

=

=  +

+  , (10.11)

, (10.11)

где  – удельная теплоемкость воды при температуре кипения, Дж/(кг×К).

– удельная теплоемкость воды при температуре кипения, Дж/(кг×К).

Из уравнения 10.11

=

=  –

–  . (10.12)

. (10.12)

Подставив значение  в уравнение (10.10), получим

в уравнение (10.10), получим

+

+  =

=  –

–  +

+  +

+

+

+  . (10.13)

. (10.13)

После элементарных преобразований тепловая нагрузка выпарного аппарата определяется из уравнения

(10.14)

(10.14)

Расход греющего пара определяют из уравнения 10.14

, (10.15)

, (10.15)

или

, (10.16)

, (10.16)

где  – удельная теплота конденсации греющего пара, Дж/кг.

– удельная теплота конденсации греющего пара, Дж/кг.

Первый член в числителе уравнений (10.15) и (10.16) выражает расход тепла на нагрев исходного раствора до температуры кипения, второй член – расход тепла на испарение воды из раствора.

В обобщенном виде уравнение (10.16):

. (10.17)

. (10.17)

Входящая в эти уравнения теплота концентрирования  отражает тепловой эффект концентрирования раствора. Она равна разности интегральных теплот растворения исходного и концентрированного растворов, взятой с обратным знаком (см. раздел 10.2.). Так как при концентрировании тепло может поглощаться или выделяться, то теплота концентрирования входит в уравнения тепловых балансов со знаком плюс или минус. Для многих минеральных солей величина теплоты концентрирования незначительна, и ею можно пренебречь.

отражает тепловой эффект концентрирования раствора. Она равна разности интегральных теплот растворения исходного и концентрированного растворов, взятой с обратным знаком (см. раздел 10.2.). Так как при концентрировании тепло может поглощаться или выделяться, то теплота концентрирования входит в уравнения тепловых балансов со знаком плюс или минус. Для многих минеральных солей величина теплоты концентрирования незначительна, и ею можно пренебречь.

Потери тепла в окружающее пространство  обычно задают в виде доли от тепловой нагрузки аппарата в размере

обычно задают в виде доли от тепловой нагрузки аппарата в размере  .

.

В случае подачи в выпарной аппарат влажного греющего пара уравнение (10.16) принимает следующий вид:

, (10.18)

, (10.18)

где  – влажность греющего пара, масс. доли.

– влажность греющего пара, масс. доли.

Из уравнения (10.17) можно определить теоретический расход греющего пара на испарение 1 кг воды. Если принять, что  =0 и

=0 и  = 0, а раствор поступает на выпаривание нагретым до температуры кипения, т. е.

= 0, а раствор поступает на выпаривание нагретым до температуры кипения, т. е.  = 0, то

= 0, то

. (10.19)

. (10.19)

Из выражения (10.19) следует, что в одиночном выпарном аппарате на выпаривание 1кг воды приближенно расходуется 1кг греющего пара. На практике, с учетом потерь теплоты и других составляющих, удельный расход греющего пара больше и составляет 1,1 – 1,25 кг/кг воды. При испарении других растворителей удельный расход греющего пара изменяется соответственно изменению удельной теплоты испарения конкретного растворителя.