Рассматривая процессы формирования национальных школ в 20-х - начале 30-х годов в ряде республик нашей страны, необходимо отметить и формирование в рамках общего новаторского направления новой русской архитектуры. Та роль, которую играли Москва и Ленинград в процессе становления советской архитектуры в масштабе всей страны, внешне как бы нивелировала национальные особенности новой архитектуры в этих творческих центрах. Установилась даже традиция рассматривать творчество русских архитекторов-новаторов как подчеркнуто интернациональное. Все это действительно так - рационализм и конструктивизм имели яркую интернациональную окраску. Но, зародившись в процессе развития русской архитектуры, они не могли не отразить на себе ее национальных особенностей.

Такие художники и архитекторы, которые стояли у истоков развития рационализма и конструктивизма, как В.Татлин, К. Малевич, А. Веснин, К. Мельников, И.Леонидов, отвергавшие эклектику и стилизаторство и выступавшие в своем творчестве как реформаторы художественной формы, в то же время любили древнерусское искусство, хорошо знали его и глубоко чувствовали его национальное своеобразие.

Так, например, подлинно современное и интернациональное творчество И.Леонидова в то же время было и глубоко национально. Современную архитектуру Леонидов как художник чувствовал национально. Ему нравились сказочность и яркость русской архитектуры и он широко использовал цвет для создания выразительного архитектурного образа. Создававшиеся И. Леонидовым объемные композиции близки традиционным приемам русской архитектуры.

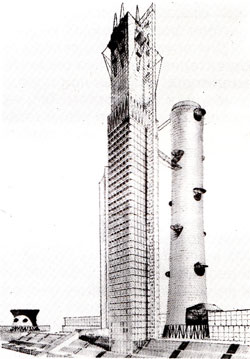

Принципиальный интерес представляет подход И. Леонидова к проектированию нового грандиозного здания Наркомтяжпрома (конкурс 1934 г.) на Красной площади в Москве в соседстве с историческими ансамблями. Предложенная им композиция в виде пучка башен на развитом стилобате имеет глубокую связь с принципами построения храма Василия Блаженного и комплекса колокольни Ивана Великого и звонницы. Архитектор развивает заложенные в этих памятниках композиционные принципы, но делает это с подлинно новаторским размахом, в новых формах и материалах, добиваясь обновленного единства ансамбля Красной площади и сохранения ее исторически сложившегося архитектурного образа без нарочитой стилизации.

Такое глубинное ощущение национального характерно и для творчества К. Мельникова, одного из самых изобретательных архитекторов XX в. Неожиданные композиции мельниковских сооружений свидетельствуют о неистощимой фантазии мастера. Но в сочности их форм, в сочетании различных элементов, в масштабном построении, в самом подходе к выявлению "духовного" начала архитектурного образа многое идет от традиций русской архитектуры.

И хотя К. Мельников, как и И. Леонидов, не использовал в своем творчестве форм прошлого - оба они создавали русский вариант новой архитектуры и внесли своими новаторскими поисками заметный вклад в формирование современной национальной школы русской архитектуры.

Как это ни парадоксально, но даже в таких чертах новаторских течений советской архитектуры 20-х годов, как отрицание традиции европеизм и противопоставление этического эстетическому, проявилась связь с глубинными пластами национального характера.

|

|

| И. Леонидов. Наркомтяжпром в Москве. Конкурсный проект. 1934. Эскиз фасада | И. Леонидов. Наркомтяжпром в Москве. Конкурсный проект. 1934. Эскиз фасада (сопоставление запроектированного здания с историческими постройками Кремля и Красной площади) |

|

|

| И. Леонидов. Наркомтяжпром в Москве. Конкурсный проект. 1934. Перспектива | И. Леонидов. Наркомтяжпром в Москве. Конкурсный проект. 1934. Рисунки (сопоставление запроектированного здания с историческими постройками Кремля и Красной площади) |

В своей знаменитой Пушкинской речи Достоевский говорил, что главной особенностью русского гения (в том числе и Пушкина) является "всемирность", способность чувствовать себя везде дома, приобщаться к внутренней, духовной жизни всех веков и народов. Впоследствии Достоевский говорил, что у него "две родины - Россия и Европа", что "Венеция. Рим, Париж, сокровища их наук и искусств, вся история их" иногда ему были "милей, чем Россия". И Достоевский и Пушкин, одни из самых глубоко национальных русских писателей, в то же время были и великими европейцами, русскими европейцами - восприимчивыми не только к национальной, но и ко всей европейской культуре.

Европеизм и "всемирность"(в глубоком значении этих слов) безусловно проявились в новаторских течениях советской архитектуры 20-х годов, что не только сделало их сторонников восприимчивыми к достижениям архитекторов других стран, но и превратило нашу архитектуру в один из влиятельных центров формирования новой архитектуры.

Для психического склада русского народа характерна известная расшатанность, большая амплитуда, которая при определенных условиях приводит к крайностям. Так, например, едва ли случайно, что не только термин нигилизм появился в России, но и само это направление впервые наиболее полно проявилось на русской почве и было отражено как общественное явление в романе Тургенева. И реально существовавший нигилист Писарев, и литературный персонаж Базаров - безусловно русские натуры. Нигилизм 60-х годов XIX в. имеет глубокие корни в русской культуре; и реформы Петра I (приучившие русских к радикальному отказу от традиций), и аскетизм народных религиозных сект (духоборы), и последующий лефовский нигилизм - все это проявление русского национального характера с его большой амплитудой страстей. Не случайно Мейерхольд намеревался пригласить на роль Базарова Маяковского, видя родство душ этих русских нигилистов двух веков.

Во всяком случае нигилизм и аскетизм конструктивизма и формально-эстетические крайности рационализма (АСНОВА) - это не только социально-этическое и художественное новаторство, но и глубоко русская черта, уходящая корнями в далекое прошлое.

Одной из характерных черт русской культуры и искусства было пристальное внимание к этическим проблемам. Русское искусство все как бы пронизано этикой, которая на шкале ценностей стояла явно выше эстетики. Это сказалось и в концепции нигилизма XIX в., и в творчестве передвижников, и в эстетике революционных демократов, и в концепциях конструктивизма и производственного искусства, которые были пронизаны этикой при нигилистическом отношении к эстетике. И что чрезвычайно важно отметить - рациональность этих новаторских течений 20-х годов была не прагматична, а этична. В этом, в частности, проявилась русская национальная особенность конструктивизма по сравнению, например, с западноевропейским функционализмом.