Тактовые черты я опять забыл, пусть тебе их проставит Хёй-зер. Мелодия восхитительна и благодаря своей гармонической простоте, как ни одна, соответствует тексту. Чудесны подъем на септиму от ми к ре и быстрое падение на нону от си к ля. О «Мизерере» Леонардо Лео я напишу Хёйзеру.

На днях я к вам направлю Адольфа Торстрика, моего хорошего приятеля, который будет там учиться; он веселый малый, либеральный и хорошо понимает по-гречески. Другие бременцы, которые приедут туда, немногого стоят. Я передам Торстрику письма для вас. Примите его хорошо, я хотел бы, чтобы он вам понравился. Фриц мне все еще не написал, ver-micul * собирался написать из Эльберфельда, но по лени этого не сделал, за что ты и задай ему головомойку. Если бы приехал Хёйзер, которому я не могу писать в Эльберфельд из опасения, что письмо его не застанет, то обнадежь его, что он скоро что-нибудь да получит.

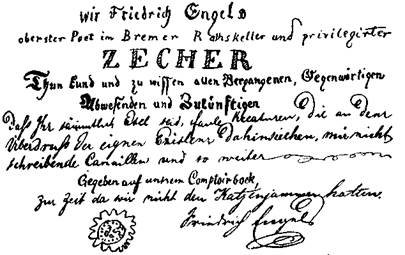

Твой

Фридрих Энгельс

Впервые опубликовано в виде отрывков Печатается по рукописи

в журнале «Die neue Rundschau», „,

10. Heft, Berlin, 1913 Перевод с немецкого

и полностью в книге: F. Engels. «Schriften der Frühzeit». Berlin, 1920

ВИЛЬГЕЛЬМУ ГРЕБЕРУ

В БЕРЛИН **

[Бремен], 20—21 октября [1839 г.]

20 октября. Г-ну Вильгельму Греберу. Я в совершенно сентиментальном настроении, дело скверное. Я остаюсь здесь, остаюсь без всякой компании. С Адольфом Торстриком, подателем сего, уезжает последний компанейский человек. О том, как я отпраздновал 18 октября, ты можешь прочесть в моей последней эпистоле Хёйзеру. Сегодня пирушка, завтра скучища, послезавтра уезжает Торстрик, в четверг возвращается названный в вышеупомянутой эпистоле студент, затем два веселых дня, а потом — одинокая, ужасная зима. Ни с кем из здешних нельзя пображничать, все они — филистеры, я сижу со своим запасом еще уцелевших в памяти студенческих песен,

Vermicul — по-латыни «червячок». Намек на Вурма: «Wurm» — по-немецки «червь». Рев.

На обороте письма надпись: Господину Вильгельму Греберу, Берлин, Mittellstraße, 3 этаж. Ред.

ФРИДРИХУ ГРЕБЕРУ, 29 ОКТЯБРЯ 1839 Г.

с задатками забулдыги-студиозуса, один в большой пустыне, без собутыльников, без любви, без веселья, один с табаком, пивом и двумя не способными к бражничанию знакомыми. Я готов запеть: «Вот деньжата, сын, возьми, не стесняйся, покути comme il faut *, чтоб было небу жарко, лучше нет отцу подарка» 262, — но кому мне передать свои деньжата? А потом, я не знаю как следует мотива. У меня осталась только одна надежда: встретить вас через год, когда я поеду домой, в Бармене, и если в тебя, Йонгхауса и Фрица еще не вселится окончательно поп, то кутнуть с вами там.

21-го. — Сегодня у меня был страшно тоскливый день. Я в конторе работал до полусмерти. Затем пошел в Певческую академию — огр'омное наслаждение. Надо подумать, что бы вам еще написать. Стихи — при первой оказии, у меня нет теперь времени переписать их. Даже в еде не было ничего особенного, все тоскливо. При этом так холодно, что в конторе нельзя выдержать. Но благодарение богу, есть надежда, что завтра протопят. От твоего брата Германа я вскоре, вероятно, получу письмо; он хочет прощупать мои теологические взгляды и сокрушить мои убеждения. Это все от скептицизма; тысяча крючков, с помощью которых ты держался за старое, соскакивают, зацепляются где-нибудь в другом месте, и тогда начинаются споры. Вурма пусть черт поберет, о парне ничего не слышно, он с каждым днем становится все большим канальей. Мне кажется, он кончит тем, что станет пить водку. Примите дружески Торстрика, пусть он расскажет вам обо мне, если это вас интересует, и предложите ему хорошее угощение.

Farewell **.

Твой

Фридрих Энгельс

Впервые опубликовано в книге: Печатается по рукописи

F. Engels, «Schriften der Frühzeit*. „ a

Berlin 1920 Перевод с немецкого

ФРИДРИХУ ГРЕБЕРУ

[Бремен], 29 октября [1839 г.]

Мой дорогой Фриц, я не такого образа мыслей, как пастор Штир. — 29 октября, после весело проведенных дней ярмарки и дней, потребовавших огромной тяжелой работы над корреспонденцией, отправленной с оказией в Берлин, равно как и после

* — как следует. Ред. *• — Прощай. Ред.

426 ФРИДРИХУ ГРЕБЕРУ, 29 ОКТЯБРЯ 1839 Г.

письма к В. Бланку, которому пришлось долго дожидаться его, я, наконец, могу по-дружески поспорить с тобой.

Свой очерк о вдохновении ты написал довольно поверхностно; ведь нельзя же понимать так буквально, когда ты пишешь: апостолы проповедовали евангелие в чистом виде, но после их смерти это прекратилось. Ты должен в таком случае причислить к апостолам и автора «Деяний апостолов» и «Послания к евреям» и доказать, что евангелия написаны действительно Матфеем, Марком, Лукой и Иоанном, между тем как о первых трех определенно можно утверждать обратное. Далее ты говоришь: я не думаю, чтобы в библии мы нашли другое вдохновение, чем у апостолов и пророков, когда они выступали и проповедовали народу. Хорошо, но не нужно ли опять-таки вдохновение и для правильного записывания этих проповедей? И если ты допускаешь, таким образом, что в библии есть не вдохновенные места, то где ты проведешь границу между ними? Возьми библию в руки и читай — ты не захочешь отказаться ни от одной строки, кроме тех мест, где встречаются действительные противоречия; но эти противоречия влекут за собой массу следствий; например, противоречие, что дети Израиля жили в Египте только в продолжение четырех поколений, между тем как Павел в послании к галатам (nisi erro *) говорит о 430 годах **, что признает противоречием даже мой пастор, который охотно оставил бы меня в неведении. Ты ведь не скажешь мне, что слова Павла не следует считать божественным вдохновением на том основании, что он упоминает об этом случайно и не пишет вовсе истории, — что это за откровение, в котором встречаются такие излишние, ненужные вещи. Но если допустить наличие противоречия, то, может быть, оба одинаково неправы, и вся ветхозаветная история является нам в каком-то двусмысленном свете, да и вообще, как признают все, за исключением пастора Тиле в Обернейланде у Бремена, библейская хронология безнадежно утратила все признаки вдохновения. История Ветхого завета приобретает благодаря этому еще более мифологический характер, и недалеко то время, когда это будет признано всеми церковными кафедрами. — Что касается того, что Иисус Навин остановил солнце, то самый сильный ваш аргумент заключается в том, что Иисус Навин, когда сказал это, еще не был вдохновлен, а впоследствии, когда он писал книгу, уже под влиянием вдохновения, он просто рассказывал о событиях. Теория искупления. — «Человек так пал, что сам по себе

• — если не ошибаюсь. Ред.

** Библия, новый завет. Послание к галатам апостола Павла, глава 3, стих 17. Ред.

ФРИДРИХУ ГРЕЕЕРУ, 29 ОКТЯБРЯ 183Й Г.

он не может сделать ничего хорошего». Дорогой Фриц, брось эту ультраортодоксальную и совсем не библейскую ерунду. Когда Берне, живший в Париже сам в обрез, раздавал весь гонорар за свои сочинения нуждающимся немцам — за что он даже и благодарности не получал, — то надо думать, что это было нечто хорошее? А Берне, право, не был «вторично рожденным». — Вам, к тому же, вовсе не нужен этот тезис, раз вы имеете теперь учение о первородном грехе. Христос его также не знает, как, впрочем, и многое другое из учения апостолов. — Учение о грехе я обдумал меньше всего, однако мне ясно, что греховность человечества неизбежна. Ортодоксия правильно усмотрела связь между грехом и земными бедствиями, болезнью и т. д., но она заблуждается, считая грех причиной этих бедствий, что верно лишь в отдельных случаях. Оба они, грех и бедствия, взаимно обусловливают друг друга и не могут существовать друг без друга. Но так как силы человека не божественны, неизбежно возникает возможность совершения греха; то, что он должен был совершиться в действительности, объясняется низкой ступенью развития первых людей, а что он с тех пор не прекращался, это опять-таки имеет свои психологические основания. Он и не может совершенно прекратиться на земле, ибо он вызывается всеми условиями земного существования, в противном случае бог должен был создать людей другими. Но поскольку он создал их такими, он никак не может требовать от них абсолютной безгрешности, а лишь борьбы с грехом; лишь поверхностная психология прежних веков могла умозаключить, что борьба эта должна внезапно прекратиться вместе со смертью, за которой наступает какое-то dolce far niente *. Ведь если допустить эти посылки, то морального совершенства можно будет добиться только вместе с совершенством всех прочих духовных сил, с растворением в мировой душе, и тут я прихожу к гегелевскому учению, на которое так яростно обрушился Лео. Впрочем, этот последний метафизический тезис представляет такое умозаключение, к которому я сам еще не знаю, как мне отнестись. — Далее, согласно этим предпосылкам, история Адама может быть только мифом, ибо Адам или должен быть равным богу, если он был создан таким безгрешным, или должен был грешить, если при создании он был одарен только человеческими способностями. — Такова моя теория греха, еще незрелая и неполная; к чему мне в таком случае еще искупление? — «Если бог хотел найти исход между карающей справедливостью и искупляющей любовью, то

— блаженное ничегонеделание. Рев.

ФРИДРИХУ ГРЁБЕРУ, 29 ОКТЯБРЯ 1839 Г.

в качестве единственного средства оставалось только заместительство». Теперь посмотрите-ка, что вы за люди. Нас вы упрекаете в том, что мы погружаем свой критический лот в глубины божественной мудрости, а сами вы здесь же ставите границы божественной мудрости. Лучше не мог бы себя изобличить даже г-н Филиппи. А если даже признать необходимость этого единственного средства, то разве заместительство перестает быть несправедливостью? Если бог действительно так строг по отношению к людям, то он должен быть так же строг здесь и не закрывать глаза. Продумай только отчетливо, определенно эту систему, и слабые места ее не ускользнут от тебя. — Затем следует очень пышное возражение против «заместительства в качестве единственного средства», а именно ты говоришь: «Человек не может быть посредником, если даже он был бы освобожден актом божественного всемогущества от всякого греха». Значит, все-таки имеется еще и другой путь? Да, если ортодоксия не имеет лучшего представителя в Берлине, чем профессор Филиппи, то, право, дела ее плохи. — Через все рассуждение молчаливо проходит принцип правомерности заместительства. Это — убийца, которого вы наняли для своих целей и который потом убивает вас самих. Вы, далее, вовсе не стараетесь по-настоящему доказать, что этот принцип не противоречит божественному правосудию, и — сознайтесь только честно — вы сами чувствуете, что вынуждены пользоваться этим доказательством против вашей собственной совести; поэтому вы увиливаете от принципа и молча признаете факт разумным, приукрасив его несколькими звонкими фразами о сострадающей любви и т. д. — «Триединство есть условие искупления». Это опять-таки наполовину правильное следствие вашей системы. Разумеется, две ипостаси следовало бы принять, но третью — лишь потому, что так принято традицией.

«Но, чтобы страдать и умереть, бог должен был стать человеком, ибо, не говоря уже о метафизической немыслимости того, чтобы предположить в боге, как таковом, способность к страданию, налицо была также обусловленная справедливостью этическая необходимость». — Но если вы согласны с немыслимостью того, чтобы бог мог страдать, то, значит, в Христе бог и не страдал, а только человек и — «человек не мог бы быть посредником». Ты еще настолько разумен, что не хватаешься здесь, подобно многим, за самый крайний вывод: «следовательно, бог должен был страдать» — и твердо отстаиваешь свое понимание. Также неясно, какое отношение это имеет к «обусловленной справедливостью этической необходимости». Раз принят принцип заместительства, то нет необ-

ФРИДРИХУ ГРЕБЕРУ, 29 ОКТЯБРЯ 1839 Г.

42а

ходимости, чтобы страдающий был именно человеком; если только он бог. Но бог не может страдать, ergo * — мы не сдвинулись с места. Такова ваша дедукция, на каждом шагу я должен делать вам новые уступки. Ничто не развивается целиком и полностью из предыдущего. Так, здесь я вынужден опять уступить тебе в том, что посредник должен был быть также человеком, а это вовсе не доказано; но если бы я не уступил в этом, то я не был бы в состоянии признать дальнейшее. «Но путем естественного размножения не могло совершиться очеловечение бога, ибо если бы даже бог соединился с существом, родившимся от родительской пары и освобожденным его всемогуществом от греха, то он соединился бы только с этим существом, а не с человеческой природой,... и лишь в теле девы Марии облекся он в человеческую природу; в его божестве заключалась сила, образующая личность». — Посмотри-ка, это — чистая софистика, к которой вас вынуждают прибегнуть нападки на необходимость сверхъестественного зачатия. Чтобы дать иное освещение вопросу, господин профессор подсовывает третье: личность. Но это не имеет никакого отношения к делу. Наоборот, связь с человеческой природой тем глубже, чем более человечна личность и чем более божествен оживляющий ее дух. Здесь кроется на заднем плане еще и второе недоразумение: вы смешиваете тело и личность; это становится еще яснее из следующих слов: «С другой стороны, бог не мог внедрить себя в человечество в таком совершенно обособленном виде, как первого Адама, ибо в этом случае он не оказался бы ни в какой связи с субстанцией нашей падшей природы». Следовательно, дело идет о субстанции, об осязаемом, о телесном? Но самое интересное — это то, что сильнейший довод в пользу сверхъестественного зачатия, догмат о безличности человеческой природы во Христе, предста-вляет собой только гностический вывод из сверхъестественного зачатия. (Гностический, разумеется, не в смысле отношения к известной секте, а в смысле yvuens** вообще.) Если во Христе бог не мог страдать, то тем менее мог страдать безличный человек, — и это выступает наружу сквозь все глубокомыслие. «Так Христос является нам без особых человеческих черт». Это совершенно необоснованное утверждение; у всех четырех евангелистов имеется определенная характеристика Иисуса, совпадающая в своих существенных чертах. Так, мы вправе утверждать, что апостол Иоанн по своему характеру был ближе всего к Христу, но если Христос не имел никаких

* — следовательно. Рев. •• — знания. Ред.

15 М. и Э., т. 41/

ФРИДРИХУ ГРЕВЕРУ, 20 ОКТЯБРЯ 1839 Г.

человеческих черт, то отсюда можно вывести, что Иоанн был выше всех; а это утверждение может оказаться рискованным.

Вот и ответ на твое рассуждение. Он мне не очень удался, у меня не было под руками записок, а только книги фактур и счетов. Поэтому прошу извинить за вкравшиеся кое-где неясности. — Твой брат не подает о себе вестей. — Du reste *, если вы признаете честность моего сомнения, то как вы объясняете такое явление? Ваша ортодоксальная психология не может не причислять меня к самым закоснелым, особенно теперь, когда я окончательно погиб. Я присягпул знамени Давида Фридриха Штрауса и являюсь первейшим мифологом; я уверяю тебя, что Штраус чудесный малый и гений, а остроумен оп, как никто. Он лишил ваши взгляды всякой почвы; их исторический фундамент безвозвратно погиб, а за ним последует и догматический. Штрауса совершенно невозможно опровергнуть, поэтому так бешено злы на него пиетисты; Хенгстепберг надрывается в «Kirchen-Zeitung», стараясь извлечь из его слов.ножные выводы и использовать их для злобных выпадов против его характера. Вот что мне так ненавистно в Хепгстенберге и его присных! Что им за дело до личности Штрауса; но они хотят во что бы то ни стало очернить его характер, чтобы люди боялись присоединиться к его взглядам. Это лучшее доказательство того, что они не могут его опровергнуть.

Но я уже достаточно занимался теологией и хочу теперь остановиться на других вопросах. Какие замечательные открытия сделал Германский союз " из «демагогии» и всех так называемых заговоров, видно из того, что история эта занимает целых 75** печатных страниц263. Я еще не видел книги, но читал извлечения из нее в газетах, которые мне показывают, какой гнусной ложью угощают наши проклятые власти немецкий народ. Германский союз утверждает с бесстыдной наглостью, что политические преступники были осуждены «законными судьями»; между тем всякий знает, что повсюду были учреждены специальные комиссии, особенно там, где существует гласный суд, а что происходило в них под покровом тайны, этого никто не знает, ибо обвиняемых заставили поклясться ничего не говорить о допросе. Таково действующее в Германии правосудие, и нам не на что, совершенно не на что жаловаться! — Недель шесть назад вышла превосходная книга: «Пруссия и пруссачество» Я. Венедея, Мангейм, 1839 2М, — в которой тщательно анализируются прусское законодательство, государ-

* — Впрочем. Ред. ** В рукописи ошибочно: 85. Рев.

ВИЛЬГЕЛЬМУ ГРЕВЕРУ, 13—20 НОЯБРЯ 1839 Г.

ственное управление, распределение налогов и т. д.; результаты совершенно очевидны: предоставление льгот денежной аристократии за счет бедняков, стремление к неизменному абсолютизму; средствами к этому являются: подавление политического образования, удержание в невежестве большинства народа, использование религии, блестящий внешний лоск, безграничное хвастовство, создание обманчивой видимости, будто власти покровительствуют образованию. Германский союз сейчас же распорядился о запрещении книги и о наложении ареста на не распроданные еще экземпляры ее; последнее — мера иллюзорная, ибо книготорговцев лишь спрашивают, имеются лхг у них экземпляры книги, на что, конечно, всякий толковый малый отвечает: нет. — Если ты можешь достать там эту книгу, то прочти ее, ибо это не родомонтады *, а доказательства, почерпнутые из прусского права )88. — Особенно хотелось бы, чтобы ты раздобыл бёрневского «Менцоля-францу-зоеда» 28. Это произведение, несомненно, лучшее, что есть в немецкой прозе, как по стилю, так и по сило и богатству мыслей; оно великолепно; кто не знает его,.тот не представляет себе, что за сила кроется в нашем языке **.

Впервые опубликовано в книге: Печатается по рукописи

У. Engels. «Schriften der Frühzeit». „

Berlin 1920 Перевод с немецкого

ВИЛЬГЕЛЬМУ ГРЕБЕРУ

В БЕРЛИН

[Бремен], 13—20 ноября 1839 г.

13 ноября 1839 г. Дражайший Гуилиельме, почему ты не пишешь? Все вы — из породы лентяев и лодырей. А я вот совсем другой! Я не только пишу вам больше, чем вы того заслуживаете, не только основательно знакомлюсь со всей мировой литературой, я втихомолку воздвигаю себе из новелл и стихов памятник славы, который, если только дыхание цензуры не превратит блистающей стали в отвратительную ржавчину, озарит своим ярким, юным блеском все немецкие государства, за исключением Австрии. В моей груди постоянное брожение и кипение, в моей порой нетрезвой голове непрерывное горение; я томлюсь в поисках великой мысли, которая очистит от мути

* — бахвальство; по имени гордого воина Родомонта в «Неистовом Роланде» Ариосто. Ред.

** Конца этого письма нет. Ред.

16*

432 ВИЛЬГЕЛЬМУ ГРЕБЕРУ, 13—20 НОЯБГЯ 1839 Г.

то, что бродит в моей душе, и превратит жар в яркое пламя. У меня теперь зарождается великолепнейший сюжет, по сравнению с которым все прежде написанное мной только ребячество. Я хочу показать в «новелле-сказке» или в чем-нибудь подобном современные чаяния, обнаружившиеся уже в средние века; я хочу вызвать к жизни духов, которые, будучи погребены под фундаментом церквей и подземных темниц, бились под твердой земной корой, страстно добиваясь освобождения. Я хочу попытаться решить хотя бы часть той задачи, которую поставил себе Гуцков: еще только предстоит написать подлинную вторую часть «Фауста», где Фауст уже не эгоист больше, а жертвует собой за человечество. Вот «Фауст», вот «Вечный жид», вот «Дикий охотник» — три типа предчувствуемой свободы духа, которые легко можно связать друг с другом и соединить с Яном Гусом. Какой здесь для меня поэтический фон, на котором самовольно распоряжаются эти три демона! Прежде начатая мною поэма о «Диком охотнике» растворилась в этом. — Эти три типа (человеки, почему вы не пишете? ведь уже 14 ноября) я обработаю совершенно своеобразно; особенного эффекта я жду от трактовки Агасфера и «Дикого охотника». Чтобы сделать вещь более поэтичной и значительной, я без труда могу вплести в нее другие элементы из немецких сказаний — что-нибудь уж попадется под руку. В то время, как новелла, над которой я теперь работаю, представляет скорее упражнение в стиле и в обрисовке характеров, новый замысел будет той настоящей вещью, посредством которой я надеюсь приобрести себе имя.

|

| Поэты мировой скорби |

15 ноября. И сегодня нет письма? Что мне с вами делать? Что мне думать о вас? Я вас не понимаю. 20 ноября. А если вы сегодня не напишете, то я вас мысленно кастрирую и заставлю вас ждать, как это делаете вы. Око за око, зуб за зуб, письмо за письмо. Но вы, лицемеры, говорите: не око за око, не зуб за зуб, не письмо за письмо, — и оставляете меня при своей проклятой христианской софистике. Нет, лучше хороший язычник, чем плохой христианин.

ВИЛЬГЕЛЬМУ ГРЕБЕРУ, 13—20 НОЯБРЯ 1839 Г.

Появился молодой еврей, Теодор Крейценах, пишущий отличные поэмы и еще лучшие стихи. Он написал комедию 68, в которой здорово высмеиваются В. Менцель и компания. Все теперь устремляются к новой школе, воздвигая дома, дворцы или хижины на фундаменте великих идей времени. Все остальное идет прахом, сентиментальные песенки затихают неуслышанными, и звонкий охотничий рог ждет охотника, который протрубит сигнал к охоте на тиранов; по верхушкам деревьев между тем проносится гроза божья, а молодежь Германии, потрясая мечами и подымая полные кубки, стоит в роще; на горах полыхают горящие замки, троны шатаются, алтари дрожат, и если воззовет господь в грозу и бурю: вперед, вперед, — то кто осмелится сопротивляться нам? *