¬ рамках теории социального научени€ предполагаетс€ детерми≠наци€ форм поведени€ в ситуаци€х де€тельности и жизнеде€тельно≠сти социальными и профессиональными нормами (поощрение Ч нака≠зание). ¬ыдел€етс€ три категории норм поведени€ в отношении про€в≠лени€ агрессии:

Ч ограничение форм поведени€, не допускающее каких-либо агрессивных про€влений по отношению к другим люд€м (жестка€ иерархическа€ субординаци€ социальных ролей в коллективе);

Ч социально неодобр€емые формы агрессивного поведени€ (дис≠куссии, споры, конфликты, открытые про€влени€ враждебности и т. п.);

Ч социально одобр€емые формы агрессивного поведени€ (дей≠стви€ в отдельных видах спорта, действи€ против правонарушителей, военные действи€).

¬ зарубежной и отечественной психологии спорта разработаны классификации видов спорта с учетом степени агрессивности, котора€ допустима или поощр€етс€ в рамках существующих правил соревно≠ваний по конкретному виду спорта. «арубежные спортивные психологи полагают, что с ее помощью можно четко опредедить Ђвиды стрессаї (точнее, психической напр€женности), характерные дл€ определенных видов спорта.

¬иды спорта, в которых спортсменам приходитс€ то про€вл€ть агрессивность, то сдерживать себ€ и ограничивать свои действи€, св€≠заны с большим психическим напр€жением. ќднако степень психиче≠ского напр€жени€ в агрессивном виде спорта зависит от целого р€да факторов, в том числе и от характера спортивной де€тельности, тре≠бующей про€влени€ известной степени агрессивности спортсменом, а также от внутренней потребности участника в агрессивных действи€х, его способности направл€ть и контролировать про€вление собственной

агрессивности, от уровн€ его спортивного мастерства. ќбобща€ рабо≠ты западных психологов спорта ( ретти, 1978; Ќайдиффер, 1979; и-nat, 1983), предложим следующую ранговую шкалу оценки агрессив≠ности в спорте.

агрессивности, от уровн€ его спортивного мастерства. ќбобща€ рабо≠ты западных психологов спорта ( ретти, 1978; Ќайдиффер, 1979; и-nat, 1983), предложим следующую ранговую шкалу оценки агрессив≠ности в спорте.

ѕоощрение непосредственной агрессивности. —уществуют ви≠ды спорта, в которых разрешаетс€ и поощр€етс€ про€вление непосред≠ственной физической агрессивности. ¬ таких видах спорта, как бокс, американский футбол, борьба, с одной стороны, правила соревнова≠ний обеспечивают безопасность участников, а с другой Ч поощр€ет≠с€ непосредственный физический контакт между спортсменами. ¬ этих видах спорта от участника требуетс€ про€вление агрессивности строго в рамках правил, котора€ допускаетс€ в чисто тактических цел€х. ¬ по≠следние годы мы познакомились с так называемыми бо€ми без правил, в, которых агресси€ по отношению к сопернику €вл€етс€ об€зательным условием и никак не ограничиваетс€. —пециалисты спорта хорошо по≠нимают, что это не спорт, а в чистом виде развлекательное шоу на осно≠ве спортивного единоборства, и там тоже существуют жесткие правила

дл€ участников.

ќграничение агрессивности. ¬ американском футболе и канад≠ском хоккее от участников требуетс€ жесткий физический контакт на грани нарушени€ правил. ¬ других видах спорта, где игроки могут про≠€вл€ть агрессивность, допускаемую правилами, значительно ограничи≠ваетс€ непосредственный контакт с соперником. таким видам спорта относ€тс€ европейский футбол, водное поло, баскетбол. »гроков спе≠циально учат вступать в единоборство, силовую борьбу, толкать про≠тивника и другими способами про€вл€ть агрессивность, но в пределах

|

|

|

правил.

освенна€ агрессивность по отношению к сопернику. —уще≠ствуют виды спорта, в которых спортсмен физически ощущает агрес≠сивность соперника, но она, как правило, косвенна€. “ак, гандболист сильным и точным броском может ударить м€чом своего соперника (или вратар€), волейболисты или теннисисты сильными ударами м€≠ча также могут причинить боль друг другу- –абота€ в сборной коман≠де –оссии по стендовой стрельбе, € не раз наблюдал, как стрелки вы≠брасывают стрел€ные гильзы в сторону соперника, который готовитс€

произвести выстрел.

јгрессивность, направленна€ только на объекты. ¬.класси≠фикации европейских психологов виды спорта, в которых агрессив≠ность направлена только на объекты, называютс€ Ђпараллельнымиї.

■ »грок в гольф может достаточно агрессивно ударить по м€чу, но его I соперники лишь наблюдают такое поведение, которое непосредственно

■ на них не направлено. ¬ легкой атлетике (прыжки, метание), т€желой

■ атлетике и вообще в индивидуальных видах спорта достаточно часто »аблюдаетс€, как спортсмен, настраива€сь на выполнение спортивного I упражнени€, Ђзаводитї себ€.

ќтсутствие непосредственной или косвенной агрессивно≠сти. ¬о многих видах спорта внешн€€ агрессивность по отношению к соперникам или объектам окружающей среды не наблюдаетс€. ќднако ■даже в таком эстетическом виде спорта, как фигурное катание, иногда 1 спортсмены про€вл€ют агрессивность в св€зи с монотонной и трудной [тренировочной работой. ѕро€вл€ть же агрессивность по отношению to соревновательной ситуации или соперникам у них нет возможности, иравилами это не предусматриваетс€.

¬ отдельных видах спорта можно наблюдать различные формы ■непосредственной и косвенной агрессивности. Ќапример, в американ≠ском футболе спортсмены могут про€вл€ть косвенную агрессивность, {направленную на объекты (удары ногами и броски), и непосредствен≠ную агрессивность по отношению к своему сопернику. ¬ футболе и хок≠кее имеютс€ одинаковые возможности дл€ про€влени€ как пр€мой, так и косвенной агрессивности. »гроки поочередно выполн€ют броски и ■гдары, а также вступают в непосредственный жесткий контакт и си-ыовое единоборство с соперником.

¬ отечественной психологии спорта существует классификаци€ вй-|<>в спорта по типу физического контакта, разработанна€ сотрудника≠ми кафедры психологии —анкт-ѕетербургской государственной акаде≠мии физической культуры и спорта им. ѕ. ‘. Ћесгафта (ѕсихологи€..., 11979; ƒжамгаров, 1982).

ѕервый вид физического контакта характерен дл€ р€да спортивных ■»гр (футбол, хоккей на льду, регби, гандбол, водное поло) и дл€ всех ■диноборств (бокс, борьба). Ётот контакт может быть определен как жесткий, так как правилами соревнований предусмотрено применение различных приемов силового воздействи€ на противника (блокировки, ■установки, оттеснени€ и т.д.), особенно в боксе, где главным оружием [ €вл€ютс€ удары.

¬торой вид физического контакта про€вл€етс€ в играх через сетку ■¬олейбол, теннис, бадминтон), но он не носит жесткого характера, так как реализуетс€ через м€ч, волан. ѕоэтому в таких видах спорта кон≠такт определ€етс€ просто как физический.

|

|

|

“ретий вид физического контакта соревнующихс€ спортсменов определ€етс€ как условный. “акой контакт характерен дл€ всех видов легкой атлетики, плавани€, гонок на лыжах, соревнований по конькам, по велосипедному спорту, гребле и др. ”словность заключаетс€ в том, что спортсмены соревнуютс€ одновременно или последовательно (на '"'параллельных дорожках, на одной лыжне, на одном треке и т.д.), они !| практически не могут, и это запрещаетс€ правилами, непосредственно воздействовать на соперника (мешать, задерживать и т. д.).

“аким образом, если социальное научение, действительно, имеет место, то можно предположить, что в более агрессивных видах спор≠та характер спортивной де€тельности должен накладывать отпечаток на личность спортсмена.

'■'" 3.3. ‘акторы, вли€ющие на про€влени€

'' агрессивного поведени€

”Ќ.

»сход€ из принципов системного анализа, методологического принципа психологической науки Ч внешнее преломл€етс€ через внут≠реннее Ч необходимо выделить группы внешних и внутренних факто≠ров. внешним факторам в спорте следует отнести правила вида спор≠та, допускающие или запрещающие жесткость по отношению к со≠пернику; установки и поведение тренера и спортивных функционеров; сложившиес€ нормы поведени€ в спортивном коллективе; агрессив≠ное или оскорбительное поведение соперника; действи€ судьи; пове≠дение болельщиков; средства массовой информации. внутренним Ч личностную предрасположенность (выраженность личностного свой≠ства агрессивности); личный опыт подобного поведени€, привод€щий к успеху; сложившеес€ отношение к конкретному сопернику; личност≠ные нормы спортивного поведени€; осознание агрессивного поведени€; психическое состо€ние. сожалению, с отечественными исследова≠ни€ми по этим вопросам мне не удалось познакомитьс€. »спользу€ возможности »нтернета, мы нашли р€д публикаций по исследованию агрессивного поведени€ спортсменов и болельщиков.

¬ целом, говор€ о современном спорте, следует констатировать, что сегодн€ в спорте чрезвычайно высока конкуренци€. Ёто св€зано с вы≠сокой технологичностью подготовки спортсменов. ¬ насто€щее врем€ в мировом спорте нет секретов от соперников в функциональной под≠готовке спортсменов. —порт стал чрезвычайно прибыльным бизнесом как дл€ предпринимателей в спорте, так и дл€ спортсменов. Ќапример, установление мирового рекорда в легкой атлетике оцениваетс€ в сто

| | |

^с€ч долларов, не говор€ о коммерческих стартах и гонорарах спортс-fHOB в р€де видов спорта. ѕоэтому конкуренци€ в спортивных батз-|€х ведетс€ на грани фола. ƒостаточно сказать об изменени€х в оте-ственном футболе. ¬се специалисты отмечают, что за последние го-j. когда футбол стал весьма прибыльным бизнесом, а у футболистов ^цественно возросли гонорары, да еще по€вились призовые за побе-| в матче, гол, победу в чемпионате, резко возросла жесткость, по-!… жестокость на футбольном поле! »з своего опыта знаю, что многие енеры в тренировочном процессе специально удел€ют врем€ прие-1м ведени€ спортивного единоборства, выход€щим за рамки правил, ричем таким образом, чтобы это было скрыто от судьи или выгл€-ло неумышленным. ќдин мой знакомый баскетболист, играющий в мпионате страны и имеющий медали призера чемпионатов —оюза и ксии, специализировалс€ именно на том, чтобы вывести конкретного рока команды соперников из себ€, спровоцировать его на нарушение |авил или даже на агрессию по отношению к себе и таким образом |ить с игрового настро€. ј сколько случаев известно, когда ведущему, ючевому игроку команды противника сознательно наноситс€ травма, обы вывести его из игры. —овременное спортивное единоборство от≠даетс€ жесткой конкуренцией, что само по себе оказываетс€ важным 1ктором агрессивного поведени€ по отношению к сопернику и к себе, сто выход€щего за рамки правил. Ќа про€вление агрессии в спорте большое вли€ние оказывают тре-р, его поведение, установка на соревнование. ѕутем исследовани€ —митом и ‘. —моллом (Smith, Small, 1997a, b) вы€влено, что в 30% учаев тренеры дают негативную оценку действи€м спортсменов как врем€ соревновани€, так и после. ≈сли спортсмен воспринимал это стремление тренера к победе, то така€ оценка оказывалась фак- ром, повышающим агрессивное поведение спортсмена. ¬ другом ис-едовании установлено, что формы и приемы поведени€ спортсме- в высокого класса вынуждены принимать спортсмены более низко-статуса, в противном случае им придетс€ уйти из команды (Isberg, Ѕольшое значение в про€влении агрессивного поведени€ имеет 1 тор общени€. —оциально-психологический климат в спортивном ллективе всегда рассматривалс€ как важнейший фактор спортивно-успеха. ѕроблема общени€ в спорте на прот€жении многих лет ис-едуетс€ ё. Ћ. ’аниным. ¬ спортивном общении он выдел€ет следу-цие категории: ориентировкаЧпланирование; поддержка или усиле-

|

|

|

ние уровн€ активности; оценка поведени€ и действий спортсменов; со≠

ние уровн€ активности; оценка поведени€ и действий спортсменов; со≠

общение текущей задачи; сообщение собственных действий и действий

по взаимодействию (’анин, 1980). ¬ дальнейшем были сформулирова≠

ны Ђкоммуникативные профилиї спортивной активности Ч командный

и индивидуальный. Ѕыло показано, что специфика вида спорта, уровень

спортивного мастерства, число спортсменов в команде вли€ют на фор≠

мирование коммуникативной модели поведени€. Ќа основе многолет≠

них исследований автором выделены главные причины конфликтности

и агрессивного поведени€ внутри команды: негативна€ оценка и агрес≠

сивное поведение лидеров по отношению к спортсменам более низкого

статуса; отсутствие поддержки неопытных и эмоционально нестабиль≠

ных спортсменов со стороны тренера и партнеров; недостаточное об≠

щение между игроками низшего и высшего статуса в команде (Emo≠

tions..., 2000).,,

Ћитературных данных о вли€нии поведени€ судей и болельщиков на поведение игроков мне не удалось обнаружить. ¬ футбольном сезоне чемпионата –оссийской ‘едерации 1999 года группой студентов спе^-циализации спортивной психологии проводилась регистраци€ техниче≠ских ошибок футболистов во врем€ матчей непосредственно на стади≠оне и по телетрансл€ции. “огда не ставилась задача выделени€ имен≠но агрессивных действий игроков. –абота€ же над насто€щей рукопи≠сью, € вернулс€ к протоколам наблюдений. ажда€ команда имеет свой стиль игры, в том числе про€вл€ющийс€ в поведении на поле по от≠ношению к игрокам другой команды и к судь€м. » все же оказалось, что главным фактором несогласи€ с действи€ми судьи в форме эмоцио≠нальных высказываний и жестов €вл€етс€ Ђфеномен своего пол€ї. —о≠отношение же случаев жесткой борьбы примерно одинаковое, но, как правило, принимающа€ команда задает тон жесткости, а Ђгостиї отве≠чают на подобные действи€.

¬ отношении вли€ни€ поведени€ болельщиков выскажу собствен≠ное мнение. ѕоддержка трибун оказывает мобилизующее воздействие на игроков своей команды и сдерживающее на противников. ¬опрос, что провоцирует болельщиков на агрессивное поведение, рассмотрен в

разделе 3.5.

ѕереход€ к внутренним факторам агрессивного поведени€ спортс≠менов, следует указать на специфичность спортивной де€тельности в конкретном виде спорта, котора€ заключаетс€ в правилах, сложивших≠с€ нормах поведени€ и традици€х этого вида спорта. ¬се это в сово≠купности формирует определенные навыки ведени€ спортивной борь-

I бы, одобр€емые и поддерживаемые социальным окружением Ч трене-I ром, спортивной общественностью и болельщиками.

√овор€ об агрессивности как личностном свойстве, исследователи I в первую очередь выдел€ют взаимодействие спортсмена с окружени-1 ем, став€ вопрос, что €вл€етс€ Ђспусковым крючкомї агрессивного по-I ведени€. ¬ качестве же Ђпредохранител€ї подобного поведени€ назы-I ваютс€ способность сопротивл€тьс€ агрессивному поведению, исход€-I щему из окружени€, и осознание собственного поведени€. ¬ р€де ис-I следований установлено, что спортсмены агрессивное поведение в це-

|

|

|

■ лом воспринимают как правомерные действи€. ќсознание же своего

■ агрессивного поведени€ у спортсмена по€вл€етс€ чаще только после

¬поединка (Isberg, 2000).

Х 3.4. ѕро€влени€ агр>ессии у спортсменов Ч женщин и мужчин

—разу отмечу, что применительно к спортивной де€тельности мне »удалось найти всего одну работу (Messner, Sabo, 1994), затрагиваю-¬шую данный вопрос. ¬ то же врем€ в западной психологии эта пробле≠ма достаточно полно освещена.

ѕриступа€ к рассмотрению проблемы вли€ни€ половых различий |на про€вление агрессии и агрессивности, необходимо отметить, что эти [€влени€ считаютс€ одними из самых значимых в определении поло-I ролевых стереотипов, так называемой маскулинностиЧфемининности. [¬о всем мире сложилс€ р€д стереотипов, касающихс€ женского и мужского поведени€. ¬ стандарты поведени€, обычно противопостав≠л€емые как мужские Ч женские, вход€т пон€ти€ ЂагрессивностьЧ |1иролюбиеї, ЂсдержанностьЧвспыльчивостьї и др. “радиционный сихоанализ признает, что мужска€ и женска€ модели диаметрально ротивоположны по своим качествам: дл€ типично мужского поведени€ арактерны активность, агрессивность, стремление к соревнованию; л€ типично женского Ч пассивность, нерешительность, зависимое сведение. ѕри характеристике стандартов образа мужественностиЧ сенственности отмечаетс€, что насколько идеал мужчины воспринима-тс€ как воинственна€ независимость, настолько идеал женщины озна-ает беспомощность, зависимость и отсутствие агрессивности. ѕроисхождение и удивительна€ стабильность данного стереотипа бусловлены исторически. »стори€ патриархата показывает, что муж-ка€ агрессивность ведет начало от воинской культуры. Ѕиологическа€

Х,:■ -J,-v.,_,.

Х,:■ -J,-v.,_,.

у€звимость женщин при рождении детей привела к тому, что мужчинам досталась роль воина. ћужчина вз€л на себ€ об€занность защищать женщин и детей с применением воинской силы. ћужчина стал обра≠щатьс€ с женщиной, как с собственностью, отсюда и стереотип зави≠симости (White, Kowaiski, 1994).

ќднако стереотипы мужской агрессивности и женского миролю≠би€ не €вл€ютс€ умозрительными. —уществует достаточно обширный эмпирический материал, подтверждающий практическое соответствие этих стереотипов реальности. “ак, обобщение американских и запад≠ноевропейских исследований половых особенностей позвол€ет заклю≠чить, что в целом мальчики агрессивнее девочек, а мужчины агрессив≠нее женщин. ѕро€вив агрессию, женщины, скорее, будут реагировать на нее чувством вины или страха, а мужчины €вл€ютс€ более конку≠рентными и напористыми, чем женщины.

ѕри изучении половых стереотипов у 30 наций обнаружено, что агресси€ €вл€етс€ одной из п€ти характерных черт, которые тради≠ционно ассоциируютс€ с мужчинами (нар€ду с господством, авто≠ритарностью, стремлением к достижению и выдержкой) (Williams et al., 1997). ѕредставители необихевиористского направлени€ заклю≠чают, что больша€ агрессивность мужчин по сравнению с женщина≠ми объ€сн€етс€ разными социально одобр€емыми модел€ми поведени€

(Bandyra, 1973).; 7

ƒл€ понимани€ особенностей про€влени€ агрессии у женщин пред≠ставл€етс€ интересным анализ экспериментальных данных по литера≠турным источникам, выполненный ». —. оном. √лавный вывод автора заключаетс€ в том, что картина не столь уж единообразна, как это мо≠жет показатьс€ на первый взгл€д. ћожно предположить, что женска€ агресси€ игнорировалась из-за исследовани€ только физических форм агрессии, т. е. больша€ часть женской агрессии не замечалась, а пото≠му и не называлась. ѕо этой причине женска€ физическа€ агресси€ ка≠жетс€ наиболее неожиданной, считаетс€ иррациональной и отрицаетс€ общеприн€тыми нормг.ми. ќтмечаетс€ полова€ специфика про€влени€ агрессии Ч дл€ мужчин больше характерна €вна€ агресси€, а у женщин чаще встречаетс€ скрыта€ враждебность ( он, 1981; 1988).

¬ упом€нутой в начале данного раздела работе ћ. ћесснера и ƒ. —або (Messner, Sabo, 1994) рассматриваетс€ формирование агрес≠сивности и насили€ как черты личности в спорте. √лавный вывод авто≠ров: зан€тие спортом формирует агрессивность у спортсменов. ѕричи≠на зан€ти€ спортом у юношей Ч это стремление приобрести мужские

| I |

качества, в том числе агрессивность как напористость в достижении цели в спортивной де€тельности, победы над соперником. ” девушек на начальном этапе зан€ти€ спортом преобладает желание физическо≠го совершенства, но оказываетс€, дл€ этого необходимо много трудить≠с€, преодолева€ усталость. Ќеудовлетворенность собой, превосходство других, чувство зависти порождают раздражение и стремление к сопер≠ничеству. “ак формируетс€ скрыта€ агрессивность, котора€ в первую очередь про€вл€етс€ в раздражительности, вспыльчивости, обидчиво≠сти. ”спех в зан€ти€х спортом девушки начинают видеть в приобрете≠нии мужских черт характера. јвторы говор€т о маскулинизации жен≠щин средствами спорта. »х заключение Ч спорт должен стать уделом мужчин Ч представл€етс€ достаточно неожиданным. јнализиру€ литературу по данной проблеме, € обратил внимание на ta, что специалисты став€т вопрос, следует ли говорить об Ђопасности ■феминизации мужчинї и об Ђугрозе маскулинизации женщинї. ѕричи≠ны этого €влени€ вид€тс€ в воспитании детей. ¬ воспитании мальчиков мто запрет на негативные про€влени€ маскулинности (курение, драч≠ливость) в сочетании с отрицательным отношением к различным фор-I мам про€влени€ агрессии. ¬ воспитании девочек в современном мире важную роль играет направленность на мужские приоритеты Ч уче-¬у, карьеру, финансовую самосто€тельность. „тобы добитьс€ успеха, ■кенщина должна быть активной, уверенной, самосто€тельной. ѕро≠исходит ломка традиционной системы половых ролей и соответствую≠щих ей культурных стереотипов ( аган, 1984; 1989; јлешина, ¬олович, ■991).

|

|

|

¬ р€де исследований установлено, что индивиды, обладающие толь≠ко маскулинными или только фемининными чертами, характеризуютс€ Iћеньшей приспособленностью к жизни, чем андрогины, т. е. люди, со-гающие в себе черты того и другого пола. јндрогины психологически чше адаптированы к жизни, имеют больший позеденческий реперту-и активнее в социальной жизни ( он, 1988; Williams et al., 1997). [итаетс€ даже, что свобода от половых ролей Ч это вопрос психоло-4еского здоровь€, выживани€ и развити€ (Goldberg et al., 1983). √лавный вывод, который можно сделать из представленного обзо-по проблеме половых особенностей про€влени€ агрессии, это то, что сесси€ и агрессивность €вл€ютс€ особенност€ми психики мужчин и:нщин. —овременные тенденции развити€ человеческого общества не осто измен€ют привычные представлени€ о половых рол€х мужчин и:нщин. —оциальные и культурные роли представителей разных полов

сближаютс€. ѕоскольку это не €вл€етс€ непосредственно предметом насто€щего исследовани€, отмечу только один факт Ч неизбежно при≠обретение женщинами мужских черт, а значит, и формирование у них мужских стереотипов про€влени€ агрессии. ¬озможно, в этом заклю≠чаетс€ одна из причин того, что в последние дес€тилети€ женщины все больше осваивают Ђчисто мужскиеї виды спорта.

сближаютс€. ѕоскольку это не €вл€етс€ непосредственно предметом насто€щего исследовани€, отмечу только один факт Ч неизбежно при≠обретение женщинами мужских черт, а значит, и формирование у них мужских стереотипов про€влени€ агрессии. ¬озможно, в этом заклю≠чаетс€ одна из причин того, что в последние дес€тилети€ женщины все больше осваивают Ђчисто мужскиеї виды спорта.

3.5. ¬ли€ние спортивных зрелищ на агрессивность болельщиков

ќбратимс€ к проблеме психологии болельщиков. ¬ последние годы в средствах массовой информации число публикаций на тему агрессив≠ного поведени€ футбольных болельщиков возрастает в геометрической прогрессии. ѕрактически все аналитические материалы в —ћ» по это≠му поводу начинаютс€ с упоминани€ событий перед финальным матчем кубка ”≈‘ј в 1985 году между командами ЂЋиверпульї и Ђёвентусї, когда болельщики последней под агрессивным напором англичан в па≠нике бросились с трибун, что привело к обвалу стены и гибели 39 чело≠век. —егодн€ в каждом отчете о футбольных матчах чемпионата –оссии содержитс€ информаци€ о поведении болельщиков и числе предста≠вителей ћ¬ƒ, обеспечивающих пор€док во врем€ матчей. ѕоведение болельщиков становитс€ не просто фактом нарушени€ общественного пор€дка, а приобретает статус социальной проблемы, т. е. объективно существующего социального €влени€ жизни современного общества. ”частву€ в р€де дискуссий по этим вопросам, € убедилс€, что общее мнение специалистов, имеющих отношение к проведению футбольных матчей, сводитс€ к одному Ч ужесточению контрол€ за поведением бо≠лельщиков и жесткому пресечению нарушени€ прин€тых нбрм пове≠дени€ во врем€ футбольных матчей. » никто не задаетс€ вопросом о необходимости установлени€ причин агрессивного поведени€ болель≠щиков. ќчевидно, что причины агрессивного поведени€ кроютс€ как в психологических факторах внешней среды, так и в собственно пси≠хологии людей, регул€рно посещающих спортивные шоу. Ќаши пред≠ложени€ весной 2000, а затем 2001 года руководству клуба Ђ«енитї и дирекции стадиона Ђѕетровскийї не вызвали желани€ профинансиро≠вать исследование психологических факторов агрессивного поведени€ болельщиков Ч финансов не хватает на обеспечение пор€дка на стади≠оне и ремонт трибун после матча.

≈сли обобщить литературные данные по проблеме агрессивного по≠ведени€ зрителей, то прослеживаютс€ две позиции. огда люди наблю-

I дают за эмоциональными и особенно за агрессивными действи€ми дру-|гих, они могут представить себ€ на месте исполнителей и тем самым

| | |

ать выход своим эмоци€м, своим агрессивным импульсам. —оглас-о противоположной позиции, человек, наблюдающий за агрессивными ействи€ми, и сам становитс€ более агрессивным. ¬место того чтобы Ёть разумную разр€дку эмоци€м, подобное наблюдение способствует овышению уже существующей агрессивности. “ак, изучение вли€ни€ профессиональных баскетбольных матчей и хваток борцов на агрессивные тенденции зрителей показало, что во-реки ожидани€м зрители, наблюдавшие борьбу, про€вл€ли гораздо |еньшую импульсивную агрессию после матча, чем до него. ¬ дру-(>м исследовании пришли к выводу, что у зрителей,.,наблюдавших стречи по футболу и баскетболу, агресси€ усилилась (Messner, Sabo, ¬ качестве основных причин того или другого про€влени€ агрессии рител€ми рассматриваютс€ провоцируема€ спортсменами враждеб-рсть, деиндивидуализаци€ (растормаживание форм поведени€) и уро-^нь физиологического возбуждени€ (Ѕэрон, –ичарсон, 1998). ћож-|d предположить, что в тех случа€х когда зрители выплескивают свои ^оции во врем€ спортивных зрелищ, агресси€ снижаетс€ после со-рвнований. ¬ тех же случа€х когда результат соревнований вызыва-^ сильные эмоциональные переживани€ у достаточно большого чис-л зрителей, агрессивность поведени€ может повышатьс€. Ќаблюдени€ оказывают, что индивидуальные виды спорта (художественна€ и спор≠тивна€ гимнастика, легка€ атлетика, плавание и др.) не сопровождают≠с€ агрессивным поведением зрителей. ¬иды спорта, заключающиес€ в »ндивидуальном единоборстве соперников, также не вызывают агрес-ни у болельщиков. Ѕолее часто и в €вной форме агрессивное поведе≠ние наблюдаетс€ у болельщиков командных видов спорта.

Ѕытует мнение, что фанатичные болельщики отличаютс€ более вы≠соким уровнем активации и агрессивностью. ¬ исследовании психо≠физиологических реакций спортивных зрителей показана положитель≠на€ св€зь „—— и медленных кортикальных потенциалов с выраженно≠стью спортивного фанатизма (Hillman et al., 2000). ¬ другом исследо-ннии психофизиологических реакций спортивных фанатов 40 участ-■икам (18Ч49 лет), приверженцам конкретных видов спорта, предъ-№вл€лись фотографии, относ€щиес€ к виду спорта команды, за кото≠рую болели испытуемые, и не относ€щиес€ к этому виду спорта. »м ■редлагалось описать свои ощущени€ в отношении предъ€вленных фо-

то

то

...графий. ‘анаты отметили картинки с видом' спорта своей коман≠ды как более при€тные и возбуждающие по сравнению с картинка≠ми, где запечатлены другие виды спорта. ќдновременно при просмотре картинок с изображением вида спорта, соответствующего виду спорта их команды, у испытуемых отмечались вздрагивание, снижение элек≠трического сопротивлени€ кожи, учащение сердечного ритма, увели≠чение медленных кортикальных потенциалов. ¬ то же врем€ эти по≠казатели не отличались от показателей, фиксируемых при просмот ре картинок с изображением других видов спорта. ¬ работе делаютс€ выводы: первый Ч вид спорта, отвечающий спортивным пристрасти€м, вызывает мотивированное концентрирование внимани€; второй Ч пси≠хофизиологические показатели могут использоватьс€ дл€ идентифи≠кации фанатизма, регистрации положительных и отрицательных эмо≠ций.

√руппой сотрудников под руководством ƒ. ¬анна выполнен цикл ис≠следований по проблемам спортивного фанатизма. ¬ одной из работ (Warm et al., 1999b) провер€лась гипотеза о взаимосв€зи между соб≠ственной идентификацией людей со спортивными фанатами и особен≠ност€ми агрессии. ”частники (70 человек в возрасте 18Ч50 лет) запол≠н€ли опросник дл€ оценки спортивного фанатизма и опросник ЅассаЧ ƒарки дл€ оценки особенностей агрессии. «начимой взаимосв€зи меж- | ду фанатизмом и агрессивностью не обнаружилось. ¬ то же врем€ зрители с сильной психологической зависимостью от своей комайды отличаютс€ склонностью объ€сн€ть успех этой команды внутренни≠ми причинами (отлична€ игра команды), а неуспех Ч внешними при≠чинами (предвз€тое судейство, грубость соперника, поведение болель≠щиков другой команды), которые и оказываютс€ толчком к агрессив≠ному поведению (Wann et al., 2000a). Ётой же группой авторов ис≠следовались враждебность и инструментальна€ вербальна€ агресси€ спортивных зрителей (Wann et al., 1999a). Ѕыла выдвинута гипоте≠за о том, что фанатов с сильной идентификацией будет отмечать бо≠лее высокий уровень враждебности и инструментальной агрессии по сравнению с фанатами со слабой идентификацией. ѕеред тем как по≠сетить.игру мужской баскетбольной команды колледжа, 196 студен≠тов (средний возраст 21 год) заполн€ли бланк методики дл€ оцен≠ки командной идентификации. ѕосле игры их просили отметить сте≠пень агрессии, с которой они вели себ€ по отношению к официаль≠ным лицам противоположной стороны с точки зрени€ враждебности и инструментальной агрессии. ¬ыдвинута€ гипотеза с высокой сте-

■енью достоверности подтвердилась. “акже установлено, что семей≠ные люди менее агрессивно реагируют на жесткие ситуации спортив≠ного единоборства по сравнению с холостыми и незамужними (Wann let al., 1998). ¬ другом исследовании провер€лась гипотеза о том, что ■уществует положительна€ взаимосв€зь между идентификацией фа-»ата со спортивной командой и желанием нанести анонимно травму игроку или тренеру противоположной команды (Wann et al., 1999c). »л€ проверки данной гипотезы были опрошены 88 человек с целью ”ценить их желание анонимно нанести травму незнакомому человеку,

»звестному игроку или тренеру противоположной команды. ѕолучен≠ие данные подтвердили выдвинутую гипотезу и не вы€вили значи≠мой взаимосв€зи между идентификацией с командой и желанием на-■всти травму незнакомому человеку. јвторы делают заключение, что

|їанаты с сильной идентификацией Ђпо агрессивности не отличаютс€

| ї |

нефанатов, они были более агрессивными только тогда,' когда в честве мишени выступал игрок или тренер противоположной ко-нды. »нтересный метод диагностики степени спортивного фанатизма »редложен в работе по исследованию уровн€ идентификации с коман-1рй и самооценки спортивных болельщиков (Warm et al., 2000b). —ту-■рнтам колледжа (73 человека в возрасте 18Ч40 лет) предлагалось про-Ћтать описание студента, который был представлен как €рый фанат —оперничающей команды, и просили их дать собственную характери≠стику этому студенту. «атем испытуемые заполн€ли опросник их иден-мфикации со спортивной командой и опросник самооценки. ƒл€ обра≠ботки результатов использовалс€ регрессионный анализ, который по-Ќвзал, что уровень идентификации тесно св€зан с упоминанием в соб-

| | |

„твенном описании своего фанатства. —реди же тех, кто упоминал свое №анатство, уровень самооценки оказалс€ тем выше, чем-раньше они ƒоминали эту особенность. ѕроведено исследование взаимосв€зи особенностей гнева, половой принадлежности и удовольстви€ от телевизионного просмотра спор≠тивного насили€ в играх Ќациональной лиги американского футбола. ¬ Ёксперименте испытуемые (мужчины и женщины) заполн€ли несколь-k опросников, включа€ опросник дл€ оценки уровн€ удовольстви€ vr просмотра видеозаписей игр, различающихс€ по степени грубости [низка€, средн€€, высока€). ¬ результате обнаружилось, что мужчины ролучали большее удовольствие как от игр в целом, так и от ситуаций ^рубой игры по сравнению с женщинами. ќценка собственного фут-75

больного фанатизма также позитивно св€зана с уровнем получаемого удовольстви€ от игр ¬ целом. ¬ отношении всей выборки было уста≠новлено, что уровень удовольстви€ возрастал в зависимости от уровн€

грубости игры.

ѕо результатам исследовани€ половых различий в поведении спор≠тивных болельщиков и причин, по которым люди станов€тс€ спортив≠ными {fcaHaTaMto^Diets-Uhleret al., 2000), определ€лись сходство и раз≠личи€ между мужчинами и женщинами (студентами колледжа) в отно≠шении их спортивного фанатства и поведени€ как спортивных фана≠тов. ”частникам предлагалось заполнить опросник, направленный на вы€снение того, считают ли они себ€ спортивными фанатами, а также указать причины, по которым они себ€ считают таковыми. ¬ соответ≠ствии с полученными результатами равное число мужчин и женщин считают себ€ спортивными фанатами. ∆енщины с большей веро€тно≠стью считали себ€ фанатами потому, что посещали и смотрели спор≠тивные событи€ с друзь€ми и семьей, а мужчины Ч потому, что —ами занимались спортом и хотели вновь ощутить эмоции, переживаемые в

спорте.

ѕредставленный в этом разделе материал нельз€ как-либо систе≠матизировать. ћожно лишь констатировать, что имеютс€ разрознен≠ные эмпирические факты и требуютс€ комплексные исследовани€ воз≠действи€ спортивных зрелищна агрессивность зрителей.

3.6. »сследование агрессивности футбольных болельщиков

Ќа специализации спортивной психологии факультета психологии —ѕб√” уже несколько лет ведутс€ исследовани€ по психологии фут≠больного болельщика., затрагивающие теоретические, методические и экспериментальные аспекты данной проблемы.

оротко остановлюсь на теоретическом вопросе Ч кто такие спор≠тивные болельщики с точки зрени€ социальной психологии? ¬ обще≠стве распространено мнение, что футбольные болельщики, особенно футбольные фанаты, это агрессивна€ толпа.

. ¬ социальной психологии выдел€ютс€ две общности людей: возни≠кающие случайно, стихийно или не случайно, но существующие кратко≠временно, к которым относ€тс€ толпа, публика, аудитори€, и общности людей, сложившиес€ з ходе исторического развити€ общества, зани≠мающие определенное место в системе общественных отношений каж-

■дого конкретного типа общества и поэтому устойчивые в своем долго-I временном существовании (јндреева, 1980). Ѕезусловно, болельщиков I следует отнести к первой общностей людей.

ратковременно существующие общности подраздел€ютс€ на ор-■ ганизованные и неорганизованные ( узьмин, —еменов, 1975). ¬ этом

| | |

*©тношении интересной представл€етс€ позици€ ј. ѕ. Ќазарет€на. ¬ре≠менное скопление людей, не объединенных общностью целей и еди≠ной организационно-ролевой структурой, но св€занных между собой рбщим центром внимани€ и эмоциональным состо€нием, определ€етс€ ак толпа. ¬ то же врем€ если люди собираютс€ по поводу заранее объ≠€вленного событи€: боксерские или футбольные матчи, митинги, кон≠верты рок-групп и т.п., то они называютс€ конвенциональной толпой |от англ. convention Ч условность). ¬ таких скоплени€х людей преоб≠ладает более направленный интерес, и до определенного момента люди рледуют установленным условност€м Ч правилам поведени€ (Ќазаре-Ќа стадионе во врем€ футбольного матча болельщики совместно ререживают за игру своей команды, заражаютс€ общим эмоциональ≠ным настроением. —тираютс€ индивидуальные различи€, ситуативно №нижаетс€ роль личностного опыта, индивидуальной и ролевой иденти≠фикации и ответственности, здравого смысла. ≈сли эмоции выход€тйз-■од контрол€, организованна€ общность людей превращаетс€ в неор≠ганизованную. ≈ще в 1895 году √. Ћебон писал, что в неорганизованной массе людей по€вл€ютс€ новые психологические черты. —амо чувство ѕринадлежности к массе дает человеку ощущение силы и правоты. ”ве≠ренность в безнаказанности и сознание значительного могущества поз≠вол€ют про€вл€ть чувства и совершать поступки, которые невозможны н€ отдельного человека. ¬ массе бессознательное выступает на пер- ¬ый план и вследствие рассе€ни€ ответственности и Ђпробуждени€ї инстинктов, человек в массе в большей степени подвержен импульсив≠ным поступкам, часто жестоким и агрессивным, которые оцениваютс€ ■м не так строго, как человеком вне массы (Ћебон, 1998).

—овременный исследователь психологии больших масс людей |—.ћосковичи считает, что благодар€ внушению и (или) вли€нию уро≠вень поведени€ человеческой общности опускаетс€ до низшего уровн€ ƒоведени€ ее членов. аждый человек в отдельности разумен, будучи ■ евместе с остальными, во врем€ митинга или любого другого скопле≠ни€ большого количества людей, даже в кругу друзей, готов на самые ■неверо€тные сумасбродства (ћосковичи, 1998).

ѕодтверждение мнений признанных специалистов можно получить, наблюда€ за поведением болельщиков и особенно фанатов во врем€ и после футбольных матчей. „еловека увлекает цар€щий вокруг него хаос, что в свою очередь нередко ведет к нарушению общественного пор€дка и к массовым беспор€дкам. Ќаход€сь под вли€нием окружа≠ющих, когда почти все вокруг демонстративно готовы к применению насили€, человек в большинстве случаев не способен адекватно мыс≠лить, подчин€€сь целиком и полностью единому порыву. ќказавшись же в одиночестве, такие болельщики тер€ют боевой настрой, посколь≠ку без групповой поддержки, когда нет ощущени€ единого порыва, вс€ их агрессивна€ направленность исчезает.

јгрессивное поведение футбольных болельщиков и фанатов в большинстве случаев св€зываетс€ с так называемым фактором толпы. ‘утбол Ч это командна€ игра. Ќа одном поле в открытом соперниче≠стве встречаютс€ две команды. аждый болельщик, ид€ на матч, зна≠ет, за какую команду он будет болеть. —опереживание происход€щему на поле легко и естественно объедин€ет болельщиков в группы Ђмыї и Ђониї. Ќа трибунах также происходит противосто€ние двух Ђкомандї, которое на фоне эмоционального возбуждени€ порождает всеобщие ненависть и агрессию по отношению к судье, игрокам противника и их

болельщикам.

“акже следует указать, что в среде футбольных фанатов культи≠вируетс€ враждебность по отношению к Ђпротивникамї, готовность к применению насили€. ѕосто€нное психологическое давление, оказы≠ваемое членами группы друг на друга, определ€ет внутреннюю психо≠логическую готовность каждого к про€влению агрессии в ответ даже на незначительные внешние раздражители. Ѕолее того, когда группа людей, сплоченна€ внутригрупповым пристрастием, находитс€ в окру≠жении лиц другой группы, ее сплоченность и противосто€ние еще более усиливаютс€. ¬идимо, поэтому футбольные фанаты так остро чувству≠ют свое отличие от болельщиков своего же клуба и фанатов других клу≠бов.

“аким образом, футбольных болельщиков следует отнести к кон≠венциональной толпе, в которой, как уже было сказано, люди ведут себ€ до некоторого момента (точнее, до определенного уровн€ эмо≠ционального возбуждени€) по прин€тым правилам. ƒальнейшее по≠ведение болельщиков должно развиватьс€ по Ђзаконам толпыї. ќд≠нако знакомство с движением фанатов позвол€ет со всей очевидно≠стью заключить, что отнесение их к неорганизованной толпе €вно оши-

бочно. ‘утбольные фанаты представл€ют собой хорошо организован≠ные группы активных болельщиков, которые имеют достаточно четкую организационно-ролевую структуру, со своими лидерами. ¬ы€снение отношений между группами фанатов, погромы на стадионах и вне их Ч это четко сформулированна€ цель группового поведени€. »менно эта группа болельщиков оказываетс€ главным дестабилизирующим фак≠тором.

ѕоскольку движение фанатов в –оссии приобретает черты моло≠дежного социального €влени€, еще предстоит изучить психологию как самих фанатов, так и фанатского движени€.

—тудентами специализации спортивной психологии проведено пи≠лотажное исследование, в котором 41 испытуемый (возраст 17Ч20 лет) должен был продолжить следующие предложени€:

1. Ђќгромное количество болельщиков футбол привлекает тем,

что...ї;

2. ЂЅолельщик во врем€ футбольного матча имеет ¬ќ«ћќ∆≠

Ќќ—“№...ї;

3. Ђ случа€м агрессивного поведени€ во врем€ матча привод€т

'следующие причины...ї.

. ¬ результате контент-анализа было выделено более 20 ва,?иантов ответов на каждый вопрос. ѕриведу основные блоки ответов.

1 -й вопрос:

Ч Ђчувство общностиї: возможность объединени€,общени€ с себе подобными, принадлежность к болельщикам одной команды, престиж≠ность быть болельщиком (56% опрошенных);

Ч Ђзрелищностьї: динамична€, зрелищна€, красива€ игра (46%);

Ч Ђэмоциональностьї: игра позвол€ет расслабитьс€, сн€ть напр€≠жение, выплеснуть энергию, разделить чувство радости/разочаровани€ с другими (39%).

2-й вопрос:

Ч Ђэмоциональностьї: выражать эмоции (кричать, сопереживать успехам или неудачам своей команды, болеть), получить эмоциональ≠ный зар€д (100%);

Ч Ђчувство общностиї: пообщатьс€, встретить себе подобных, ис≠пытать чувство единени€ с другими, завести новые знакомства (53%);

Ч Ђэнергетическа€ разр€дкаї: выплеснуть положительную или от≠рицательную энергию, агрессию, хорошо провести врем€, создать себе

праздник, приподн€тое настроение, Ђдать по головеї, Ђполучить по го≠ловеї (44%). 3-й вопрос:

праздник, приподн€тое настроение, Ђдать по головеї, Ђполучить по го≠ловеї (44%). 3-й вопрос:

Ч употребление алкогол€, наркотиков (54%);

Ч Ђэмоциональностьї: эмоциональна€ разр€дка, переизбыток энер≠гии, невозможность, нежелание контролировать свои эмоции, обща€ возбужденность болельщиков, отрицательные эмоции (66%);

Ч Ђфеномен толпыї: стадное чувство, подчинение толпе, теснота на трибунах, безнаказанность поведени€ (41 %)';..'

Ч Ђкультура поведени€ї: низка€ культура поведени€, желание подратьс€, преступные наклонности (27%);

Ч Ђпроигрыш командыї: судейство (44%);

;; Ч Ђповедение милицийї: дубинки, автоматы, решЄтки (22%).

¬ ответах на все вопросы определ€ющим фактором €вл€етс€ высо≠ка€ эмоциональность (т. е. реактивность поведени€) во врем€ футболь≠ных матчей. Ќа втором месте Ч стремление к неформальному общению (реализаци€ потребности в общении). ѕро€вление же агрессивного по≠ведени€, прежде всего, св€зываетс€ с высоким уровнем эмоциональной активности под вли€нием игры и сопричастности большому количеству людей. » только потом отмечаютс€ факторы организации футбольных

матчей.

¬ другом исследовании были сопоставлены выраженность агрес≠сивности и степень удовлетворенности личными качествами у футболь≠ных болельщиков и фанатов. ƒл€ этого исследовани€ была заимство≠вана классификаци€ спортивных болельщиков, предложенна€ ј. »лле (1999), основной принцип которой Ч активность интереса к спорту Ч позвол€ет выделить три группы людей, интересующихс€ спортом:

1 -€ группа Ч нерегул€рно обсуждают спортивные событи€ с други≠ми, след€т за выступлени€ми футбольных команд по сообщени€м прес≠сы Ч Ђнеболельщикиї (определение наше);

2-€ группа Ч регул€рно след€т за спортивными событи€ми по —ћ», периодически посещают домашние матчи Ч Ђболельщикиї;

3-€ группа Ч чрезвычайно активно интересуютс€ ходом футболь≠ного чемпионата, регул€рно посещают домашние матчи, организованно выезжают на матчи своей команды в другие города, а то и за рубеж Ч Ђфанатыї.

¬сех без исключени€ оказавшихс€ на футбольном матче захле≠стывают эмоции, по€вл€етс€ эмоциональна€ неуравновешенность, об-

√ наруживаютс€ смелость в социальных контактах, высока€ общитель-I ность и чувство общности, происходит снижение персональной ответ-I ственности. „еловек становитс€ более восприимчив к внушению, у него I возникает ощущение непреодолимого могущества, правоты, единени€, I анонимности, а также ослабевает ответственность за свои действи€ и I поступки. ¬ чем же принципиальное отличие фанатов от других болель-I щиков?

≈ще раз сошлюсь на работу ј. »лле (1999, с. 27): ЂЅыло бы ошиб-

■ кой считать футбольными фанатами только так называемые группы I футбольных хулиганов, это означало бы значительно сузить изучаемое

■ €вление и сразу пометить его отрицательным €рлыком.... ‘утбольные ■фанаты Ч это та часть футбольных болельщиков, котора€ придержи-

| | |

ваетс€ определенной специфической субкультуры (нормы и ценности, специфические практики и символика и т.д.) и действует в соответ≠ствии с ней.... ‘ан-движение Ч это среда, в рамках которой воспро≠изводитс€ специфическа€ субкультура....‘анатизм (лат.) Ч доведен≠на€ до крайней степени приверженность к каким-либо веровани€м или ¬оззрени€м, непримиримость ко вс€ким другим взгл€дамї. ƒл€ нашего исследовани€ были отобраны мужчины в возрасте 17-23 лет, составившие три группы: 1) Ђнеболельщикиї; 2) Ђболельщикиї ў» 3) Ђфанатыї. ¬сего в исследовании прин€ли участие 45 человек Ч по 115 человек в каждой группе.

ѕримен€лись следующие методики: —пилбергера ЂЎкала агрес≠сииЧагрессивностиї (подробнее см. раздел 4.1); Ђћотивации аффи-№иацииї (»льин, 2000); ЂЌезаконченные предложени€ї и две шкалы ■самооценки степени удовлетворенности личными качествами.

¬ качестве незаконченных предложений использовались уже упо≠м€нутые высказывани€, а также: Ђя хожу на футбольные матчи, потому »гго...ї.

ѕри самооценке степени удовлетворенности личными качествами »спользовалась зрительно-аналогова€ вертикальна€ шкала, на кото- ¬ой респонденты отмечали степень удовлетворенности на момент ис≠следовани€ в следующих составл€ющих своей повседневной жизни: ■учебаЧработаї, Ђуверенность в себеї, Ђавторитет в группеї (в про-

зводственном или учебном коллективе), Ђотношени€ в семьеї, Ђудо-рльстви€ в личной жизниї и Ђсвобода поступков и действийї. «атем редлагалось в другом бланке отметить желаемое1 (идеальное) разви-ре этого качества у себ€. ”частникам исследовани€ также предлага≠юсь по 100-балльной шкале оценить у себ€ выраженность следующих

качеств: самоконтроль, ответственность, решительность, терпимость к, поведению других и независимость от мнени€ других (качества выбра≠ны из методики Ђ÷енностные ориентацииї –окича). ѕри интерпрета≠ции данных самооценки мы исходили из следующего: если испытуемый дает оценку качества выше 75Ч80%, то имеет место завышенна€ са≠мооценка, если ниже 35-40%, Ч то заниженна€. ƒл€ обоих случаев характерны неадекватность самооценки и наличие внутриличностного конфликта, выражающегос€ в неудовлетворенности реализацией оце≠ниваемого качества (подробнее см. раздел 4.1).

јнализ первичных статистик по показател€м агрессивности и моти≠вам аффилиации не вы€вил значимых различий между группами испы≠туемых. “ак, значение агрессивности по группам составило: 1-€ груп≠паЧ 16Ч31; 2-€ группаЧ 15Ч33; 3-€ группаЧ 14Ч36 баллов (диа≠пазон значений шкалы 10-40 баллов). Ќесмотр€ на то, что выборка не может претендовать на репрезентативность, полученные данные не подтверждают бытующее мнение о более значительной выраженности у футбольных болельщиков, и особенно у фанатов, агрессивности как свойства личности. “акже добавлю, что в процессе работы по данной методике обследовано в общей сложности более 700 человек в разных социально однородных группах, и разброс данных находитс€ в тех же пределах.

“аблица 1. —амооценка реальной (числитель) и идеальной (знаменатель) удовлетворенности личными качествами

| ќбсле≠дуема€ группа | ”чебаЧ работа | ”верен≠ность всебе у | јвторитет в группе | ќтноше≠ни€ в: семье | ”доволь≠стви€ в личной жизни | —вобода ' поступ≠ков и действий |

| Ќеболель≠щики | 70/85 | 70/87 | 75/85 є | 70/88 | 70/87 | 65/80 |

| Ѕолель≠щики | 70/85 | 75/89 | 75/85 | 70/90 | 60/90 | 70/87 |

| ‘анаты | 30/86 | 70/89 | 60/85 | 58/88 | 60/87 | 70/88 |

ѕримечание. ∆ирным шрифтом выделены статистически значимые различи€ (р < 0,05).

—опоставление же значений самооценки удовлетворенности лич≠ными качествами обнаружило существенные различи€ по показател€м ЂучебаЧработаї, Ђавторитет в труппеї, Ђотношени€ в семьеї и Ђудо≠вольстви€ в личной жизниї (табл. 1).

≈сли идеальное развитие оцениваемых переменных во всех трех группах испытуемых практически константно и находитс€ на границе адекватности самооценки, то показатели самооценки реального поло≠жени€ свидетельствуют о €вной неудовлетворенности этими составл€≠ющими их жизни.

—амооценка личных качеств показала, что в 1-й группе_все оцен≠ки наход€тс€ в диапазоне 50Ч80 баллов, во 2-й группе 7 человек из 15 дают в целом оценку выше 80 баллов, в группе же фанатов трое да≠ют оценку выше 80, п€ть человек оценивают одни качества выше 80, а другие Ч ниже 40 баллов.

»нтересные результаты получены при расчете рангового коэффи≠циента коррел€ции. ¬ 1-й и 2-й группах коррел€ции структурируютс€ вокруг показател€ агрессивности. “ак, в группе Ђнеболельщикиї агрес≠сивность отрицательно коррелирует (р < 0,05) с отношени€ми в семье (-0,548), удовлетворенностью учебой или работой (Ч0,520) и опосре≠дованно, через этот показатель, с уверенностью в себе (Ч0,767), авто≠ритетом в группе (Ч0,560), но положительно с мотивом страха отвер≠жени€ (0,585). ¬ группе Ђболельщикиї агрессивность также отрица≠тельно коррелирует с решительностью (Ч0,724), уверенностью в себе [(Ч0,674), свободой поступков (Ч0,524) и положительно Ч с мотивом страха отвержени€ (0,608).

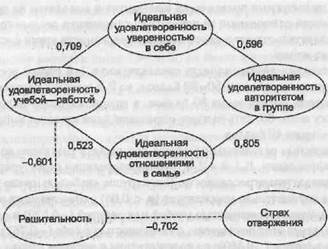

¬ группе фанатов обнаруживаетс€ друга€ особенность. Ќа фоне парных коррел€ций между уверенностью в себе и авторитетом в груп≠пе (0,596), ответственностью и уверенностью в себе (Ч0,565), незави≠симостью мнени€ (Ч0,578), реальной удовлетворенностью свободой и поступками (Ч0,565) наблюдаетс€ определенна€ структурированность показателей.

ќсобенность представленного на рис. 4 графа заключаетс€ в тес≠ной взаимосв€зи между желаемой, по мнению испытуемых этой груп≠пы, удовлетворенностью учебой или работой, уверенностью в себе, ав≠торитетом в группе, отношени€ми в семье. ѕри этом имеют место от≠рицательна€ коррел€ци€ с решительностью и опосредованно положи≠тельна€ св€зь с мотивом страха отвержени€. Ќа основании этих дан≠ных можно заключить, что представители 3-й группы испытывают €в≠ную неудовлетворенность развитием у себ€ указанных качеств, нереа-лизованность. ”частие же в фанатском движении дает возможность это компенсировать.

ѕо методике ЂЌезаконченные предложени€ї в целом получены данные, аналогичные приведенным выше. ќсобый интерес представ-

–ис. 4. оррел€ционный граф показателей самооценки личных качеств по группе фанатов

л€ют высказывани€ о причинах агрессивного поведени€ болельщиков во врем€ футбольных матчей: Ђ случа€м агрессивного поведени€ во врем€ матча привод€т следующие причины...ї.

¬от как ранжируютс€ ответы в группах испытуемых:

1) Ђнеболельщикиї: 1Чфеномен толпы; 2Ч'алкоголь; 3 Ч осо≠бенности личности; 4 Ч недовольство игрой, результатом; 5 Ч безна≠казанность; 6 Ч провокации других болельщиков;

2) Ђболельщикиї: 1 Ч провокации других; 2 Ч алкоголь;^ Чдей≠стви€ правоохранительных органов; 4Ч особенности личности; 5 Ч судейство; 6 Ч недовольство игрой, результатом; 7Ч наличие агрес≠сивного лидера; 8 Ч эмоциональна€ разр€дка, безнаказанность;

3) Ђфанатыї: 1 Чдействи€ правоохранительных органов (12 отве≠тов); 2Ч4 Ч провокации других фанатов, судейство, недовольство иг≠рой, результатом (по три ответа); 5 Ч алкоголь, плоха€ организаци€ матча (но два ответа). » только ќƒ»Ќ раз был дан ответ: Ђособен≠ности личностиї.

ќдин из вопросов:з рамках нашего исследовани€ касалс€ отноше≠ни€ к футбольным фанатам представителей 1-й и 2-й групп. ѕредлага≠лось продолжить высказывание Ђ‘анат Ч это...ї. ЂЌеболельщикиї в

12 из 15 случаев дали оценочную и негативную характеристику Ђфа≠натамї: больной, ненормальный и еще более жесткие характеристики, т.е. их отношение к фанатам €вно отрицательное. ” Ђболельщиковї из 15 высказываний только одно имеет оценочно-негативный характер, остальные характеризуют различные стороны поведени€ футбольного

| I |

фаната и фанатизма: член группировки, носитель субкультуры, состой

€ние души, неуравновешенный и легко возбудимый. ¬ целом отноше-т..

кие к фанатам в этой группе больше нейтральное (9), чем отрицатель-

Ќое (5).

—ами Ђфанатыї считают себ€ нормальными людьми, которые ак-..

гивно поддерживают команду везде (дома и на выезде), а фанатизм дл€

Ќих Ч это стиль жизни. ќтношение же Ђфанатовї к Ђболельщикамї....

оказалось весьма положительным: обычный человек, любит футбол,

бывший или будущий фанат. ¬ работе ј. »лле (1999) другой итогЧ j

отношение фанатов к болельщикам, скорее, отрицательное, чем поло-i.,<

жительное.... €

■ ѕо результатам данного исследовани€ € не склонен делать обоб-, I щающие выводы. Ёто Ч первое пилотажное исследование, показыва-I ющее, что не так все просто в агрессивном поведении болельщиков, в Х..

| | |

том числе и фанатов. ѕро€влени€ агрессии болельщиками, безусловно,, провоцируютс€ феноменом толпы на фоне высокой эмоциональности, j » эти причины могут быть устранены услови€ми организации матчей. “ак, на стадионе Ђѕетровскийї прекращена продажа алкогольных на-питков. Ќеобходимо в организации матчей учитывать факторы разви-; ти€ психологических процессов на трибунах..Ёмоциональное возбуж- .■■ дение и феномен Ђзаражени€ї.развиваютс€ во времени. “ак, призна,-,^, pi паники в группе из приблизительно 50Ч70 человек по€вл€ютс€ че-рез 7Ч9 минут после начала действи€ угрожающего фактора, но в те-■чение следующих 7Ч10 минут поведение этой группы можно переори-I ентировать в продуктивном направлении. Ќаши наблюдени€ во врем€ I футбольных матчей показали, что конкретные группы сплоченных бо-I лельщиков активно реагируют на происход€щие событи€ в “ечение тех I же 7Ч9 миЌут, при этом их активность направл€етс€ руководител€ми Ч I лидерами (2Ч3 человека). Ќаблюдаетс€ определенное и, по всей види-

■ мости, управл€емое распространение активности по трибунам. ќт ли-

■ деров зависит'какой зар€д энергии выплескиваетс€ в поведении груп-

I пы. ќпыт последнего ^чемпионата мира по футболу в 2002 году пока-

I зал, как такие лидеры могут конструктивно направл€ть возбуждение

I болельщиков на положительную эмоциональную разр€дку.

ћногое зависит от личных установок болельщиков на предсто€≠щий матч. ” нас в стране по-прежнему футбольный матч Ч это борь≠ба, борьба за победу, место, попадание в европейские турниры. ќб этом говор€т футбольные функционеры, —ћ» посто€нно обсуждают один и тот же вопрос: кто за какое место боретс€. —ами футболисты на поле в €вно проигрываемом или, еще хуже, договорном матче часто доиг≠рывают. ќднажды в √ермании € оказалс€ на матче команд бундеслиги. —чет 4:1, игра сделана, но до конца матча еще 20 минут, и на поле идет жесткое единоборство, как будто от одного гола зависит исход матча. —прашиваю: Ђ«ачем, матч проигран?!ї » получаю ответ: Ђ≈сли фут≠болисты не будут показывать класс игры, на них ходить не будут. Ёто их работа, их бизнесї.

ћногое зависит от личных установок болельщиков на предсто€≠щий матч. ” нас в стране по-прежнему футбольный матч Ч это борь≠ба, борьба за победу, место, попадание в европейские турниры. ќб этом говор€т футбольные функционеры, —ћ» посто€нно обсуждают один и тот же вопрос: кто за какое место боретс€. —ами футболисты на поле в €вно проигрываемом или, еще хуже, договорном матче часто доиг≠рывают. ќднажды в √ермании € оказалс€ на матче команд бундеслиги. —чет 4:1, игра сделана, но до конца матча еще 20 минут, и на поле идет жесткое единоборство, как будто от одного гола зависит исход матча. —прашиваю: Ђ«ачем, матч проигран?!ї » получаю ответ: Ђ≈сли фут≠болисты не будут показывать класс игры, на них ходить не будут. Ёто их работа, их бизнесї.

¬ –оссии за последние 10-15 лет сложилась уникальна€ ситуаци€, св€занна€ с поведением футбольных болельщиков. явление футболь≠ного фанатизма наблюдаетс€ уже в подростковом возрасте, чего нет ни в одной европейской стране. ‘ан-движени€ часто представл€ют собой хорошо организованные структуры с четкой субординацией, дисципли≠ной, финансированием, даже с разведкой и контрразведкой. «начит, за этим кто-то стоит и преследует конкретные цели. » это должно стать предметом специальных исследований. Ќаши же данные показывают, что активные болельщики, в том числе фанаты, не отличаютс€ большей агрессивностью от остальных людей. Ёкспериментальные факты сви≠детельствуют, скорее, об их неудовлетворенности личными качествами, нереализованноеЩ потребности в общении, самовыражении, т. е. всем тем, что определ€ет чувство самореализации. ¬ св€зи с этим встает теоретический вопрос о первичностиЧвторичности агрессивности как личностного свойства.

ждению, соперничеству. –ост агрессивности в спорте рассматривает≠с€ как Ђвосстаниеї рационализированного мира. Ѕолее того, в одной из работ делаетс€ заключение о нецелесообразности зан€ти€ спортом высших достижений дл€ женщин.

лассификаци€ видов спорта по степени агрессивности позвол€ет выделить виды спорта, поощр€ющие, ограничивающие пр€мую агрес≠сию в спортивных действи€х спортсменов, и виды с отсутствием пр€мой агрессии. ¬ то же врем€ спортивна€ де€тельность как соревнователь≠на€, так и тренировочна€ не исключает, а даже предполагает про€вле≠ние косвенной агрессии.

јгресси€ как психический феномен €вл€етс€ общим свойством психики мужчин и женщин. »сторически сложились половые особен≠ности про€влени€ агрессии: у мужчин более выражены пр€мые, у жен≠щин Ч косвенные формы агрессивного реагировани€ на соответству≠ющие раздражители. ¬ то же врем€ современные тенденции развити€ человеческого общества ведут к сближению половых ролей мужчин и женщин. ќтмечаетс€ неизбежность приобретени€ женщинами муж≠ских черт, в том числе и агрессивных форм поведени€.

ќсобое место в р€ду психологических проблем занимает исследо≠вание психологии агрессии болельщиков. ¬ исследовательском плане предстоит ответить на вопрос о причинно-следственной св€зи личност≠ных и социальных детерминант агрессивного поведени€ болельщиков. ¬ практическом плане психологи€ может и должна включитьс€ в реше≠ние вопросов организации спортивных зрелищ. ƒл€ этого необходимо только одно Ч готовность спортивных функционеров пойти на контакт с психологами.

јнализ проблемы агрессии в спорте показывает достаточное разно≠образие позиций исследователей, даже определенную пол€рность суж≠дений. —портЧ это способ реализации агрессивных влечений, а необ≠ходимость соблюдени€ корректности в спорте требует самоконтрол€ как осознанной реакции в спортивной борьбе. —порт способствует со≠хранению психического здоровь€ и душевного равновеси€, дает вы≠ход природной агрессивности и стремлению к соперничеству. јгресси€ в спорте Ч отрегулированное правилами соответствующее поведение. «ан€ти€ спортом формируют агрессивность. ќдними из главных при≠чин агрессивности спортсменов называютс€ стремление к самоутвер-

√лава 4

»——Ћ≈ƒќ¬јЌ»≈ ј√–≈——»» » ј√–≈——»¬Ќќ—“» ” —ѕќ–“—ћ≈Ќќ¬

¬ этой главе представлены в обобщенном виде результаты экспери≠ментальных исследований про€влений агрессии у спортсменов в раз≠ных видах спорта, выполненных аспирантами и студентами специали≠зации спортивной психологии факультета психологии —ѕб√” в 1995Ч 2001 годах по единой схеме. ѕриступа€ к этим исследовани€м, мы по≠нимали, что в спорте агресси€ €вл€етс€ необходимым условием дости≠жени€ высокого результата. Ќо было непон€тно, какие факторы (внеш≠ние, внутренние) €вл€ютс€ причиной запуска механизмов агрессии, при каком значении этих факторов агресси€ оказывает положительное, а при каком отрицательное вли€ние на поведение и де€тельность спортс≠мена в ситуаци€х спортивного единоборства. ѕоэтому основным при≠емом анализа эмпирических данных было сравнение регистрируемых показателей по априори различающимс€ выборкам.

÷ель проводимых исследований заключалась в определении то≠го, как феномен агрессии про€вл€етс€ в спорте. «адачи исследований были сформулированы следующим образом: определить вли€ние ви≠да спорта на про€вление агрессии у спортсменов; сопоставить агрес≠сию спортсменов, различающихс€ по уровню спортивного мастерства; выделить половые особенности про€влений агрессивного поведени€; попытатьс€ проанализировать, способствуют систематические зан€≠ти€ спортом уменьшению агрессивных тенденций или, наоборот, повы≠шению агрессивности. ѕоследн€€ из названных задач была поставле≠на в св€зи с распространенным мнением, что спорт формирует у лю≠дей агрессивность, что спортсмены более агрессивны по сравнению с людьми, не занимающимис€ спортом.

»сход€ из сформулированных задач и используемого приема ана≠лиза эмпирических данных (сравнение показателей) планирование ис≠следований предусматривало психодиагностическое обследование та≠кого числа испытуемых, которое позволило бы примен€ть методы па≠раметрической статистики. Ёто обусловило конкретные требовани€ к психологическим методикам обследовани€ испытуемых: возможность проводить массовые обследовани€, лаконичность, простота обработки и надежность.

4.1. ћетодическое обеспечение сценки агрессии и агрессивности у спортсменов

. ¬ наших исследовани€х дл€ оценки агрессивности как про€влени€ ѕсихического свойства личности и агрессии как про€влени€ психиче≠ского состо€ни€ мы остановили свой выбор на методике ЅассаЧ-ƒарки I экспресс-методике —пилбергера ЂЎкала агрессииЧагрессивностиї.

ћетодика Ѕасса Ч ƒарки

( ќпросник позвол€ет вы€вить устойчивость наклонностей, мотивов. ён выгодно отличаетс€ от других методик, так как при соблюдении над≠лежащих предосторожностей эта методика позвол€ет получить надеж≠ную информацию не только о внутренних побуждени€х людей, но и о (продуктах их де€тельности, отношении к тем или иным событи€м. ќд-иако при использовании подобных опросников есть свои минусы, св€≠занные с тем, что ответы на вопросы анкеты часто завис€т от желани€ »спытуемых показать себ€ в благопри€тном свете.

ѕреимущество методики ЅассаЧƒарки заключаетс€ как раз в том, ■го при ее составлении была сделана попытка минимизировать роль социальной желательности ответов. Ёто обеспечиваетс€ использова≠нием вопросов трех типов.

1. ¬опрос допускает существование социально нежелательного со≠

сто€ни€, и в нем спрашиваетс€ лишь, как оно выражаетс€.

2. ¬опрос предусматривает оправдание про€вленной агрессии.

(ѕредполагаетс€, что если вопрос обеспечивает разумное объ€снение

■грессии, реакци€ защиты и вины у субъекта уменьшаетс€, и ответ бу-

»ет носить не об€зательно социально желательную направленность.

3. ¬опрос может содержать идиомы, клише, которые достаточно

»асто употребл€ютс€ в повседневной жизни и нередко используютс€

■юдьми при описании их собственного поведени€ и чувств..-,.....

ќпросник содержит 75 вопросов, которые еы€вл€ют следующие [формы агрессивных и враждебных реакций человека: физическа€ ®гресси€; косвенна€ агресси€; склонность к раздражению; негативизм; №бида; подозрительность; вербальна€ агресси€; чувство вины; угрызе≠ни€ совести.

„исловые показатели физической и вербальной агрессии отр€жают —клонность обследуемого к активным, пр€мым, формам агрессивного

поведени€, а показатели косвенной агрессии и раздражени€ Ч к опо≠средованным, непр€мым, формам. —умма числовых показателей раз≠дражени€, физической, косвенной и вербальной агрессии образует ин≠декс агрессивных реакций. —умма показателей обиды и подозритель≠ности Ч индекс враждебности.

поведени€, а показатели косвенной агрессии и раздражени€ Ч к опо≠средованным, непр€мым, формам. —умма числовых показателей раз≠дражени€, физической, косвенной и вербальной агрессии образует ин≠декс агрессивных реакций. —умма показателей обиды и подозритель≠ности Ч индекс враждебности.

ћетодика —пилбергера ЂЎкала агрессии Ч агрессивностиї

Ёта методика упоминаетс€ в работе –. Ѕэрона и ƒ. –ичардсона (1998) и названа ЂЎкала гнева как состо€ни€Чсвойстваї (с. 62). Ћ. »зберг (Isberg, 2000), анализиру€ известные на «ападе методики исследовани€ агрессии, подчеркивает специфичность спортивной де€≠тельности в про€влени€х агрессивных тенденций и, таким образом, воз≠можность применени€ тех или иных методик. ¬ частности, автор описы≠вает методику —. —пилбергера и делает заключение, что данна€ методи≠ка показала свою продуктивность и может использоватьс€ в спорте как Ђшкала контрол€ агрессииї.

—ам —. —пилбергер дает следующее обоснование целесообразности разработки данной методики. ¬ различных област€х психологии име≠етс€ необходимость в срочном диагнозе, позвол€ющем учесть инди≠видуальные различи€