Согласно М. Познеру, скрытая ориентировка по своей природе активна — это не настройка пассивного фильтра на определенную позицию или его отключение с других позиций. М. Познер выделяет две основные системы переработки информации. Первая система активируется входами, работает автоматически и запускает привычные ответы определенного вида. Среди них могут быть и движения глаз на целевой стимул (открытая ориентировка) и движения внимания (центральный процесс скрытой ориентировки). Скрытая ориентировка представляет собой операцию настройки на целевой стимул центрального механизма переработки, обеспечивающего осознание и гибкий произвольный ответ. При этом подчеркивается активный характер ожиданий пространственной информации. По мнению М. Познера, указанный механизм работает независимо от движений глаз и устройства сетчатки. Операции ориентировки могут предшествовать или идти параллельно другим процессам решения зрительной задачи.

138

a)

Рис. 3.7. Методика (а) и результаты (б) исследования скрытой ориентировки зрительного внимания (Posner et al., 1982, Fig. 1, p. 187 Fig. 2, p.

139

Концепция М. Познера строилась и развивалась главным образом на основании результатов, полученных при помощи различных версий методики проигрышей — выигрышей (см. с. 134-136). Применительно к исследованию процессов зрительного внимания эта методика получила название методики подсказки. Парадигма и основные результаты экспериментального исследования скрытой ориентировки зрительного внимания представлены на рис. 3.7.

В верхней части рисунка (а) изображено пространство и структура стимульных событий, происходящих на экране,— матрица, состоящая из 9 квадратов. Три квадрата средней строки предъявляются постоянно. Испытуемый должен фиксировать центральный квадрат. При этом позиция линии взора контролируется при помощи элект-роокулографа. В одном из квадратов нижней или верхней строки появляется цель, например, яркая звездочка. Перед испытуемым ставится задача быстрого обнаружения этой цели. В ответ на ее предъявление он должен как можно быстрее нажа гь на ключ. Каждая проба начинается включением сигнала подсказки в виде засветки одного из двух периферических квадратов средней строки (в случае, показанном на рис. 3.7а — слева). Подсказка предшествует цели, а интервал между ними варьируется. Сигнал подсказки информирует испытуемого о наиболее вероятном месте появления цели (на рис. 3.7аслева, внизу).

При исследовании эффектов центральной подсказки используют символы-указатели, предъявленные в фиксируемом квадрате. Ими могут быть стрелки или слова-команды (ВПРАВО, ВЛЕВО, ВВЕРХ, ВНИЗ). Иногда в центральном квадрате одновременно предъявляют подсказки, провоцирующие конфликтную ситуацию. Например, при словесной команде ВЛЕВО стрелка показывает направо. Ориентировку при помощи центральных, символических подсказок называют эндогенной или произвольной. Ориентировку, вызываемую периферическими подсказками (например, локальной вспышкой) называют экзогенной, рефлекторной или непроизвольной.

На рис. 3.76 приведены результаты эксперимента, направленного на исследование экзогенной ориентировки, происходящей благодаря засветке периферического квадрата (левого или правого) средней строки. По оси ординат откладывается время реакции, то есть интервал между предъявлением цели и нажатием на ключ. По оси абсцисс откладывается интервал между предъявлением подсказки и цели. Здесь же указана продолжительность подсказки (засветки). При первом условии цель появлялась на подсказанной стороне в 80 % и на противоположной стороне — в 20 % проб (показано кружками). При втором условии цель предъявляли на подсказанной стороне в 20 % и на противоположной стороне — в 80 % проб (показано треугольни-

140

ками). При этом черными кружками и треугольниками обозначены усредненные данные проб с действительным предъявлением цели в подсказанном направлении (соединены сплошными линиями); белыми кружками и треугольниками — когда цель предъявляли в месте, противоположном подсказанному.

Общий эффект предъявления подсказки заключается в том, что если испытуемый знает о месте предъявления цели, то переработка стимула в ожидаемой позиции улучшается (выигрыш — время ответа уменьшается), а в случаях предъявления цели в неожиданных позициях — ухудшается (проигрыш — время ответа увеличивается). Обратимся к начальному (от 0 до 200 мс) участку графиков, приведенных на рис. 3.76. Общий эффект подсказки проявляется здесь, начиная с интервала в 50 мс — сплошные кривые идут ниже пунктирных. Периферическая подсказка вызывает внимание при обоих условиях, независимо от попадания цели на ту же сторону, что и подсказка. Картина меняется на среднем участке графиков. При интервале в 300 мс испытуемый успевал произвольно переориентировать внимание в случае неадекватной подсказки и обнаруживал цели быстрее, чем при адекватной периферической подсказке. Здесь включаются и оказываются эффективными механизмы произвольной ориентировки. Следовательно, на участке до 500 мс возможны два акта ориентировки — непроизвольный и произвольный. Непроизвольная, вынужденная ориентировка происходит быстро при любых условиях. Произвольная ориентировка более медленная и соответствует условиям предъявления.

Еще одно свойство ориентировки обнаруживает анализ данных, представленных на конечном участке графиков. Периферическая подсказка вызывает два противоположных эффекта. Вначале она улучшает переработку информации в подсказанной позиции, но затем вызывает в ней временное торможение. Как видно из рис. 3.76, при значении 500 мс улучшение переработки вероятного события на стороне, противоположной подсказанной (белый треугольник), намного больше, чем улучшение переработки события той же вероятности на подсказанной стороне (черный кружок). Иначе говоря, сознательная ориентировка на позицию, не подсказанную периферическим сигналом, дает больший ускоряющий эффект, чем сознательная ориентировка на подсказанную позицию. В последнем случае он уменьшается вследствие торможения, вызванного периферической подсказкой. Подобные негативные эффекты ориентировки зрительного внимания иногда сравнивают с набегами фуражиров, снабжавших армию продовольствием. Действительно, фуражирам, побывавшим в каком-то селении, бессмысленно туда возвращаться фазу же

141

после набега. Должно пройти какое-то время для того, чтобы в данном месте собрали новый урожай.

М. Познер, используя метафору прожектора, предполагает, что его фокус не может расщепляться, а лишь меняется по размеру в зависимости от ситуации. Умственный взор или прожектор внимания ориентируется на определенные, пространственно заданные пути переработки стимулов и может действовать совместно с движениями глаз, хотя обычно последние следуют за направлением внимания

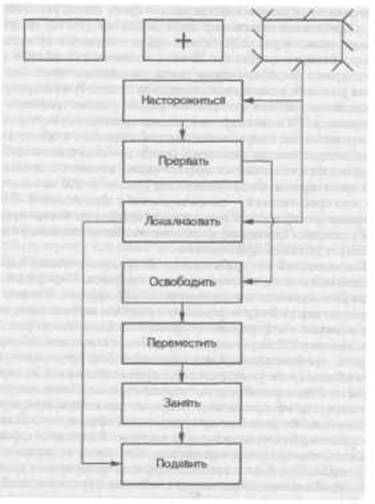

Рис. 3.8. Операции скрытой ориентировки зрительного внимания (Posner et at, 1988, Fig. 2, p. 1629).

142

(Posner et al., 1980). Скрытый или, как иногда говорят, чтобы подчеркнуть отсутствие соответствующих движений головы и глаз, когнитивный акт ориентировки включает в себя: а) отвязку (освобождение) от текущего фокуса внимания; б) движение от этого фокуса к цели; в) привязку (сцепление) к цели. На основании данных клинических и психофизиологических исследований предполагается, что указанные операции реализуются соответственно структурами задней теменной доли, среднего мозга и таламуса. Совокупность этих структур образует механизм зрительного внимания, включенный в общую систему переработки зрительной информации. На рис. 3.8 (верхняя часть) показана экспериментальная ситуация, когда внимание, первоначально направленное на фиксационный крест, привлекается путем периферической подсказки (засветки) правого поля. Затем слева или справа появляется цель. Ниже представлена последовательность операций, начинающаяся с момента предъявления подсказки. Четыре последние операции осуществляются при помощи системы внимания, включающей в себя области: теменную (операция "освободить"), всреднеммозге (операция "переместить") и в таламусе (операция "занять").

В последние годы М. Познер нацелен главным образом на поиск физиологических механизмов внимания. Оценивая положение дел в этой области, он пишет: "Изучение внимания с позиций нейронауки задерживается, потому что под вниманием подразумевается неопределенная, почти виталистическая способность, а не работа особой группы нейрональных зон, взаимодействие которых со специфическими системами переработки (напр., зрительной формы слова или семантической ассоциации) является подлинным предметом эмпирического исследования. Даже приблизительное знание анатомии системы селективного внимания имеет для такого исследования ряд важных следствий" (Posner, Petersen, 1990, с. 38). При этом особое значение автор придает данным исследований внимания пациентов с локальными поражениями головного мозга и регистрации активности мозговых структур у нормальных испытуемых при помощи метода пози-тронно-эмиссионной томографии.

Согласно М. Познеру, существуют системы или сети переработки информации, состоящие из отдельных, строго локализованных в головном мозгу элементов. Эти элементы выполняют определенные операции, которые можно описать в терминах когнитивной психологии. Система внимания выделяется как особая когнитивная система со своей собственной анатомической базой. Она находится в тесном взаимодействии, сохраняя при этом самостоятельность, с системами автоматической переработки и служит для регуляции паттернов их активации. Следует различать понятие возбуждения (arousal), акти-

143

вации (activation) и усилия (effort). Первое понятие связано с интен-сивностным аспектом внимания. Оно подразумевает генерализованные сдвиги состояния корковой активации, влияющие на переработку больших классов событий. Термину активации придается более узкое значение локального перехода внутренней репрезентации информации или кода в активное состояние. Активация может произойти благодаря внешним и внутренним источникам, автоматически и при помощи усилия (Rothbart, Posner, 1985). Когнитивная система внимания выполняет ряд умственных действий ориентировки, необходимых для направления усилия на определенное содержание. Эта система ограничена по мощности, и потому усилие в любом другом направлении уменьшается. Поскольку активация со временем снижается, то постоянное усилие, направленное на какую-то одну идею или задачу, сокращает вероятность того, что другие активированные понятия повлияют на ход мыслей и поведение. Функции системы внимания разнообразны. Главными среди них являются ориентировка на сенсорные события, сознательная переработка сигналов, поддержание состояний настороженности и бдительности.

Данные экспериментов, направленных на исследование операций и свойств зрительного внимания, хорошо описывает метафора луча прожектора. Предполагают, что луч зрительного внимания как бы сканирует окружение, может меняться по размеру, форме и интенсивности. С позиций этой метафоры проведено множество исследований. Приведем результаты одно из них. Д. Лаберж изучал возможность настройки объема зрительного внимания по измерению ширины луча прожектора (LaBerge, 1983). Испытуемые решали задачу категоризации, то есть опознания зрительного стимула и его отнесения к определенному классу событий. В пробах основной (первичной или приоритетной) задачи предъявляли ряд из 5 букв. Высота каждой буквы составляла 0.43 угл. град., а ширина — 0.29 угл. град. Весь ряд занимал 1.77 угл. град, по горизонтали экрана. Подаче тестового ряда всегда предшествовал предупреждающий сигнал — 5 элементов "#", расположенных в тех же позициях, что и сменяющие их буквы.

При условии СЛОВО (первая группа испытуемых) буквенный ряд представлял собой знакомое существительное, обозначающее вид жилища, музыкальных инструментов или мебели (напр., ДИВАН) или известное имя (напр., АЛИСА). При появлении существительного испытуемый должен был как можно быстрее нажать на кнопку, а в случае имени — убрать палец с кнопки. Латентное время того и другого ответа регистрировали.

Испытуемые второй и третьей группы категоризовали букву, расположенную в середине пятибуквенного ряда. Они определяли, относится ли центральная буква к алфавитной последовательности от

144

А до G (нажатие на кнопку) или от N до V (убрать палец с кнопки). При условии БУКВА (С) целевая буква входила в знакомое слово (вторая группа испытуемых). Испытуемые третьей группы работали при условии БУКВА (НС), при котором тестовый ряд представлял собой не слово, а трудно произносимую бессмысленную последовательность.

При всех условиях, среди проб основной задачи в случайном порядке вставляли пробы вторичной зондовой задачи. Здесь после предупреждающего сигнала вместо пятибуквенного ряда неожиданно для испытуемого, но на тех же позициях предъявляли четыре знака + и один зондовый элемент из набора 7, Т и Z. Зонд мог появиться в любой из 5 позиций. Если это была цифра 7, испытуемый нажимал на кнопку; если буква Т или Z, убирал палец с кнопки. Латентное время и правильность ответа регистрировали.

Средние значения времени правильных ответов на зондовые стимулы в зависимости от позиции зонда и условий эксперимента приведены на графиках рис. 3.9. Как видно из рисунка, при условиях БУКВА (НС) и БУКВА (С) получились кривые V-образной формы. При этих условиях зонд категоризуется быстрее всего в центральной позиции, то есть там, где предполагалось появление целевой буквы основной задачи. При появлении зонда справа или слева от центра время ответа увеличивается пропорционально расстоянию до него. Д. Лаберж приходит к выводу, что испытуемые заранее настраивали поле зрительного внимания на центральную позицию точно под размер буквы. Поэтому зонд, предъявленный в этой позиции, они перерабатывали фазу, без задержки. Если же зонд появлялся справа или слева от центра, испытуемым приходилось сдвигать фокус зритель-

Рис 3.9. Зависимость времени реакции на зондовый стимул от его позиции и условий эксперимента (LaBeige, 1983, Fig. I, p. 373).

10-4037 ...

145

ного внимания со скоростью примерно одна позиция за 20 мс и только затем перерабатывать зондовый стимул. При условии СЛОВО луч зрительного внимания накрывает все пять позиций. Поэтому во всех пробах вторичной задачи зондовый стимул попадал в фокус внимания и независимо от позиции перерабатывался фазу — без задержки и одинаково быстро. Действительно, как видно из рисунка, при условии СЛОВО получена ровная, почти горизонтальная зависимость времени ответа от позиции.

Более тонкий анализ соотношения результатов, полученных при разных условиях эксперимента, Д. Лаберж проводит, используя понятие ограниченных ресурсов умственного усилия. Почему время ответа на зонд при условии СЛОВО, как это видно из рисунка, меньше, чем при условиях БУКВА? С позиций метафоры прожектора, этот результат кажется неожиданным. Если мы настраиваем фокус фонарика, сужая пятно света, то освещенность внутри пятна растет. Если считать освещенность аналогом степени внимания, то переработка в поле шириной в одну позицию должна проходить быстрее, чем в поле шириной в 5 позиций. Д. Лаберж предполагает, что при сосредоточении внимания на одной позиции испытуемый вкладывает в основную задачу больше умственного усилия, чем при фокусировке на 5 позиций. Требования к ресурсам в первом случае больше, потому что приходится сужать фокус внимания и тормозить при этом конкурирующие требования, идущие со стороны стимулов соседних позиций. Запасная емкость, расходуемая на решение вторичной задачи уменьшается, и время ответа на зонд растет. Дополнительные требования основной задачи особенно велики, если центральная буква входит в слово. Как видно из рисунка, кривая времени ответов при условии БУКВА (С) проходит несколько выше кривой при условии БУКВА (НС). В случае распределения внимания на пять позиций дополнительных усилий не требуется, и как следствие запасная емкость увеличивается, и решение вторичной задачи проходит быстрее. Д. Лаберж не исключает возможности иного объяснения основных результатов своего исследования. Так, можно предположить, что при всех условиях внимание неподвижно настроено на 5 позиций. Однако, при категоризации буквы распределение интенсивности внимания внутри этого поля имеет V-образную форму, а при условии категоризации слова— плоскую.

Норман приступил совместно с Дэниелом Боброу к теоретической разработке идеи ограниченных ресурсов и к пересмотру ранних представлений о внимании как процессе селекции. Отметим, что уже в его концепции уместности внимание отделено от механизма селекции (см. гл. 2, с. 74-76). Данный этап развития ранней модели можно считать переходным на пути к теории Д. Нормана и Т. Шаллиса, изложение и обоснование которой представлены в 4-й главе.

146

Д. Норман переходит от структурного описания системы к более гибким представлениям о ее функционировании, сформулированным на языке процессов двух видов (Norman, 1976). Процессы первого рода инициируются входной стимуляцией и продолжаются, как бы поднимаясь снизу-вверх по уровням все более тонкого анализа вплоть до полной идентификации стимулов. Такие процессы Д. Норман называет переработкой снизу-вверх или ведомой данными. Процессы второго рода управляются знаниями и ожиданиями человека, которые уточняются благодаря анализу контекста поступающей информации. Этот вид переработки получил название сверху-вниз или концептуально— ведомой. Обычно оба вида процессов происходят одновременно и согласованно, но в зависимости от типа задачи и умений субъекта в различной пропорции. Например, при чтении преобладает переработка сверху-вниз; здесь решающую роль в опознании сенсорного входа играет контекст и соответствующие ожидания человека. Если же перевернуть книгу вверх ногами и продолжить чтение, то на первых порах будет преобладать переработка, ведомая данными; чтение вначале замедлится, но через некоторое время заметно улучшится как по скорости, так и в понимании прочитанного. По ходу такого чтения происходит изменение баланса видов переработки информации в сторону преобладания процессов сверху-вниз. Д. Норман предлагает провести этот опыт самому, практикуя подобное чтение на материале легкого романа или детской книги в течение одного часа.

Хорошую иллюстрацию концептуально-ведомой переработки дает М. Уэсселлс на примере восприятия слова ДОКТОР. Если Вы читаете повесть, действие которой разворачивается в больнице и только что прочитали слова ПАЦИЕНТА ОБСЛЕДОВАЛ, то скорее всего ожидаете следующее слово ДОКТОР. Благодаря этому ожиданию в зрительной системе разворачиваются процессы поиска общей формы слова "доктор" или определенных признаков какой-нибудь буквы этого слова, например, Д. Различие двух видов переработки на примере восприятия слова ДОКТОР показано на рис. 3.10. Левая часть рисунка иллюстрирует переработку, ведомую данными, при которой сенсорные анализы предшествуют семантическим, и поток переработки идет снизу-вверх. В правой части представлена концептуально ведомая переработка, иначе называемая переработкой сверху-вниз, при которой семантические анализы и ожидания влияют на анализы, происходящие на нижних уровнях.

Иде раз иче ия д ух в тре ных ото овиипр цес ов п pep бот и ин орм ции е но а, в и ых т рми ах о а фо мул ров лас и ра ыпе о мн гих еор ях в спр яти. В данном предложении нарочно пропущена каждая четвертая буква,

147

Зрительный стимул

Рис. 3.10. Два способа переработки слова "доктор" в контексте предложения "пациента обследовал доктор" (Wessells, 1982, Fig. 2.10, p. 61).

но читатель, после некоторого замешательства, вероятно поймет его содержание, как раз благодаря концептуально ведомой переработке. Было написано: "Идея различения двух встречных потоков или процессов переработки информации не нова, в иных терминах она формулировалась и раньше во многих теориях восприятия".

Переработкой сверху-вниз объясняют предметность, значение перцептивного образа и эффекты установки испытуемого. Некоторые из этих явлений традиционно связывают с процессами внимания наблюдателя. Так, сюда относят феномены поочередного восприятия двусмысленных изображений и влияния окружающего контекста на восприятие зрительного объекта. На рис. 3.11а представлена двусмысленная фигура, которая может видеться либо как мечтающий

148

a)

6)

Рис. 3.11. Иллюстрация переработки "сверху-вниз" двусмысленной фигуры (а) и центрального символа (б).

149

кролик, смотрящий в небо, либо как практичная, раздраженная утка. Переработка ведомая данными /снизу-вверх/ в обоих случаях одинакова, поскольку стимуляция остается неизменной. Значение же объекта восприятия меняется, что, по-видимому, обусловлено процессами переработки сверху-вниз. Восприятие кролика сопровождается также появлением измерения глубины: одно ухо его кажется расположенным дальше, чем другое. Смену образов при восприятии такого рода изображений объясняют сдвигами или флуктуациями внимания. На рис. 3.116 показан пример зависимости восприятия объекта от контекста зрительного окружения. Центральный символ на этом рисунке может восприниматься либо как буква В, если внимание сплюснуто по горизонтали, либо как число 13, если поле зрительного внимания вытянуто по вертикали.

Э. Шерер находит в этом различении двух видов переработки информации вундтовское деление психических процессов на перцептивные процессы уровня ассоциативного функционирования (на современном языке это будет переработка снизу-вверх) и активные процессы апперцептивного уровня (теперь их можно назвать переработкой сверху-вниз). Автор отмечает, что акцент на том или ином способе переработки служит отличительным признаком американского и европейского подходов к изучению когнитивных процессов. Исследования американского стиля преимущественно направлены на процессы, ведомые данными, а в работах европейского стиля главное место отводят изучению процессов концептуальной переработки (Scheerer, 1990).

На основе различения двух видов переработки информации Д. Норман снимает известное противоречие между моделями ранней и поздней селекции (см. гл. 2). Теории ранней селекции отвечают представлениям о способе переработки снизу-вверх, а поздней — сверху-вниз. Перевес того или иного вида переработки или дисбаланс между ними зависит от распределения ресурсов. В прямой связи с этим Д. Боброу и Д. Норман вводят еще одно важное различение всех процессов на два класса — ограниченных по данным и ограниченных по ресурсам. Авторы определяют понятие ресурсов, включив в него не только усилие, но и мощности (емкости) систем хранения и каналов передачи информации. "Ресурсы — это такие вещи как усилие переработки, различные виды емкости памяти и каналы коммуникации" (Norman, Bobrow, 1975, с. 45). Вклад ресурсов в процессы первого класса, в отличие от второго, не приводит к увеличению продуктивности. Эти процессы ограничены качеством данных сенсорного входа или входа памяти. Ограниченность данных может быть связана с дефектами стимуляции (внешний вход) или с неадекватностью информации, получаемой из памяти (внутренний вход).

150

Рис. 3.12. Виды функций продуктивность-ресурсы ресурсы Bobrow, 1975 F 2 49)

Рис. 3.12. Виды функций пр (Norman, Bobrow, 1975, Fig. 2, p.

Здесь, в качестве примера, можно привести задачи опознания слабого сигнала на фоне шума или малознакомого объекта. Результаты процессов второго класса, напротив, зависят от распределения ресурсов — их продуктивность тем больше, чем больше приток ресурсов. Особенно ярко эта зависимость обнаруживается.и специально исследуется в ситуациях одновременного выполнения двух деятель-ностей или, традиционно, распределения внимания.

Зависимость продуктивности процессов решения задачи от вкладываемых ресурсов можно изобразить в виде гипотетических кривых, показанных на рис. 3.12. Горизонтальные участки графиков соответствуют области ограничений по данным, а наклонные и криволинейные — ограничений по ресурсам. Внутри возможного изменения распределения ресурсов (незаштрихованное поле) можно

151

выделить процессы, ограниченные по данным, по ресурсам, а также процессы промежуточного класса, которые ограничиваются по данным, начиная с определенного значения ресурсов. Кривую, характеризующую процесс решения задачи в целом, авторы называют функцией продуктивность-ресурсы (ФПР).

Опираясь на различение процессов двух видов, Д. Боброу и Д. Норман объясняют результаты экспериментов Э. Лоссон, Э. Трейсман и Дж. Геффен (см. гл. 2, с. 82-84). Напомним, что в этих опытах обнаружение целевых слов вторимого канала происходило успешнее, чем невторимого. Если же в качестве целей выступали звуковые тона, то они обнаруживались одинаково хорошо в том и другом каналах. Авторы полагают, что ресурсы разделяются здесь на две части: Рп — количество ресурсов, уделяемое первичному (втори-мому) каналу; Рв — количество ресурсов, уделяемое вторичному (невторимому) каналу. Рв = П — Рп, где П — фиксированный предел доступных ресурсов переработки информации. ФПР задач опозна-

Рис. 3.13. Функция продуктивность-ресурсы для задачи вторения (Norman, Bobrow, 1975, Fig 5, р 58)

152

ния слов и обнаружения тонов выглядят, по их мнению, так, как это показано на рис. 3.13 сплошной и пунктирной линиями, соответственно. Как видно из рисунка, ФПР опознания слов имеет вид кривой, ограниченной по ресурсам, а ФПР обнаружения тонов ограничена по данным. Продуктивность решения первичной задачи (опознание и вторение слов) определяется инструкцией и будет высокой (горизонтальная заштрихованная полоска) при условии значительного вклада ресурсов (вертикальная заштрихованная полоска). Количество ресурсов, оставшихся на задачу прослушивания невторимого канала, будет сравнительно невелико (пунктирная вертикальная линия). Однако, как видно из графиков, это скажется только на продуктивности обнаружения целевых слов этого канала, но не тонов.

Изменение ФПР по ходу практики или автоматизации процессов решения задачи показано на рис. 3.14. Как видно из рисунка, по мере научения наряду с ростом продуктивности меняется форма кривой — на ней появляется и все больше увеличивается горизонтальный, то есть отражающий ограничение по данным участок. Для выполнения на должном уровне автоматические процессы требуют незначительных ресурсов.

Рис. 3.14. Изменение функции продуктивность-ресурсы (от А к В и далее к С и D) по ходу практики (Norman, Bobrow, 1975, Tig 6, p. 61).

153

Д. Боброу и Д. Норман предложили также способ эмпирического исследования ФПР конкретных задач, основанный на анализе результатов совместного выполнения двух деятельностей (Norman, Bobrow, 1976). По аналогии с аппаратом теории обнаружения сигнала они представляют эти результаты в координатах продуктивности той и другой деятельностей. Каждая точка обозначает соотношение показателей продуктивности решения двух одновременно выполняемых задач. Если задачи остаются неизменными, а распределение ресурсов между ними варьируется, то получается кривая, названная рабочей характеристикой продуктивности (РХП; другое название — рабочая характеристика внимания). Изменение распределения ресурсов можно вызвать инструкцией или меняя значения платежной матрицы. Можно варьировать характер задачи, совмещать ее с разными задачами, получая таким образом семейство РХП и на этом основании строить правдоподобные предположения о форме ФПР исследуемой задачи.

Эмпирическая разработка представлений о внимании как ресурсах переработки информации пошла по линии изучения одновременного выполнения двух деятельностей. Предполагалось, что путем варьирования приоритета одной из задач могут быть получены данные для построения ФПР каждой из них. Многочисленные работы в этом направлении не привели к однозначным результатам и выводам. Объяснение новых фактов потребовало дальнейшего развития теоретических представлений о внимании, в результате которого была разработана теория составных (множественных) ресурсов переработки информации.

3.3. ТЕОРИИ СОСТАВНЫХ РЕСУРСОВ

Представление о внимании как ограниченных ресурсах умственного усилия отвечает запросам психологов-практиков, работающих в области инженерной психологии. Вопросы измерения умственной нагрузки операторов, оценки трудности решаемых задач и формирования навыков обслуживания сложных технических систем связаны с ключевой проблемой распределения внимания в ситуациях одновременного выполнения двух и более действий. Многочисленные данные говорят о том, что в таких ситуациях задачи решаются, как правило, хуже, чем по отдельности.

Теории селективного внимания и умственного усилия объясняют этот факт по-разному. Так, предполагают, что задачи могут потребовать одних и тех же центральных структур переработки информации. Перегрузка такой структуры неизбежно сказывается на продуктивности решения хотя бы одном из задач (центральная интерферен-