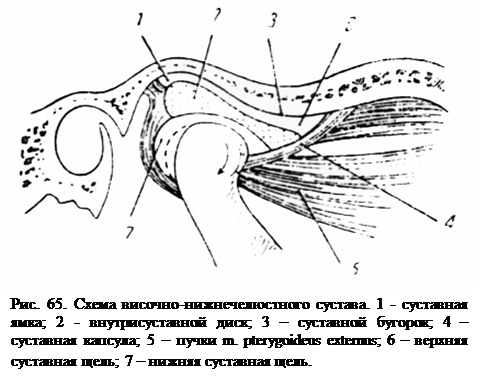

Элементами височно-нижнечелюстного сустава являются суставная ямка с суставным бугорком и задним суставным отростком, суставная головка нижней челюсти, межсуставной диск, суставная капсула и суставные связки. Следовательно, височно-нижнечелюстной сустав есть кранио-мандибулярное сочленение.

В спокойном состоянии сочленяется лишь часть передней поверхности суставной головки с выпуклостью на задней поверхности суставного бугорка, то есть суставная головка движется по скату суставного бугорка, который появляется в зачаточном состоянии лишь к 7—8 месяцам и оформляется к 6—7 годам.

В спокойном состоянии сочленяется лишь часть передней поверхности суставной головки с выпуклостью на задней поверхности суставного бугорка, то есть суставная головка движется по скату суставного бугорка, который появляется в зачаточном состоянии лишь к 7—8 месяцам и оформляется к 6—7 годам.

Суставная ямка в 2—3 раза больше суставной головки. Суставные поверхности, соприкасаясь только своими выпуклостями, облегчают движения головки в различных направлениях. Инконгруэнтные височно-нижнечелюстные суставы выигрывают в свободе своих движений, теряя в силе и крепости. Головка суставного отростка нижней челюсти не только смещается по скату суставного бугорка, но и одновременно вращается вокруг своей оси.

Суставной диск является амортизатором при этих сложных движениях нижней челюсти и вместе с суставной сумкой как бы создает искусственную функциональную конгруэнтность элементов сустава. Свод суставной ямки образуется тонкой костной пластинкой, отделяющей сустав от мозговой полости. Такая близость сустава к височной доле мозга и среднему уху создает возможности их травмирования при смещении головок суставных отростков нижней челюсти вглубь суставной ямки, что нередко происходит при разрушении и удалении жевательных зубов.

Суставной бугорок у новорожденного ребенка почти отсутствует, суставная ямка плоская и имеет округлую форму, функционирует вся ямка, а не только передняя ее часть. Свод ямки толстый, сагиттальный и трансверзальный поперечники почти одинаковы. Суставная головка лежит в глубине ямки, диск еще не оформлен и представляет собой ткань, заполняющую ямку в качестве мягкой прослойки между головкой и бугорком; задний суставной отросток резко выражен. К 1,5 годам суставной диск уже хорошо выражен, ямка глубокая, имеется более или менее выраженная выпуклость суставного бугорка. С появлением жевательных зубов, которые берут на себя функцию удержания высоты прикуса, головка суставного отростка нижней челюсти выходит вперед из суставной ямки и прилегает ближе к передней стенке.

При боковых движениях нижней челюсти суставная головка на стороне сокращения мышц совершает путь вниз и вперед, отклоняясь внутрь. Другая суставная головка совершает в основном вращательное движение, незначительно поднимаясь вверх и смещаясь назад.

Аномалии зубочелюстной системы, в частности дистальный и глубокий прикус, занимают важное место в этиологии и патогенезе заболеваний височно-нижнечелюстных суставов.

При дистальном прикусе имеются особенности строения и функции височно-нижнечелюстных суставов. Отмечено увеличение ширины и глубины суставных ямок на 1,3 – 2 мм по сравнению с нормой (6-7 мм) со значительным погружением в них суставных головок. Высота суставного бугорка и конфигурация сустава зависит от глубины фронтального перекрытия [Steinhard G., 1957]. Суставные головки чаще находятся в середине суставных ямок; иногда они смещаются кзади в случаях резкого сужения верхнего зубного ряда или при ретрузии верхних резцов. Дистальное смещение суставных головок обычно сочетается с глубоким резцовым перекрытием и с зубоальвеолярным укорочением в области боковых зубов. Форма суставов зависит от того, какие движения в них преобладают [Rakosi Th., 1962] – при этом важную роль играют положение фронтальных зубов и глубина их перекрытия.

При дистальном прикусе, сочетающемся с протрузией верхних передних зубов, во время откусывания пищи и разговора, а иногда в состоянии физиологического покоя больные компенсаторно выдвигают нижнюю челюсть вперед. Суставные головки находятся в этот момент на заднем скате суставных бугорков [Ricketts R.M., 1966]. В ряде случаев наблюдают дисфункцию височно-нижнечелюстных суставов в результате увеличения амплитуды движений суставных головок во впадинах [Хорошилкина Ф.Я., 1970; Григорьева Л.П., 1984]. На внутрисуставных дисках образуются складки, неровности, обходя которые суставная головка совершает скачкообразные движения [Григорьева Л.П., 1984].

Для глубокого дистального блокирующего прикуса характерно дистальное положение суставных головок в суставных ямках. При этом уменьшается ширина щели в заднем отделе суставов по сравнению с передним. Задний отдел суставных щелей сужен по сравнению с нормой в среднем на 0,5 мм. При глубоком блокирующем прикусе затруднены сагиттальные и трансверзальные движения нижней челюсти, вследствие чего травмируются суставы, уменьшается переднезадний размер суставных головок, увеличивается глубина суставных впадин.

При гнатических разновидностях дистального прикуса с наличием большой сагиттальной щели суставные головки в ямках находятся в передненижнем положении. Передний отдел суставных щелей при дистальном прикусе становится шире, чем в норме в среднем на 0,6 – 0,7 мм. Преобладание скользящих движений ведет к повышенной функциональной нагрузке суставных бугорков, в результате чего они уплощаются.

Преобладание вращательных движений ведет к повышению функциональной нагрузки суставных головок. Суставные бугорки при этом высокие.

При ортодонтическом лечении сагиттальных аномалий прикуса должна происходить соответствующая перестройка и в височно-нижнечелюстных суставах.

Пассивное вытяжение нижней челюсти вперед при помощи межчелюстной косой резиновой тяги дает меньший эффект в смысле тканевой перестройки (Гойпль).

Активное систематическое выдвижение нижней челюсти способствует приспособительной перестройке височно-нижнечелюстного сустава, альвеолярных отростков и жевательной мускулатуры.

Исследования Брейтнера (Breitner, 1930), Т.В. Брегадзе (1951), С.С. Райзмана (1957), Гойпля и Штельмаха (1960) подтверждают возникновение при сагиттальном перемещении нижней челюсти тканевых преобразований в суставе.

Эти преобразования в суставе происходят по общей закономерности: там, где в результате действия аппарата образуется увеличенное давление, (зона давления), происходит резорбция костной ткани и всюду, где образуется тяга, происходит новообразование кости.

Брайтнер (1930 г.) в течение 82 дней подвергал нижнюю челюсть обезьян переднему смещению, и в конце опыта она оказалась выдвинутой вперед. Гистологические исследования показали, что мезиальное перемещение нижней челюсти сопровождалось перестройкой сустава, выразившейся в резорбции мезиальной стенки суставной впадины и передней части суставной головки. На дорсальной поверхности суставной головки обнаружено новообразование кости.

При дистальном смещении нижней челюсти тканевые изменения в суставе были аналогичными, но топография их была противоположной первому опыту: резорбция кости наблюдалась на дорсальной стенке суставной впадины и головки, костная ткань образовывалась на мезиальной поверхности суставной впадины и суставной головки.