· Художественный процесс и проблема идеала

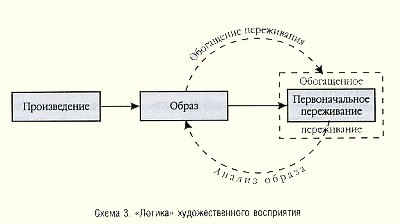

Из всего сказанного очевидно, что вся специфика процесса художественного восприятия состоит в том, что он обратен процессу художественного творчества, причем его заключительное звено - взаимодействие между образом и чувством, кодируемым этим образом - представляет собой цепочку челночных движений от образа к чувству и обратно. Эти движения продолжаются до тех пор, пока эта цепочка (или лучше сказать, спираль) не завершится полным сопереживанием: (см. Схему 3.)  Нетрудно заметить, что этот процесс является в некотором отношении зеркальным отражением процесса художественного творчества с той разницей, что там решающую роль играет серия "челночных" движений между образом и произведением (взаимодействие образа и материала). Характерно, что и там система таких движений завершается после конечного числа шагов нахождением уникальной материальной модели, адекватно выражающей соответствующее чувство.

Нетрудно заметить, что этот процесс является в некотором отношении зеркальным отражением процесса художественного творчества с той разницей, что там решающую роль играет серия "челночных" движений между образом и произведением (взаимодействие образа и материала). Характерно, что и там система таких движений завершается после конечного числа шагов нахождением уникальной материальной модели, адекватно выражающей соответствующее чувство.

Отметим, что этот процесс имеет статистический характер случайных колебаний (так сказать, флуктуаций), при которых возможно, вообще говоря, как обогащение, так и обеднение первичного сопереживания. Ибо только корректный анализ обогащает эмоциональную палитру образа, а некорректный, напротив, обедняет её.

История живописи показывает, что не только процесс художественного творчества влияет на процесс художественного восприятия, но и этот последний в целом оказывает обратное влияние на творчество. Это влияние проявляется в том, что не только зритель в своем "вчувствовании" должен учитывать самовыражение художника, включая его замысел и особенности стиля, но и художнику следует в своём самовыражении учитывать особенности зрительского "вчувствования", то есть вкусы того зрителя, для которого он творит. Хочет ли этого художник или нет, отдает ли он в этом себе отчет или не отдает - при любых условиях не следует забывать, что конечной целью, художественного творчества является обмен обобщенной эмоциональной информацией между художником и зрителем.

Таким образом, как художественное творчество, так и восприятие являются в действительности лишь составными звеньями единого процесса (Ср. Каган М. С. Художественная деятельность как информационная система в кн.: Каган М. С. Системный подход и гуманитарное знание. Л., 1991. С. 308-239), который удобно назвать художественным процессом. Этот термин обозначает именно специфическое единство художественного творчества и восприятия (то есть их взаимосвязь и взаимодействие) и подчеркивает несводимость этого понятия к художественной деятельности. Поскольку в изобразительном искусстве художественная деятельность совпадает с художественным творчеством (в отличие от, например, литературы и музыки, где она не сводится к творчеству, так как включает ещё и исполнительскую деятельность), то отсюда ясно, что понятие художественного процесса шире понятия художественной деятельности. Из анализа художественного творчества, данного в главе I, ясно, что главная загадка этого творчества состоит в следующем: как возможно на основании знания только объекта эмоционального отношения найти в гигантском множестве возможных умозрительных моделей ту единственную модель, которая даёт адекватное выражение эмоционального отношения к объекту и в то же время может быть совсем не похожа на этот объект? Это более трудно, чем отыскать иголку в стоге сена или крупицу золота в огромной массе пустой породы. Парадоксально то, что подлинно талантливые художники каким-то образом находят такую модель. Если бы художественный образ был копией объекта эмоционального отношения, то никакой трудности бы не возникло; копирование исключило бы необходимость выбора. Но благодаря символическому характеру художественного образа (см. гл. I п. 2) возникает потребность в кодировании, а это сразу ставит во всей остроте проблему выбора, причем из потенциально огромного множества вариантов. Главная тайна таланта заключается не столько в искусстве конструирования новых моделей, как именно в искусстве выбора из потенциально возможных моделей максимально выразительной. Недаром великий математик А. Пуанкаре говорил, что "творить - значит выбирать" (В этом пункте научное и художественное творчество сближаются друг с другом настолько, что становятся практически неразличимыми /ср. высказывания о природе творчества у Пуанкаре и Делакруа/).

С одной стороны, поскольку объект эмоционального отношения имеет, как правило, мало общего с художественным образом, знание этого объекта не может играть роль селектора (вспомогательного ограничителя, эстетического фильтра) для отбора уникальной модели из множества возможных. С другой стороны, осуществить выбор путем последовательного перебора вариантов невозможно, ибо ввиду их огромного количества не хватит жизни не только одного художника, но и многих поколений художников.

Но парадоксально не только художественное творчество, но и восприятие. Из анализа последнего в этой главе не менее очевидно, что главная загадка (парадокс) художественного восприятия такова: как возможно без знания объекта эмоционального отношения достичь какого бы то ни было сопереживания? Поведение зрителя в этом отношении ничуть не менее загадочно, чем поведение художника: если художник неким "чудесным" способом извлекает из необозримого океана возможностей уникальный образ, то зритель восхищается этим образом, не имея ни малейшего представления об его идейном содержании. Причём и здесь мы встречаемся тоже с проблемой выбора. Придя на выставку, в музей, в художественный салон и т.п. зритель тоже выбирает понравившийся ему экспонат с той разницей, что художник выбирает из потенциальных произведений, а зритель - из актуально существующих. Но почему зритель предпочитает одно и игнорирует другое? Какова причина такого избирательного поведения?

Правда, есть еще одно различие в поведении зрителя и художника. Дело в том, что в отличие от художника зритель всегда имеет дело со сравнительно небольшим количеством вариантов, не превышающим даже в крупнейших мировых собраниях нескольких тысяч. Поэтому он может действовать методом перебора (методом проб и ошибок), последовательно переходя от одного экспоната к другому. Но проблема, стоящая перед зрителем, не в том, как найти максимально выразительный образ для переживаемого чувства, а как пережить это чувство, не соприкасаясь с его источником в жизни.

История как творчества, так и восприятия убедительно свидетельствует о том, что ключ к решению обоих парадоксов надо искать в понятии идеала. Художник потому может найти уникальный образ в необозримом множестве, что он выбирает этот образ с помощью того же идеала, с помощью которого он в свое время выбрал объект эмоционального отношения (гл. I). Именно идеал, по-видимому, играет роль таинственного селектора при отборе. И он может сыграть эту роль только потому, что идеал художника в процессе вдохновения (когда зарождается эмоциональное отношение к объекту) совпадает с его идеалом в процессе моделирования (когда конструируется и выбирается выразительная модель). Если же при переходе от вдохновения к моделированию идеал изменяется, тогда художник не может найти модель, адекватно выражающую соответствующее чувство, и терпит творческую неудачу.

Зритель же потому может сопереживать художнику без знания объекта эмоционального отношения (то есть "идеи" произведения), что его идеал совпадает с идеалом художника. В этом случае художественное произведение может вызвать эмоциональный отклик у зрителя просто потому, что оно соответствует, по крайней мере по нескольким формальным признакам, требованиям эстетического идеала зрителя. С другой стороны, художник для того, чтобы создать произведение, соответствующее вкусам зрителя, должен производить выбор образа с помощью идеала, совпадающего с идеалом зрителя.

Таким образом, анализ художественного процесса, проведенный в гл. I и II, позволяет сделать следующий очень важный для понимания сущности этого процесса вывод: именно совпадение эстетических идеалов зрителя и художника является, по-видимому, конечной причиной возможности сопереживания. И, наоборот, расхождение идеалов делает сопереживание невозможным (Отсюда следует исключительное практическое значение теории художественного восприятия: тот, кто не усвоил этой теории, лишает себя возможности понять огромное множество шедевров мирового искусства и этим чудовищно обедняет свою эмоциональную жизнь).

Следовательно, подоплёкой художественного процесса, его фундаментальной основой является существование эстетического идеала. Но чтобы выяснить точный смысл этого понятия, необходимо предварительно прояснить общее понятие идеала ("идеала вообще"), чем мы и займемся в следующей главе.

Глава 3

ФУНКЦИЯ ФИЛОСОФИИ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ

Прирождённым художником я называю того,

кому природа с рождения вложила в душу

идеал, заменяющий ему истину; он верит в

него безусловно, и задачей его жизни

становится раскрытие его для других путем

наиболее полного его осознания в самом себе.

(Маре)

3a Философия и идеал. Идеал человека и эстетический идеал

· О природе философского знания

· Идеология как учение об идеале

· Идеализация человека и её результат

· Эстетический идеал и его особенности

· О природе философского знания

Тень идеала падает на всю сферу истории культуры. Под самыми разными терминами то здесь, то там появляется идея о присутствии в недрах культуры некоторого устойчивого фактора, определяющего как её специфические черты, так и её эволюцию в том или ином направлении. Начиная с "блага" Платона, Плотина и Августина, он фигурирует то под видом "духовного климата эпохи" или "моральной температуры" (Тэн); или "общей формы созерцания известной эпохи" (Вёльфлин); или просто "духа эпохи" (М. Дворжак), "правды жизни" (В. Соловьев", подвижнической истины" (П. Флоренский); или более глобально в форме "культурного образца или стандарта ценности" (Манро), "прасимвола культуры" (О. Шпенглер) и т.п. Иногда для обозначения указанного фактора используются и более сложные термины, как например, "супер-эго" (Фрейд), "архетип" (Юнг), "мем" (Моно) и т.д.

Разноголосица терминов столь велика, что с первого взгляда трудно заметить в них нечто общее. Однако, как мы увидим из последующего изложения, все эти хитроумные наименования суть расплывчатые, туманные и, по существу, подготовительные формулировки для обозначения того, что на обычном человеческом языке называется простым словом "идеал". То, что это понятие играет определяющую роль в понимании не только искусства, но и культуры в целом, известно давно. Тем не менее, как уже отмечалось в "Предисловии", прогресс в его анализе пока невелик. Чтобы придать ему ясный и однозначный смысл, соответствующий наиболее важным аспектам его реального употребления в разных сферах человеческой деятельности, необходимо выяснить связь этого понятия с исходными принципами философского мировоззрения, которого придерживается носитель идеала. Для этого следует рассмотреть процесс формирования этого понятия в недрах развитой философской системы.

1. Философия и идеал. Идеал человека и эстетический идеал.

О природе философского знания. Многовековой опыт истории философии убедительно свидетельствует в пользу того, что подобно тому как элементарной ячейкой развитого научного знания является научная теория, точно так же подобной ячейкой развитого философского знания является философская система. Последняя предполагает четкую формулировку исходных философских понятий ("категорий"), связывающих их исходных принципов и выводимых из этих принципов (тем или иным способом) следствий. Несистематизированное ("бессистемное") философское знание представляет собой закономерный подготовительный этап для возникновения систематизированного знания. Это, так сказать, "детский лепет" в сфере философствования. Более низкий статус несистематизированного философского знания объясняется, прежде всего, тем, что только систематизированное знание позволяет избежать эклектического спутывания противоположных утверждений, что делает такое "знание" бессодержательным и потому неинформативным (Ссылки на угрозу догматизма при построении системы неубедительны: ошибочное систематизированное знание лучше бессодержательного (бессмысленного), ибо уменьшение числа ошибочных вариантов позволяет приблизиться к истине, тогда как бессмысленное "знание" ведет лишь к напрасной потере времени).

Как известно, специфика систематизированного философского знания состоит не просто в "любви к мудрости", а к высшей мудрости, критерием которой является высшая общность. Поскольку мировоззрение любого человека должно дать ответ на три ключевых вопроса: 1) какова сущность мира и мое место в нем; 2) как я могу познать эту сущность и своё отношение к ней; 3) что я должен делать, чтобы это познание сделало мою жизнь осмысленной, - постольку любая развитая философская система должна состоять из трех взаимосвязанных частей. Во-первых, это онтология - учение об объективно-универсальном бытии (Следует отметить, что онтологию нельзя определять как учение о "бытии вообще" (Вольф и др.), ибо в этом случае пропадает всякое различие между онтологий и философией, поскольку игнорируется принципиальное различие между объективным и субъективным бытием. Нельзя её определить и как учение об объективном бытии, ибо тогда пропадает разница между предметом онтологии и конкретных наук), т.е. об объективной реальности и её атрибутах, рассматриваемых в предельно общем виде. Во-вторых, гносеология - учение об универсальных закономерностях познания этой реальности, т.е. о природе и способах достижения объективной истины. В-третьих, аксиология - учение о природе ценности и общих закономерностях её формирования.

Такая структура показывает дальновидность и проницательность тех античных философов, которые ещё в глубокой древности сумели осознать это обстоятельство. Именно философы стоической школы в Афинах (3-1 в. до н.э.) впервые четко выделили в философской системе три части: 1) фундамент системы - учение о природе ("физика"); 2) своеобразная надстройка над ним - учение о мышлении ("логика"); и 3) верхний этаж всего сооружения - учение о поведении ("этика").

В ходе многовекового развития философии понимание соответствующих разделов философской системы подверглось значительному развитию и обобщению, в результате чего мы и получаем вместо античной физики - современную онтологию; вместо античной логики - современную гносеологию; а вместо античной этики - современную аксиологию.

Поскольку высшей ценностью всегда считалось так или иначе понимаемое счастье, то развитую философскую систему с учетом сказанного можно определить как систематизированное учение об универсальных закономерностях, которым подчиняются объективная реальность, истинное познание и счастливое поведение.

Есть в Риме, в Ватиканском дворце, удивительная зала, на одной из стен которой находится знаменитая фреска Рафаэля "Философия" (1508-1511), получившая в XVII в. не очень удачное название "Афинская школа". Можно с полной уверенностью сказать, что в мире нет художественного произведения, которое бы раскрывало сущность философского знания с такой глубиной и точностью, как это сделано средствами изобразительного искусства в этой фреске. Философия как "высшая мудрость" (любомудрие) представлена здесь в образе грандиозного храма, посвященного Аполлону (богу знания, дающего истину) и Афине (богине мудрости). В центре этого храма, естественно, находятся те, кто заложил фундамент классической философии - Платон и Аристотель. Первый держит в левой руке свой трактат "Тимей", посвященный общим принципам устройства космоса, а правой указывает на небо; второй держит в левой руке свою "Этику", а правой указывает на землю. Нетрудно догадаться, что поведение Платона символизирует значение онтологии, а Аристотеля - аксиологии: "Жест Платона - обозначение высшего знания о мироустройстве, жест Аристотеля - указание пути к достижимому на Земле высшему благу" (Горфункель А. Х. От "Торжества Фомы" к "Афинской школе": философские проблемы Культуры Возрождения) // История философии и вопросы культуры. М., 1975. С. 163). Изображенные на переднем плане слева группа "математиков" во главе с Пифагором, а справа - группа "физиков" во главе с Архимедом представляют в аллегорической форме значение для философии точных методов познания истины и, следовательно, гносеологии как промежуточного звена, связывающего онтологию с аксиологией.

Идея единства онтологии и аксиологии как ключ к формированию и пониманию всякой достаточно зрелой философской системы находит свое аллегорическое воплощение не только в том, что Платон и Аристотель вопреки исторической истине мирно шествуют бок о бок, в полном согласии, образуя единую философскую школу, но и в том, что представители "натуральной" (Пифагор, Архимед, Птолемей и др.) и "моральной" (Сократ, Диоген, Зороастр и др.) философии беспорядочно перемешаны друг с другом (в композиции фрески нет четкого разделения между ними).

Таким образом, содержанием фрески "Философия" является эмоциональное отношение художника к принципу единства фундаментальных закономерностей мироздания и фундаментальных ценностей человеческой жизни, или, другими словами, принципу единства философской теории и житейской практики. Этот тот самый принцип, который так волновал много лет спустя Канта. В тщетных поисках указанного принципа, он произнес в "Критике практического разума" (1788) знаменитое изречение, ставшее его надгробной эпитафией: "Две вещи наполняют мой дух новым и всё большим благоговением - звездное небо надо мной и нравственный закон во мне".

Итак, любая развитая философская система покоится, так сказать, на трех китах: реальность, истина, ценность. Эти понятия в истории философии могут, разумеется, подвергаться различным модификациям, развиваться и обобщаться, но они не могут вообще "устареть". Последнее связано с тем, что они учитывают три минимальных требования общечеловеческого здравого смысла - принцип объективности мира, принцип его познаваемости и принцип осмысленности человеческого существования. При построении философской системы эти требования позволяют избежать трех "метафизических чудовищ": солипсизма, агностицизма и пессимизма. Однако примечательно, что даже отказ от всех трёх понятий сохраняет структуру системы неизменной. Прекрасной иллюстрацией такого фокуса, который был проделан ещё в глубокой древности, является античный скептицизм (Пиррон, Секст Эмпирик и др.). Так как согласно скептической точке зрения реальность есть лишь видимость, то человек в познавательном плане имеет возможность только сомневаться (недостижимость как истины, так и заблуждения), а поэтому в области аксиологии единственной ценностью может быть только апатия (равнодушие и бездеятельность). Итак, мы получаем следующую систему: учение о видимости (скептическая онтология) (Это могут быть атомы и пустота Демокрита, идеи и вещи Платона, бытие с его атрибутами и вечным двигателем Аристотеля, единое неоплатоников, божественная сущность и сотворенный ею материальный мир Августина и Фомы Аквинского, субстанция Спинозы, монады Лейбница, абсолютный дух Гегеля, универсальная воля Шопенгауэра, брахман и майя индийских философов, дао китайских философов и т.п) учение о сомнении (скептическая гносеология)(Ввиду неподвластности этих понятий "старению", не может "устареть" и проблема взаимоотношения между ними. Прогресс в понимании этого взаимоотношения может состоять в развитии и обобщении представлений об их взаимосвязи и взаимодействии, но никак не может сводиться к их простому отождествлению и самоликвидации.

В истории философии находились любители поставить под сомнение хотя бы одно из указанных понятий. Но такие попытки, как правило, свидетельствовали не о глубокомыслии, а о недомыслии. Последнее Свифт очень метко охарактеризовал следующим образом: "Нет такой нелепости, такого абсурда, относительно которого некоторые философы не утверждали бы, что это истина". Рекорд был поставлен, по-видимому, теми, кто без тени смущения настаивал на истинности тезиса "истина есть иллюзия") учение об апатии (скептическая аксиология).

До сих пор мы говорили о развитой философской системе. Поскольку построение такой системы стоит большого труда, то естественно желание некоторых философов ограничиться более простой задачей - сократить объем работы, опустив некоторые из разделов. Так возникают "вырожденные" (недоразвитые) системы. Нетрудно догадаться, что существует семь основных способов такого "вырождения": онто-гносеологическая система без аксиологии, онто-аксиологическая без гносеологии, гносео-аксиологическая без онтологии; "чистая" онтология; чистая "гносеология", "чистая" аксиология; слияние всех разделов в нечто тождественное. Такие системы проводят к разного рода теоретическим и практическим трудностям. Например, "чистая" онтология неизбежно теряет связь с практической деятельностью людей и приобретает откровенно схоластический характер. Напротив, "чистая" аксиология превращается в свод рецептов практического поведения без серьезного теоретического обоснования, вследствие чего сами рецепты повисают в воздухе и приобретают сомнительный характер. Говоря коротко, "чистая" онтология подобна фундаменту без здания, а "чистая" аксиология - зданию без фундамента. Первый оказывается бесполезным, а второе - шатким. "Чистая" же гносеология может быть уподоблена каркасу, приспособленному для соединения здания с фундаментом. Без здания и фундамента такой каркас становится "пустой схемой" (Эйнштейн), которая тоже никому не нужна.

Однако наибольшим курьёзом является последний вариант полного слияния всех трёх разделов в нечто "единое". В этом случае мы имеем дело уже не с простой схоластикой, которая может быть, тем не менее, информативной, а с неинформативной схоластикой, рассуждающей по форме обо всём, а по содержанию ни о чем. "Вырождение" системы в указанном направлении легко может привести к тому роду словоблудия, которое наблюдается при некоторых формах старческого склероза и которое компрометирует философское знание в глазах широкой публики в наибольшей степени. В то же время у некоторой части публики, недостаточно компетентной в философских вопросах, но проявляющей к ним повышенный интерес, такое философствование может породить иллюзию особой "мудрости" ввиду непонятности проводимых рассуждений. Поэтому последний тип "вырождения" особенно опасен и является наиболее ярким проявлением кризиса философского мышления (Формально возможны ещё три промежуточные формы "вырождения": 1) слияние онтологии и гносеологии при существовании самостоятельной аксиологии; 2)слияние онтологии и аксиологии при самостоятельной гносеологии; 3) слияние гносеологии и аксиологии при самостоятельной онтологии. Если учесть и эти формы, то всего существует, по-видимому, 10 способов философского грехопадения. Причём некоторые из них ещё ждут своих энтузиастов, которые бы заполнили пустующие пока "ниши". Поскольку в философской деятельности, как и во всякой другой, неизбежно разделение труда, то каждая из составных частей системы подразделяется на секции. При этом становится возможным "вырождение" системы, так сказать второго порядка. Философия редуцируется уже не к онтологии, а, например, к философии пространства и времени; не к гносеологии, а, предположим, к философии языка; не к аксиологии, а, допустим, к философии свободы. Специализация такого типа способствует более детальной разработке соответствующих разделов системы. Плоха, следовательно, не специализация, а её абсолютизация).

Как уже отмечалось, высший этаж философского здания образует учение о ценности. Но что является критерием последней? Анализ этого вопроса показывает (См. об этом гл. IV п.1), что ценность связана с понятием идеала; более того, она является результатом реализации некоторого идеала. Таким образом, в основе системы ценностей, составляющей данную культуру, лежит идеал. Поэтому аксиология, в конечном счёте, неизбежно становится идеологией, т.е. учением о природе и универсальных закономерностях формирования и реализации идеала. Ирония истории состоит в том, что термин "идеология" был заменён более двусмысленным и постольку менее удачным термином "идеология", который в ХIX в. использовался для обозначения общего учения об идеях. (Термин "идеология" в указанном смысле впервые введен французским философом и экономистом Дестютом де Траси в его труде "Элементы идеологии" /1801-1815/). Однако в XX в. этот последний термин всё чаще стал употребляться для обозначения именно учения об идеале (коммунистическая идеология, нацистская идеология, идеология либерализма, религиозная идеология и т.п.).

Возникает вопрос: каково соотношение понятий "идеал" и "истина"? Чтобы понять их различия и специфику, надо учесть разницу между конформизмом и трансформизмом.

Первый означает приспособление к окружающему миру, такому, каков он есть безотносительно к нашему существованию и нашим желаниям (Если идея конформизма получила наиболее чёткое выражение в западной философии у стоиков, а в восточной - у даосов, то идея трансформизма - у Маркса и Ницше. Первый писал: "Философы лишь различным образом объясняли мир, а дело состоит в том, чтобы изменить его"; второй выразил ту же мысль в несколько иной форме "Вера в то, что действительно есть, существует мир такой, какой он должен был бы быть, это - вера непродуктивных /болезненных, утомлённых жизнью/, которые не хотят сами создать себе такого мира, каким он должен быть. Они предполагают его уже существующим, они ищут средства и пути, чтобы постигнуть его. "Воля к истине" - как бессилие воли к творчеству /Ницше Ф. Полное собр. соч. Т.9. Ь. 1910 с.281/). Другими словами, конформист изменяет свои желания, чтобы "подогнать" их к независимому от него объекту. Напротив, трансформизм предполагает преобразование окружающего мира таким образом, чтобы "подогнать" его к нашим желаниям. В первом случае субъект изменяется применительно к объекту; во втором - объект применительно к субъекту. С этой точки зрения истина есть соответствие знания объекту, каким он существует до, вне и независимо от нас. В отличие от заблуждения она даёт нам карту мира, каким он является "на самом деле", так сказать, "в себе" (То обстоятельство, что получение знания в конечном счёте всегда предполагает взаимодействие субъекта с объектом, не является (вопреки широко распространённому мнению) препятствием для познания объекта "в себе". Дело в том, что истинное знание (в отличие от ошибочного или бессмысленного, т.е. противоречивого) благодаря адекватности отражения им реальности предполагает (как это не парадоксально звучит!) возможность выхода за рамки знания и субъективности вообще в сферу реальности "в себе". Парадокс снимается именно адекватностью отражения, т.е. самим понятием объективной истины. В физике это проявляется в познании инвариантов, фигурирующих в законах симметрии. Лучшим доказательством способности знания выходить за собственные рамки является возможность появления в нашем сознании мысли о существовании независимой от знания реальности. Если бы знание не могло совершить этакий пируэт, подобная мысль вообще не могла бы никому прийти в голову). Напротив идеал есть соответствие знания субъекту, ибо он даёт нам картину мира не таким, каков он есть, а таким, каким он должен быть согласно нашему желанию. С этой точки зрения идеал является своеобразным антиподом истины: давая картину мысленно (а не реально!) преобразованного мира, он оказывается в некотором смысле "искажением" истины, её "деформацией". С первого взгляда может показаться, что идеал является особым родом заблуждения. Однако это не так: вся специфика идеала состоит в том, что, принципиально отличаясь от истины, он не менее существенно отличается и от заблуждения. Если заблуждение есть отклонение знания от истины вопреки желанию, то идеал является таким отклонением соответственно желанию. Стало быть, в отличие от заблуждения, являющегося искаженным представлением о реальности, идеал есть точное представление о желаемом изменении реальности. Отличие идеала от истины ведет к далеко идущим последствиям.

Если понятие истины ассоциируется, прежде всего, с такими понятиями как знание и эксперимент, то понятие идеала - с такими как вера и жертва.

Для истины характерен примат знания перед верой - "Верю, потому что знаю". Научная вера всегда опирается на знание. Для идеала, напротив, типичен приоритет веры - "знаю, потому что верю". Идеологическая вера (в отличие от научной) опирается не на знание, а на желание (Характерно, что когда ученый верит в гипотезу, то он при этом всегда опирается на определенные научные данные (знания), делающие подтверждение гипотезы весьма вероятным. Если же таких данных у него нет, тогда его вера утрачивает научный характер и становится "идеологической", ибо она диктуется в этом случае исключительно его мировоззренческими установками).

В той же мере, в какой для утверждения (установления) истины нужен эксперимент, для утверждения (реализации) идеала требуется жертва. Другими словами, если истина устанавливается с помощью доказательства (в конечном счете, эмпирического), то идеал - посредством жертвоприношения (подробнее об этом см. дальше) (Отсюда следует, что если критерием истины является проверка (верификация), то критерием идеала - вера. Если человек только знает чей-то идеал, но не верит в него, то такой идеал не является его идеалом. Нетрудно заметить, что бытующее в некоторых кругах мнение, будто критерием истины может быть не только проверка, но и вера, основано на смешении понятий "истина" и "идеал". Не следует забывать, что именно идеал не требует доказательства; истина же обязательно требует. Можно сказать, что вера заменяет идеалу доказательство, а жертвоприношение - проверку, напротив, доказательство заменяет истине веру, а проверка – жертвоприношение).

Относительно соотношения идеала и истины в истории философии известны два ошибочных подхода - отождествление идеала с истиной (например, гегелевское определение идеала как "формы проявления идеи", т.е. истины) или истины с идеалом (например, ницшеанское определение истинности как "ценности"). Первый подход, как мы увидим дальше, губителен для искусства, а второй - для науки. Следовательно проблема взаимоотношения идеала и истины должна решаться не путем редукции одного к другому, а путем раскрытия их взаимосвязи и взаимодействия. Из изложенного так же ясно, что смешение идеала с истиной лежит в основе известной концепции двойственности истины. Если не путать истину и идеал, то легко понять, что идеалов может быть сколько угодно, тогда как объективная истина может быть только одна. Другими словами, плюрализм идеалов не вступает в противоречие с монизмом истины.

Развитая философская система, независимо от конкретного содержания её частей, обладает исключительно ясной и убедительной логикой: постулируемая природа реальности (онтологическая "модель", или "картина" реальности) определяет характер истины, т.е. картину того, что из себя представляет мир безотносительно к человеку, а истина определяет характер идеала, т.е. картину того, каким мир должен быть, чтобы соответствовать человеческим потребностям и интересам.

При этом зависимость идеала от истины проявляется в двух аспектах: во-первых, нельзя построить картину должного, если нет картины существующего, ибо тогда не ясно, чем желаемое должно отличаться от действительного. Следовательно, без истины невозможно формирование идеала. Во-вторых, нельзя воплотить картину должного в действительности (ибо тогда не ясно, что надо предпринять, чтобы реализовать эту картину). Стало быть, без истины невозможна и реализация идеала. Реализация же идеала определяет всю систему ценностей данного общества, т.е. его культуру.

Итак, значение категории идеала в философской системе, в конечном счете, состоит в том, что это понятие показывает, как в рамках данной системы можно ответить на вопрос о смысле человеческой деятельности. Дело в том, что понятие истины не в состоянии ответить на этот вопрос (вопреки довольно распространенному мнению). Истина не несет никакой ответственности за её применение именно потому, что эту ответственность целиком принимает на себя идеал. По мере расцвета идеала деятельность, направляемая этим идеалом, наполняется глубоким смыслом; по мере же его упадка она постепенно теряет этот смысл и становится бессмысленной.

Проблема взаимоотношения идеала и истины тесно связана с проблемой взаимоотношения идеологии и науки. История такого взаимоотношения показывает, что отношение идеологии к науке двойственно. С одной стороны, любая идеология нуждается в той или иной степени в объективной информации для обоснования и реализации идеала. С другой стороны, всякая идеология испытывает страх перед точной и полной информацией, ибо последняя может вступить в противоречие с идеалом и, тем самым, мешать его обоснованию и реализации. Поэтому любая идеология стремится ограничить претензии науки выступать в роли универсального средства решения всех социальных проблем. И постольку она права, ибо никакая истина не может заменить идеал. Но это обстоятельство не дает права идеологии пытаться подорвать монополию на истину, которой обладает наука и только она.

Очень выразительной иллюстрацией сказанного является взаимоотношение с наукой коммунистической идеологии в СССР. Культ науки здесь парадоксальным образом сочетался с её удушением. Как естественные, так и гуманитарные науки щедро финансировались в тех случаях, когда они укрепляли коммунистический идеал (развитие военно-промышленного комплекса и средств коммунистической пропаганды), и беспощадно подавлялись, когда создавали для него угрозу. По мере "старения" этого идеала (см. гл. IV), истина становилась для него всё более опасной соседкой. Следствием этого был рост общего страха советского руководства перед объективной информацией в любых областях. Этот страх в последние годы существования тоталитарного режима в СССР приобрел совершенно анекдотическую форму в рафинированной дозировке информации в системе партноменклатуры (т.н. закрытые письма ЦК, различные "атласы" и сводки и т.п.).

Резюмируя взаимоотношение идеала и истины можно сказать следующее. Истина без идеала "слепа", а идеал без истины "хромает". Поэтому взаимоотношение истины и идеала напоминает старинную аллегорию, использованную в своё время, Шопенгауэром - образ слепого, несущего на своих плечах хромого. Истина и идеал так же нуждаются друг в друге, как крепконогий слепец и острозоркий хромец.

Таким образом, мы видим, что философское знание в высшей степени парадоксально и напоминает обоюдоострое оружие. С одной стороны, это самый общий, тонкий и глубокий вид знания, затрагивающий наиболее фундаментальные проблемы человеческого существования. Человек с широким философским кругозором смотрит на мир глазами орла, восседающего на горной вершине, тогда как тот, кто страшится такого кругозора, уподобляется лягушке, выглядывающей из болота. Но, с другой стороны, именно это знание позволяет легче всего ловить рыбу в мутной воде, порождая массу пустых спекуляций, напрасных иллюзий и неразрешимых псевдопроблем. Поэтому относительно философского знания можно сказать то, что Аристотель сказал как-то об античных женщинах: и жить с ними, подчас бывает тяжко, но и жить без них невозможно (Поводом для такого высказывания явилось, по-видимому, поведение небезизвестной Ксантиппы - супруги Сократа, - которая, если верить рассказам античных писателей, не раз обливала великого мыслителя помоями).

В связи с этим приобретает особый интерес вопрос об истинности философского знания и о критериях такой истинности. Очевидно проблема истинности самой философской системы не может решаться в рамках этой системы, ибо любая система является истинной с точки зрения её критерия истинности. Критерий истинности философского знания лежит за пределами этого знания по той причине, что философское знание есть своеобразная надстройка над теми видами знания, которые связаны непосредственно в практической деятельностью.

Таковым, в конечном счете, является научное знание - как естественно - так, и социально-научное, охватывающее все сферы культуры. Так как вера не может быть критерием истинности философских принципов, то они тоже требуют проверки. Специфика последней состоит в том, что она может быть только косвенной, через демонстрацию их эвристической или антиэвристической роли в формировании фундаментальных научных теорий в разных областях природных и социальных явлений. С этой точки зрения разные философские системы не могут быть равноценными: преимущество имеет та, критерий истинности которой совпадает с критерием истинности в науке.

Философская система, удовлетворяющая такому критерию, может явиться результатом только метанаучной (т.е. обобщающей все формы научного знания) деятельности. Это значит, что подобно тому как истинная научная теория может возникнуть лишь в результате анализа и синтеза "безумных" (Бор) умозрительных гипотез, истинная философская система может сформироваться тоже лишь на основе анализа и синтеза ещё более "безумных" умозрительных конструкций.