Ќаучное управление Ч это всегда целе≠направленна€ де€тельность людей и го≠сударства по оптимизации объективных и субъективных условий общественной жизни, при наличии которых осуществ≠л€етс€ планомерный процесс повышени€ уровн€ материального и духовного со≠сто€ни€ людей.

ƒ ћильтон

—оциально-психологические €влени€ и процессы должны не только изучать≠с€. »ми можно и нужно управл€ть. »х можно регулировать.

Ёффективное управление общественными процессами, их правильное регули≠рование предполагает всестороннее научное изучение их причинно-следствен≠ных св€зей, механизмов функционировани€ и последующее воздействие на их субъекты и объективные услови€, в которых они развиваютс€.

ѕрин€тие решени€ часто свидетельству≠ет о том, что человек устал думать

–альф Ѕолен

—овременное управление призвано продуктивно воздействовать в гуманисти≠ческих цел€х на материальную и духовную сферы общественной жизни в масш≠табах общества, региона, социальной группы. ƒобитьс€ этого невозможно, опи≠ра€сь только на знани€ технологических, экономических и организационных законов общественной жизни. —ледует использовать также законы, относ€щие≠с€ к функционированию социальной структуры на всех уровн€х общественной жизни, к происход€щим на них идеологическим процессам, образовани€м право≠вого и нравственного пор€дка. ќсобое место при этом принадлежит познанию и использованию в управлении социально-психологических закономерностей.

—овершенно бесполезных людей всегда можно заменить теми, кто был бы поле≠зен совсем на другом месте.

¬еслав Ѕрудзиньский

ѕсихологи€ управлени€ Ч одна из важнейших отраслей современной со≠циальной психологии, изучающей об≠щение и взаимодействие людей в раз≠личных социальных структурах

–азработкой проблемы управлени€ занимаютс€ различные отрасли зна≠ний информатика, юриспруденци€, философи€, психологи€, педагогика, эргономика, социологи€ и др. ќднако обща€ теори€ управлени€ начала раз≠рабатыватьс€ в недрах кибернетики и теории систем ибернетика (от греч kybernetike Ч искусство управле≠ни€) Ч наука об управлении, св€зи и переработке информации в биологи≠ческих, технических и комплексных (человеко-машинных) системах

ѕроцессы управлени€ имеют место там, где осуществл€етс€ обща€ де€≠тельность людей дл€ достижени€ оп≠ределенных результатов

”правление Ч комплекс необхо≠димых мер вли€ни€ на группу, об≠щество или его отдельные звень€ с целью их упор€дочени€, сохранени€ качественной специфики, усовер≠шенствовани€ и развити€

”правление осуществл€етс€ по об≠щим законам во всех сложных дина≠мических системах управлени€ (со≠циальных, психологических, биологи≠ческих, технических, экономических, административных и др) и основано на получении, обработке и передаче информации

Ќаучна€ организаци€ управле≠ни€ требует применени€ исследовате≠лем и руководителем системного ана≠лиза ситуации, построени€ (в виде умственных представлений или материализованных схем, планов) модели управл€емого объекта и его возможных изменений, моделировани€ про≠цессов профессиональной де€тель≠ности (построени€ профессиограмм) и поведени€ личности (психограмм людей)

|

|

|

”правление, осуществл€емое в со≠циальных структурах, имеет свои спе≠цифические особенности, выражаю≠щиес€ в том, что используютс€ гиб≠кость человеческого ума, разнообразные знани€ людей, своеобразие их пам€ти и волевых качеств, специфика межлич≠ностных отношений

÷ель управлени€ Ч желаемый ре≠зультат, который должен быть полу≠чен после осуществлени€ действий уп≠равлени€.

ќсновной целью управлени€ €вл€≠етс€ заранее обозначенное, запрограм≠мированное состо€ние системы, дости≠жение которого в процессе управлени€ позвол€ет решить нужную проблему ÷елеполагание €вл€етс€ определ€ю≠щим условием эффективности управ≠ленческой де€тельности руководителей и руковод€щих структур.

Ќаличие и содержание цели детер≠минируют существование системы уп≠равлени€, котора€ функционально орга≠низуетс€ (самоорганизуетс€) именно дл€ достижени€ определенных целей ќтсутствие общей цели преп€тствует формированию системы управлени€ или она функционирует какое-то вре≠м€ вхолостую, побуждаема€ какими-либо неадекватными задачами

«адачи управлени€ Ч это поста≠новка конкретных вопросов, подлежа≠щих решению и последовательно при≠вод€щих к достижению основной цели управлени€.

—оциальна€ система управле≠ни€ Ч это система управлени€, в ко≠торой присутствуют субъект-субъект≠ные (человек Ч человек) отношени€

—убъект управлени€ Ч это струк≠турно обозначенные объединени€ лю≠дей и руководители на персональном уровне, наделенные управленческими полномочи€ми и осуществл€ющие уп≠равленческую де€тельность

ќбъект управлени€ Ч это от≠дельные люди или группы, на которые направлены организованные, система≠тические, планомерные воздействи€ субъекта управлени€

”правленческие отношени€ ¬ процессе осуществлени€ функций уп≠равлени€ сотрудники вступают в оп≠ределенные управленческие отноше≠ни€, которые выступают как процесс общественных действий участников управлени€, в ходе которого удовлет≠вор€ютс€ как их общие, так и особые интересы

ќсновой формировани€ управлен≠ческих отношений служат цели и фун≠кции управлени€

‘ункции управлени€ ”правление обеспечиваетс€ выполнением р€да функций, под которыми понимают кон≠кретные направлени€ де€тельности и которые подраздел€ютс€ на:

Ч целевые, назначение которых со≠стоит в направленности к определен≠ной цели системы, котора€ может ох≠ватывать отрасль, регион, учрежде≠ни€ и т д,

Ч организационные, назначение которых состоит в использовании оп≠тимальных методов объединени€ спе≠циалистов, сотрудников дл€ реализации существовани€ системы управлени€, обеспечени€ жизнеде€тель

ности всех ее подструктур,

Ч материально-технического обеспечени€, посредством которой ру≠ководитель определ€ет действительные потребности системы и ее подсистем в материальных ресурсах,

Ч экономико-финансовую, кото≠ра€ позвол€ет руководителю своевре≠менно определ€ть реальную стоимость дл€ его организации при осуществле≠нии поставленной задачи и понесен≠ные ею затраты по жизнеобеспечению своих подразделений,

Ч учета и контрол€, котора€ со≠стоит в обеспечении сбора, передачи, сохранени€ и обработки данных учета, т е в количественной обработке, регис≠трации и систематизации информации о де€тельности системы, о выполнении управленческих решений, о наличных финансах и материальных ресурсах,

|

|

|

Ч социальную, направленную на то, чтобы способствовать эффективно≠му разрешению возникающих в обще≠стве противоречий, которые обуслов≠лены такими социальными €влени€ми, как разнородность труда и его оплата, социальное неравенство людей, нали≠чие граждан, утративших способность к производственному труду и нуждающихс€ в социальной защите,

Ч мотивации, направленную на обеспечение добросовестного выпол≠нени€ подчиненными их об€занностей

—оциальна€ (сложна€) система управлени€ всегда делитс€ на две ос≠новные подсистемы управл€ющую (субъект управлени€, руководство) и управл€емую (объект управлени€, исполнители), каждую из которых можно, в свою очередь, рассматривать как самосто€тельные системы с присущими им подсистемами.

ќбщие принципы управлени€ (см схему) ѕринципы управле≠ни€ Ч это основные правила, нормы, руковод€щие установки, на основе ко≠торых организуетс€ процесс управле≠ни€, научно обоснованна€ организаци€ управленческих функций, выбор адек≠ватных методов и приемов управлен≠ческих воздействий

наиболее общим из них относ€тс€ следующие принципы:

Ч социальной направленности, отражающий необходимость дл€ орга≠нов управлени€ в процессе выработки и реализации управленческих реше≠нии учитывать интересы общества, от≠расли, конкретных организаций и со≠циально-профессиональных групп,

Ч законности, состо€щий в том, что организаци€ и де€тельность органов управлени€ и сотрудников регулируют≠с€ нормами права, а все акты управле≠ни€ (приказы, инструкции, распор€же≠ни€) опираютс€ на требовани€ закона,

Ч объективности, требующий знани€ и учета объективных законо≠мерностей взаимодействи€ субъекта и объекта управлени€, учета имеющих≠с€ возможностей, реального состо€ни€ общественных процессов,

Ч системности, предполагающий, чтосубъект управлени€ при выборе способов, методов, форм воздействи€ на объект должен учитывать все изменени€, осуществл€ющиес€ в окру≠жении, в пределах которого функцио≠нирует и развиваетс€ данна€ система управлени€,

Ч комплексности, заключающий≠с€ в том, что в каждом сложном акте управлени€ необходимо учитывать все его аспекты технологические, эконо≠мические, социальные, идеологичес≠кие, психологические, организацион≠ные, политические,

Ч гласности, обеспечивающий до≠ступность обсуждени€ и компетентного участи€ всех представителей управлен≠ческих отношений в прин€тии решений на основе широкой информированнос≠ти и учета общественного мнени€ и включающий в себ€ правдивую, свое≠временную и широкую информацию о действительном положении дел в орга≠низации,

Ч соединени€ единоначали€ и коллегиальности, отражающий в про≠цессе управлени€ взаимодействие двух форм про€влени€ властных полномо≠чий Ч единоначалие пр€мо св€зано с персональной ответственностью руко≠водител€ за результаты прин€тых ре≠шении, а коллегиальность выступает как фактор коллективной разработки проектов решений и тем самым повы≠шает степень их обоснованности.

ѕсихологическое воздействие Ч социально-психологическа€ актив≠ность одних людей, осуществл€е≠ма€ в различных формах и различ≠ными средствами, направленна€ на других людей и их группы с целью изменени€ психологических харак≠теристик личности (ее взгл€дов, мнений, отношений, ценностных ориентации, настроений, мотивов, установок и стереотипов поведе≠ни€), групповых норм, обществен≠ного мнени€ или переживаний людей, опосредующих их де€тельность и поведение

»нформационно-психологичес≠кое воздействие (часто его называ≠ют информационно-пропагандистс≠ким, идеологическим) Ч это воздей≠ствие словом, информацией

ѕсихологическое воздействие тако≠го вида ставит своей основной целью формирование у людей определенных идеологических (социальных) идей, взгл€дов, представлений, убеждений, од≠новременно вызыва€ у них положитель≠ные или отрицательные эмоции, чувства и даже бурные массовидные реакции

ѕсихогенное воздействие €вл€≠етс€ следствием

а) физического воздействи€ на мозг индивида, в результате которого на≠блюдаетс€ нарушение нормальной нервно-психической де€тельности (на≠пример, человек получает травму го≠ловного мозга, в результате которой он тер€ет возможность рационально мыслить, у него пропадает пам€ть и т.п.;

|

|

|

либо он подвергаетс€ воздействию та≠ких факторов, как звук, освещение, тем≠пература и др, которые через опреде≠ленные физиологические реакции из≠мен€ют состо€ние его психики),

б) шокового воздействи€ окружаю≠щих условий или каких-то событий (например, картин массовых разруше≠нии, многочисленных жертв и т. д) на сознание человека, в результате чего он не в состо€нии рационально дей≠ствовать, испытывает аффект или деп≠рессию, впадает в панику и т п

„ем менее подготовлен человек к психотравмирующим воздействи€м ок≠ружающей действительности и ее фи≠зических вли€ний, тем более резко вы≠ражены его психические травмы, полу≠чившие название психогенных потерь ѕсихоаналитическое (психокоррекционное) воздействие Ч это воз≠действие на подсознание человека те≠рапевтическими средствами, особенно в состо€нии гипноза или глубокого сна Ќейролингвистическое воздей≠ствие (нейролингвистическое про≠граммирование) Ч вид психологичес≠кого воздействи€, измен€ющий моти≠вации людей за счет внесени€ в их сознание специальных лингвистичес≠ких программ

ѕсихотронное (парапсихологическое, экстрасенсорное) воздей≠ствие Ч это вли€ние на других лю≠дей, осуществл€емое путем передачи информации через внечувственное (неосознаваемое) воспри€тие

ѕсихотропное воздействие Ч это воздействие на психику людей с помощью медицинских препаратов, хи≠мических или биологических веществ.

¬ли€ние в психологическом воз≠действии Ч осуществление своих функций субъектом воздействи€, его де€тельность, привод€ща€ к изме≠нению каких-либо особенностей ин≠дивидуальности объекта, его созна≠ни€ и поведени€.

»ндивидуально-специфическое вли€ние лица, осуществл€ющего пси≠хологическое воздействие, заключа≠етс€ в передаче (или нав€зывании) люд€м еще не освоенных ими образ≠цов личностной и другой активности, в которых выражаютс€ его индивиду≠ально-психологические характеристи≠ки (доброта, общительность или, на≠оборот, недоброжелательность, эго≠изм и т.п.).

ѕри общении вы прежде всего ищете в человеке душу, его внутренний мир.

.—. —таниславский

‘ункционально-ролевое вли€≠ние субъекта психологического воз≠действи€ Ч форма осуществлени€ им своих функций и взаимодействи€ с другими людьми, выражающа€с€ в нав€зывании другим люд€м социальных ценностей и поступков, способов воз≠можного поведени€, задаваемых теми цел€ми, которые он преследует, и оп≠редел€емых той ролью, которую он играет (или исполн€ет).

Ќаправленное вли€ние Ч это та≠кое вли€ние субъекта психологическо≠го воздействи€, которое ориентирова≠но на определенных людей или их конкретные личностные качества и со≠циально-психологические особенности.

Ќенаправленное вли€ние Ч это вли€ние, не нацеленное на определен≠ный объект.

ѕр€мое вли€ние Ч это непосред≠ственное вли€ние самого субъекта пси≠хологического воздействи€ или его лич≠ностных качеств на других людей.

освенное вли€ние Ч воздей≠ствие, направленное не непосредствен≠но на объект вли€ни€, а на окружаю≠щую его среду.

Ќет столь дурного человека, которого бы хорошее воспитание не сделало лучшим.

¬.√. Ѕелинский

»ндивидуальный и дифференци≠рованный подход в психологичес≠ком воздействии предполагает глу≠бокое и всестороннее знание и учет индивидуально-психологических осо≠бенностей его субъектов, определение конкретных задач вли€ни€ в соответ≠ствии с их личностными характеристи≠ками, посто€нный анализ итогов пси≠хологического воздействи€, своевре≠менное внесение корректив в методику его осуществлени€ с учетом особенно≠стей каждого конкретного объекта воз≠действи€.

|

|

|

ѕринцип психологического воз≠действи€ в группе и через коллек≠тив требует приоритетно вли€ть на неформальных лидеров и руководите≠лей группы или коллектива, определ€ть перспективы развити€ группы, объеди≠н€ющие мысли и действи€ всех ее чле≠нов, и именно на них сосредоточивать фокус основного вли€ни€ субъекта воз≠действи€, умело использовать силу груп≠пового мнени€ в интересах повышени€ эффективности воздействи€, заставл€ть всех членов коллектива подчин€ть лич≠ные интересы общим, обеспечивать единство и сплоченность актива в дей≠стви€х, способствующих воплощению целей осуществл€емого на коллектив психологического воздействи€

ѕсихологическое воздействие в процессе де€тельности предполага≠ет, что в ее ходе вли€ние на людей может осуществл€тьс€ менее заметно и более продуктивно

ѕринцип сочетани€ высокой ин≠тенсивности вли€ни€ с учетом специфических характеристик его объекта предполагает осуществление непрерывного достижени€ целей пси≠хологического воздействи€, временна€ приостановка которого возможна лишь в том случае, когда необходима его корректировка исход€ ич специфичес≠кого про€влени€ конкретных психоло≠гических особенностей людей, осмыс≠лить которые заранее не представл€≠лось возможным

ѕринцип опоры на положитель≠ное или отрицательное в личности и группе требует изучать и учитывать прежде всего то, что может способ≠ствовать или преп€тствовать психоло≠гическому воздействию “е или иные положительные или отрицательные ха≠рактеристики личности или группы мо≠гут как затрудн€ть воздействие, так и повышать его эффективность, что не≠обходимо заранее принимать во внима≠ние

ѕринцип единства, согласован≠ности, преемственности в психо≠логическом воздействии предпола≠гает единство взгл€дов всех субъектов психологического воздействи€ на его задачи, достижение единства во всех элементах и содержании психологического воздействи€, использование достижений современной науки в ин≠тересах повышени€ эффективности об≠щего воздействи€ на различных людей и их группы, согласование линии пси≠хологического воздействи€ по отноше≠нию к отдельным люд€м, обобщение опыта по достижению согласованнос≠ти и преемственности в психологичес≠ком воздействии в различных соци≠альных услови€х.

ћеханизмы психологического воздействи€ Ч закономерности его осуществлени€ в различных услови€х

”беждение Ч это логически аргу≠ментированное воздействие на рацио≠нальную сферу сознани€ людей

÷елью убеждени€ €вл€етс€ созда≠ние, усиление или изменение взгл€≠дов, мнений, оценок, установок у объек≠та воздействи€ с тем, чтобы последний прин€л точку зрени€ убеждающего и следовал ей в своей де€тельности и поведении

¬ажной особенностью убеждени€ €вл€етс€ то, что степень убеждающего воздействи€ в значительной мере зави≠сит от степени заинтересованности в этом человека, на которого направлено данное воздействие »ными словами, убедить людей в чем-либо можно лишь в том случае, если они стрем€тс€ по≠н€ть и осознать адресуемую им инфор≠мацию, взвесить и оценить соответствие аргументов выводам, а выводов Ч сво≠ему жизненному опыту и при достаточ≠ном или очевидном их соответствии со≠гласитьс€ с ними.

¬нушение Ч это механизм воздей≠стви€ на сознание личности или груп≠пы людей, основанный на некритичес≠ком (и часто неосознанном) воспри€≠тии информации.

јргументаци€ здесь часто замен€ет≠с€ констатацией того, что внушаетс€. Ётим, в частности, внушение отличает≠с€ от убеждени€ ¬ процессе воспри€≠ти€ внушени€ де€тельность мышлени€ ослабл€ютс€ и оно работает только на воспри€тие и запоминание.

¬ажнейшей особенностью внушени€ в отличие от убеждени€ €вл€етс€ его направленность не на логику и ра зум человека, не на его способность мыслить и рассуждать, а на готовность получить распор€жение, инструкцию к действию. »менно поэтому внуше≠ние не нуждаетс€ в системе логичес≠ких взаимосв€занных доказательств и глубоком осознании смысла сообщаемой информации.

«аражение Ч это общественно психологический механизм воздействи€, про€вл€ющийс€ в бессознательной подверженности людей (особенно в составе группы) эмоциональному вли€нию в услови€х непосредственного контакта

«аражение осуществл€етс€ через передачу психологического настро€, через накал чувств и страстей Ёффект заразительности внешнего воздействи€ одного человека на другого определ€етс€ не только силой его эмоционального зар€да, но и самим фактом непосредственного контакта между общающимис€.

ѕодражание Ч способ усвоени€ традиций общества, механизм сознательного или бессознательного воспро≠изведени€ опыта действий и поступ≠ков другого человека (субъекта психо≠логического воздействи€), в частности его движений, манер, действий, поведени€ и т. д.

|

|

|

√ипноз Ч бессознательное воспри≠€тие информации в процессе сна.

»спользу€ метод убеждени€, пси≠хологи исход€т из того, что убеждение прежде всего ориентировано на интел≠лектуально-познавательную сферу че≠ловеческой психики ≈го суть в том, чтобы с помощью логических аргумен≠тов сначала добитьс€ от человека внут≠реннего согласи€ с определенными умо≠заключени€ми, а затем на этой основе сформировать и закрепить новые уста≠новки (или трансформировать старые), соответствующие поставленной цели.

ћетод убеждени€ предполагает оперативную систематическую объек≠тивную информацию, разъ€снение и гласность по важнейшим вопросам всех сфер общественной жизни, показ места человеческого фактора в совер≠шенствовании общества. ќдним из ус≠ловий такой работы €вл€етс€ правдивость, искренность субъекта психоло≠гического воздействи€.

”беждение не ограничиваетс€ ин≠формацией и разъ€снением, требует доказательства их правильности, логического обосновани€, чтобы в со≠знании людей не оставалось никаких не€сностей, сомнений Ёто лучше все≠го достигаетс€ в услови€х дискуссии, свободного обсуждени€ проблемы, ког≠да люди обмениваютс€ мнени€ми, по≠лемизируют, совместными усили€ми устанавливают истину.

Ѕольшую силу убедительности, доказательства имеют факты, цифры.

‘акт как часть живой действительности, объективно поданной субъектом психо≠логического воздействи€, обладает р€дом свойств действенного педагогического средства конкретностью, нагл€дностью, смысловым и эмоциональным содержа≠нием. ƒл€ убеждени€ важно правильно подобрать и подать факты ≈сли приво≠дить их произвольно, то на основе этого обычно делаютс€ совершенно неправильные, необъективные выводы

—ущественное значение в убежде≠нии и переубеждении имеют практика, опыт, показательный пример ”бежде≠ние делом, работой, Ђпроповедь действиемї особенно нужны тогда, когда требуетс€ доказать необходимость воплощени€ идей в практику, побудить людей к овладению новыми приемами и формами де€тельности. ¬ этих услови€х больше, чем словесное разъ€снение и убеждение, действует живой, практический пример

”беждение на практическом опыте, делом, работой может осуществл€тьс€ или путем личного показа, или посредством организации совместной де€тельности, или показом опыта других ¬ процессе убеждени€ опытом, практи≠ческой де€тельностью происходит сли€≠ние личного опыта с опытом других, восприн€тые идеи провер€ютс€ практи≠кой, €вл€ющейс€ критерием истины.

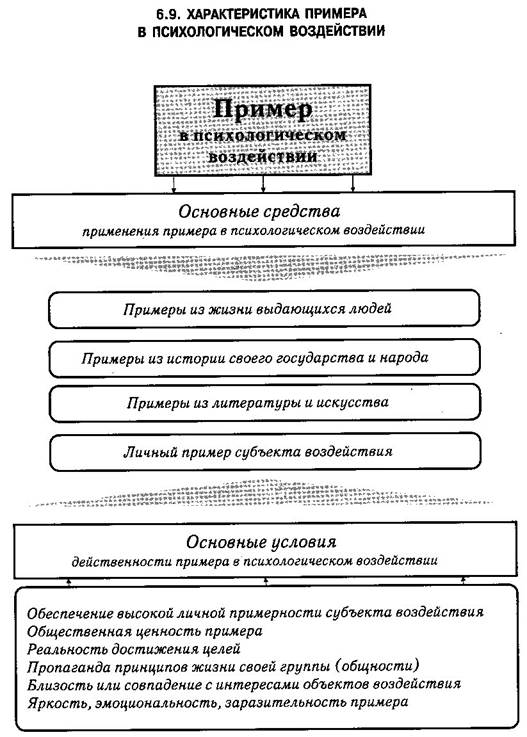

ѕример Ч целеустремленное и планомерное воздействие на созна≠ние и поведение людей системой по≠ложительных образцов дл€ подра≠жани€, призванных служить им ос≠новой дл€ формировани€ идеала коммуникативного поведени€, сти≠мулом и средством социального са≠моразвити€.

ƒейственность примера определ€≠етс€ его общественной ценностью. ¬ примере закреплен социальный опыт, результаты де€тельности и поведени€ других людей аждый пример имеет определенное содержание, социальную значимость Ёто значит, что положи≠тельный пример Ч пон€тие конкрет≠но-историческое ѕозитивный пример в нашем понимании Ч это такие об≠разцовые действи€, поступки (вс€ жизнь человека), качества людей, при≠емы и способы достижени€ целей де€≠тельности, которые соответствуют на≠шему идеалу ќсобенно ценны те поло≠жительные примеры, которые богаты идейным содержанием, высокой сте≠пенью развити€ качеств личности (кол≠лектива) и могут служить достойным образцом дл€ подражани€.

ѕример перерастает в самовоздей≠ствие в результате усвоени€ челове≠ком нравственно и эстетически при≠влекательного идеала, образца Ћюд€м в целом свойственно отождествл€ть себ€ с попул€рной личностью, героем произведени€ искусства, подражать их поступкам, поведению и образу жизни.

—реди людей можно встретить и отрицательное отношение к подражанию. ќсновано оно на обыденном понимании подражани€ как механического, слепого копировани€ внешних сторон в поведении других личностей ѕоэтому призыв к подражанию они нередко рассматривают как принижение их самосто€тельности

ѕример оказывает как стабильное длительное действие, так и сиюминутное, которое координирует поведение человека в конкретной жизненной ситуации. — его помощью внимание людей сосредоточиваетс€ на нравственно и эстетически привлекательных образах, их моральное сознание обеспечиваетс€ внутренней уверенностью и ус тойчивостью. ќтношение людей к при меру вы€вл€ет степень развити€ у них стремлени€ к осознанному идеалу или свидетельствует об увлечении сомни тельными образцами в бездумном под ражании

ѕо типу воздействи€ на сознание людей примеры можно разделить на две большие группы:

1) примеры непос≠редственного вли€ни€ и 2) примеры опосредованного вли€ни€.

первой группе обычно относ€т личный пример субъекта воздей≠стви€, пример товарищей, положи тельный пример людей, с которыми имеетс€ посто€нный контакт

о второй Ч примеры из жизни и де€тельности выдающихс€ людей; примеры из истории своего госу≠дарства, трудового героизма, приме≠ры из литературы и искусства.

ѕоощрение Ч внешне активное стимулирование, побуждение чело≠века к положительной, инициатив≠ной, творческой де€тельности.

ќно осуществл€етс€ с помощью об≠щественного признани€ успехов людей, награждени€, поочередного удовлетво≠рени€ их духовных и материальных по≠требностей.

»спользу€ поощрени€ в учебной, трудовой, игровой, общественной, бы≠товой де€тельности людей, субъект пси≠хологического воздействи€ добиваетс€ повышени€ эффективности и качества их труда, способствует их самоутверж≠дению.

ѕоощрение возбуждает положитель≠ные эмоции, порождает оптимистичес≠кие настроени€ и здоровый социально-психологический климат, развивает внутренние творческие силы людей, их позитивную жизненную позицию ” не≠которых индивидов поощрение, особен≠но незаслуженное и несвоевременное, подпитывает чрезмерное честолюбие, стремление добитьс€ успеха только ради награды и любыми средствами.

—редства поощрени€, по мере нрав≠ственного созревани€ человека, разви≠ваютс€ от преимущественно матери≠альных стимулов к преимущественно моральным –еакци€ на поощрение дает тем, кто осуществл€ет психологичес≠кое воздействие, информацию относи≠тельно состо€ни€ самолюби€ и често≠люби€ людей, их отношени€ к делу, к наградам, а также о подлинных мотивах де€тельности и направленности личности.

ќт субъекта психологического воз≠действи€ во многом зависит результа≠тивность поощрени€ людей. ќн оцени вает результаты их де€тельности и по ведени€, одобр€ет или осуждает те или иные поступки, действи€

–ешающую роль в работе играет не всегда материал, но всегда мастер

ћ √орький

¬ыражение удовлетворени€ работой отдельных людей или всей группы, по≠хвала, призыв следовать примеру луч≠ших Ч все это различные приемы по≠ощрени€, которые часто используютс€. ¬се они требует от субъекта психологи≠ческого воздействи€ наличи€ умений владеть методикой поощрени€, активно примен€ть ее в своей де€тельности.

ѕоощрение развивает, если оно ме≠тодически обоснованно, то есть объ€в≠л€етс€ за реально достигнутый значи≠тельный результат прежде всего в де€≠тельности, если оно направлено на повышение качества последней ќчень важно обеспечить гласность в поощре≠нии, чтобы привлечь внимание осталь≠ных людей к де€тельности отличивше≠гос€, вызвать у них желание следовать хорошему примеру.

ќднако нельз€ захваливать людей, так как это снижает воспитательную эффективность поощрени€. ќно долж≠но сопровождатьс€ повышением тре≠бований к люд€м, постановкой перед ними более сложных задач.

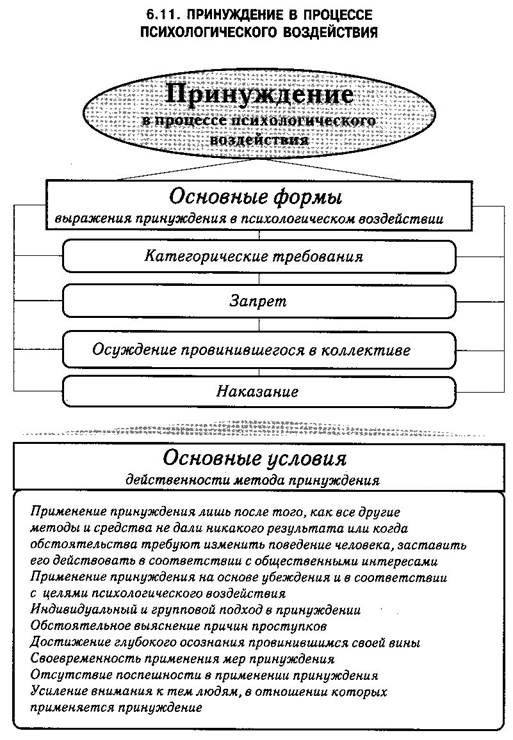

ѕринуждение Ч это применение таких мер к объектам психологичес≠кого воздействи€, которые побужда≠ют их выполн€ть свои об€занности вопреки нежеланию осознавать вину и исправл€ть свое поведение

ѕринуждение примен€етс€ правиль≠но тогда, когда оно опираетс€ на убеж≠дение и другие методы воспитани€ Ќадо разумно пользоватьс€ принуждением, не увлекатьс€ и не злоупотребл€ть им.

ѕрежде всего надо убедить, а потом принудить.

атегорические требо≠вани€, которые предъ€вл€ет субъект психологического воздействи€, в слу≠чае их непонимани€ должны быть об€≠зательно разъ€снены и аргументирова≠ны ќн об€зан проследить за их выпол≠нением и прин€ть меры к тем из них, которые уклон€ютс€ от этого Ѕезна≠казанность, неисполнительность рож≠дают безответственность. ќднако во вс€ком факте послаблений необходи≠мо конкретно разбиратьс€

Ћюди обычно отрицательно воспри≠нимают необоснованные угрозы при≠менить репрессивные меры ѕрежде всего необходимо находить средства личного воздействи€ на тех, кто про€в≠л€ет недобросовестность усилить кон≠троль за их де€тельностью и поведени≠ем, установить срок исполнени€ конк≠ретных заданий, провести беседу в присутствии других членов группы, организовать осуждение провинив≠шегос€ в коллективе

–азумеетс€, это не исключает воз≠можности прин€ти€ к нерадивым строгих принудительных мер. ¬ таких случа€х необходимо создавать перспективу исправлени€, воврем€ отмечать ус≠пехи, старание людей, стремление реа≠билитировать себ€.

Ќаказание представл€ет собой спо≠соб конфликтного торможени€, приостановлени€ сознательно совершаемой людьми вредной, безнравственной, про≠тиворечащей интересам коллектива и отдельной личности де€тельности

ќно не преследует цели причинени€ провинившемус€ физического или нравственного страдани€, но сосредо≠точивает сознание на переживании вины.

Ќаказание используетс€ в форме осуждени€ нарушител€ норм поведе≠ни€ общественным мнением, выраже нием ему недовери€, недовольства, возмущени€, отказом в уважении Ќаказание не только восстанавливает по≠р€док, авторитет нравственных норм и правил поведени€, но и развивает у людей самоторможение, внутренний самоконтроль, осознание недозволенности попрани€ интересов личности и общества

«лоупотребление наказани€ми, использование антипедагогических средств морально подавл€ет человека, лишает его уверенности в себе, рож≠дает переживание чувства неполно≠ценности, комплекс озлоблени€ и ак≠тивного сопротивлени€ психологическому воздействию

–еакци€ на наказание обнаружива≠ет черты характера человека, особен≠ности его поведени€, что помогает в вы боре средств взаимодействи€ с ним.

онфликт Ч это трудноразрешима€ ситуаци€, котора€ может возникнуть в силу сложившейс€ дис≠гармонии межличностных отноше≠ний между людьми в обществе или группе, а также в результате нару шени€ равновеси€ между существующими в них структурами

онфликты возникают не в силу про €влени€ объективных обсто€тельств, а в результате их неправильного субъективного воспри€ти€ и оценки людьми

ќбычно к конфликтам привод€т следующие причины:

1) наличие противоречий между ин≠тересами, ценност€ми, цел€ми, мотивами, рол€ми членов общества или группы,

2) присутствие противоборства между различными людьми официаль≠ными руководител€ми и неформальны≠ми лидерами, формальными группами (микрогруппами) с одной стороны и неформальными Ч с другой, разностатусными их членами, разными микро группами,

3) разрыв отношений между определенными группами (микрогруппами) и внутри них,

4) по€вление и устойчивое домини≠рование негативных эмоций и чувств как фоновых характеристик взаимодей≠стви€ и общени€ между членами общества и группами

онфликт играет как конструк тивную роль (дает возможность более глубоко оценить индивидуально и социально Ц психологические особенности членов конкретных групп обще≠ства и самих этих групп, оказывает позитивное вли€ние на эффективность совместной де€тельности, устран€ет противоречи€ между людьми, позвол€≠ет ослабить состо€ние психологичес≠кой напр€женности), так и деструк≠тивную (оказывает негативное воздействие на морально психологическое состо€ние членов общества и его соци≠альных групп, ухудшает взаимоотно≠шени€ между людьми, негативно отражаетс€ на эффективности совместном де€тельности)

ќбычно конфликты имеют следующую динамику и структуру:

Ч при по€влении конфликтной ситуации фиксируетс€ возникновение противоречий между членами группы

Ч приход€щее через определенное врем€ осознание конфликтной си≠туации активизирует участников кон фликта на прин€тие необходимых мер

Ч конфликтное взаимодействие вызывает острое противоборство сторон,

Ч разрешение конфликта приводит к сн€тию противоречий конфликтующих людей,

Ч на послеконфликтной стадии происходит разр€дка напр€женности

—тороны конфликта Ч это его участники

онфликтна€ ситуаци€ Ч столкновение сторон, участвующих в конфликте.

«авершение конфликта Ч это окончание конфликта по любым при≠чинам

ќсновными формами завершени€ конфликта €вл€ютс€ разрешение, уре≠гулирование, затухание, устранение, перерастание в другой конфликт.

–азрешение конфликта Ч это совместна€ де€тельность его участни≠ков, направленна€ на прекращение противодействи€ и решение пробле≠мы, котора€ привела к столкновению. –азрешение конфликта предполагает активность обеих сторон по преобра≠зованию условий, в которых они взаи≠модействуют, по устранению причин конфликта.

ƒл€ разрешени€ конфликта необхо≠димо изменение самих его сторон (или хот€ бы одной из них), их позиций, которые они отстаивали в конфликте. „асто разрешение конфликта основы≠ваетс€ на изменении отношени€ оппо≠нентов к его объекту или друг к другу.

”регулирование конфликта от≠личаетс€ от разрешени€ тем, что в уст≠ранении противоречи€ между его сто≠ронами принимает участие треть€ сто≠рона ≈е участие возможно как с согласи€ противоборствующих сторон, так и без их согласи€

«атухание конфликта Ч это вре≠менное прекращение противодействи€ при сохранении основных признаков конфликта и напр€женных отношении между его участниками онфликт пе≠реходит из Ђ€внойї формы в скрытую. «атухание конфликта обычно про≠исходит в результате истощени€ ре≠сурсов обеих сторон, необходимых дл€ борьбы, потери мотива к борьбе, сни≠жени€ важности объекта конфликта; переориентации мотивации сторон (возникновение новых проблем, более значимых, чем борьба в конфликте).

ѕод устранением конфликта по≠нимаетс€ такое воздействие на него, в результате которого ликвидируютс€ ос≠новные структурные элементы конфлик≠та. Ќесмотр€ на Ђнеконструктивностьї устранени€, существуют ситуации, ко≠торые требуют быстрых и решитель≠ных воздействий на конфликт (угроза насили€, гибели людей, дефицит време≠ни или материальных возможностей)

ѕерерастание в другой конф≠ликт происходит, когда в отношени€х сторон возникает новое, более значи≠мое противоречие и происходит смена объекта конфликта.

ритери€ми конструктивного раз≠решени€ конфликта €вл€ютс€ степень разрешени€ противоречи€, лежащего в основе конфликта, и победа в нем правого оппонента.

¬ажно, чтобы при разрешении конфликта было найдено решение проб≠лемы, из-за которой он возник „ем полнее разрешено противоречие, тем больше шансов дл€ нормализации от≠ношений между участниками, меньше веро€тность перерастани€ конфликта в новое противоборство.

Ќе менее существенной €вл€етс€ по беда правой стороны ”тверждение истины, победа справедливости благо при€тно сказываютс€ на социально-пси≠хологическом климате во взаимоотно≠шени€х между противоборствующими сторонами ¬ то же врем€ необходимо помнить, что у неправой стороны тоже есть свои интересы ≈сли их вообще игнорировать, не стремитьс€ переориентировать мотивацию неправого оп -понента, то это в дальнейшем приведет к возобновлению конфликта.

—одержание политической жизни государств, обществ составл€ет особую форму реализации политических инте≠ресов людей (классов, социальных групп, партий, национальных и религиозных общностей и т д) ѕолитическа€ жизнь общества находит выражение во власт≠ных отношени€х (борьбе за власть), на≠правленных на защиту, закрепление и развитие достигнутых завоеваний, со≠здание предпосылок дл€ улучшени€ по≠ложени€ определенных политических сил, достижение баланса между ними. ≈сли такой баланс отсутствует, то воз≠никают политические конфликты

ѕолитический конфликт Ч это столкновение противоположных обще≠ственных сил, обусловленное опреде≠ленными взаимоисключающими поли≠тическими интересами и цел€ми.

ќсобенностью политического кон≠фликта €вл€етс€ борьба за полити≠ческое вли€ние в обществе или на меж≠дународной арене.

ѕолитические конфликты дел€тс€ на внешнеполитические (межгосу≠дарственные) и внутриполитичес≠кие, но могут про€вл€тьс€ на межлич≠ностном уровне, уровне малых групп, уровне больших социальных групп, на региональном и глобальном уровн€х.

роме того, конфликты могут быть классовыми, возникающими между общественными силами, группами, вза≠имоотношени€ между которыми нос€т антагонистический (часто общеграж≠данский) характер

ћогут возникать также конфлик≠ты между политическими парти€ми (общественно- политическими движени€ми). — переходом мировой цивилизации от авторитарных форм правлени€ к преимущественно демокра≠тическим борьба по вопросам о nут€х развити€ общества в демократических государствах сместилась в пользу де€≠тельности политических партий и об≠щественно-политических движений. ѕолитическа€ борьба партий редко выходит за рамки конституционных норм, хот€ и приобретает порой драматический характер (достаточно вспомнить событи€ в –оссии в 1993 г)

„асто могут иметь место конфлик≠ты между различными группиров≠ками за лидерство в государстве, партии, движении и т.п. Ёти груп≠пировки, как правило, официально не оформлены в объединени€, однако их интересы всегда св€заны с борьбой за власть.

»ногда к политическим конфликтам относ€т и межэтнические конф≠ликты, если они нос€т €рко выражен- ную политическую окраску.

ѕолитические конфликты выполни ют определенные положительные и отрицательные функции (см схему)

ќбществу дл€ стабильного функционировани€ необходима посто€нна€ модернизаци€, включающа€ и политическую модернизацию как основу законности и стабильности политической власти Ќо модернизаци€ Ч это процесс разрешени€ возникающих в ходе развити€ противоречий и конфликтов ѕолитической практикой выработаны пути стабилизации системы ведущие к предотвращению внутриполитических конфликтов.

“олпа Ч относительно кратков≠ременное, неорганизованное и бес≠структурное скопление множества людей, обладающее огромной, несо≠измеримой с индивидуальной, силой воздействи€ на общество и его жизнь, способной в один миг сотво≠рить или уничтожить, подн€ть или опустить, дезорганизовать поведе≠ние и де€тельность людей.

огда голос берет толпа, уже не важ≠но, что она хотела сказать

ƒоминик ќпольский

Ќа всем прот€жении истории толпу бо€лись или восхищались ее силой, ее противопоставл€ли личности, органи≠зованной группе и в то же врем€ пыта≠лись быть похожими на нее и позаим≠ствовать некоторые качества, прису≠щие ей, толпой пытались управл€ть не только дл€ того, чтобы справитьс€ с ее гневом, но и дл€ того, чтобы направить этот всесметающий гнев на кого-либо ненавистного.

ѕодлинна€ стихи€ толпы Ч соци≠ально-политические кризисы, сотр€са≠ющие все общество, а также периоды, переходные от одного состо€ни€ обще≠ства к другому. ќщущени€ неблагополучи€, тревоги, несправедливости, угрозы своему существованию вместе с решимостью устранить причины создав≠шегос€ положени€ заставл€ют людей различных профессий, пола, возраста, образовани€, вероисповедани€ и наци≠ональности экстренным образом самомобилизовыватьс€, чтобы выступить против неопределенной опасности или конкретных виновников зла. “ак рож≠даетс€ толпа Ч эта кажуща€с€ случай≠ность, собрание разнородных людей, ощущающих локоть друг друга, свою посто€нно растущую силу.

основным психологическим харак≠теристикам толпы обычно относ€т:

Ч кратковременность и бесструктурность скоплени€ множества людей

Ч единый объект внимани€,

Ч отсутствие общей осознанной цели,

Ч высокую степень контактности людей и их пространственную бли≠зость,

Ч чрезвычайную эмоциональную возбудимость людей,

Ч высокую степень их конформиз≠ма и др (см схему).

“олпа орет одной большой глоткой, но ест тыс€чью маленьких ртов

—танислав ≈жи Ћец,

÷иркул€рна€ реакци€ Ч важней≠ший механизм, управл€ющий поведе≠нием и действи€ми людей в толпе

÷иркул€рна€ реакци€ (эмоцио≠нальное кружение) Ч нарастающее обоюдонаправленное эмоциональное заражение людей в неорганизован≠ных общност€х и экстремальных си≠туаци€х

Ќапример, при возникновении па≠ники страх одних участников паничес≠ких действий передаетс€ другим, что в свою очередь усиливает страх первых ƒействие этого механизма можно срав≠нить с процессом формировани€ снеж≠ного кома ¬ толпе психологическое состо€ние, настроени€ и формы пове≠дени€ людей резонируют, усиливают≠с€ путем многократного отражени€ и возбуждают толпу

÷иркул€рна€ реакци€ способна зах≠ватывать в свою орбиту большое коли≠чество людей, эмоционально стимули≠ру€ на психофизиологическом уровне распространение не только страха (в панической толпе), но и других эмо≠ций радости, грусти, злобы и т. д.

—читаетс€, что циркул€рна€ реак≠ци€ ведет к ситуативному стиранию индивидуальных различий между людь≠ми, охваченными ею, т е поведение и эмоциональное состо€ние человека оп≠редел€ютс€ не столько его сознатель≠ной интерпретацией обстановки, сколь≠ко чувственным воспри€тием состо€≠ни€ окружающих людей ¬ крайних случа€х действие этой реакции может привести к превращению группы в од≠нородную массу, бессознательно оди≠наковым образом реагирующую на сти≠мулы.

»сследователи феномена толпы также отмечают, что по мере нарастани€ действи€ циркул€рной реакции в толпе происходит снижение критичности людей, т.е. их способности самосто€тельно и рационально оценивать происход€щее вокруг. ќдновременно увеличива≠етс€ внушаемость людей, составл€ющих толпу, по отношению к воздействи€м, исход€щим изнутри этой толпы. » все это сочетаетс€ с потерей способности воспринимать сообщени€, источник которых находитс€ вне толпы.

¬месте с тем циркул€рную реакцию не следует рассматривать в качестве исключительно вредного феномена, ко≠торый обусловливает только иррациональное и общественно опасное поведение людей ¬ыраженна€ в достаточно умеренной форме, она повышает, например, эффективность коллективного воспри€ти€ искусства или политической агитации, направленной на мобилизацию людей дл€ решени€ об≠щественно значимых задач —оциально опасным €влением циркул€рна€ реак≠ци€ становитс€ лишь тогда, когда она способствует распространению отри≠цательных эмоций страха, ненависти, злобы, гнева.

¬еро€тность возникновени€ цирку≠л€рной реакции резко повышаетс€ в периоды социального напр€жени€ в обществе, св€занного с различного рода кризисами, поскольку при этом значительное число людей может ис≠пытывать сходные эмоции и их внимание будет сосредоточено на общих про≠блемах

ѕомимо циркул€рной реакции в толпе действуют и другие социально-пси≠хологические механизмы, например подражание и внушение.

—лучайна€ толпа Ч неорганизо≠ванна€ общность людей, возникающа€ в св€зи с каким-либо неожиданным событием, например дорожно-транс≠портным происшествием, пожаром, дракой и т. д.

ќбычно случайную толпу образу≠ют так называемые зеваки, т е лица, испытывающие определенную потреб≠ность в новых впечатлени€х, острых ощущени€х. ќсновной эмоцией в по≠добных случа€х €вл€етс€ любопытство людей. —лучайна€ толпа может быст≠ро собиратьс€ и так же быстро рассеи≠ватьс€. ќбычно она немногочисленна и может объедин€ть от нескольких дес€тков до сотен человек, хот€ изве≠стны и отдельные случаи, когда слу≠чайна€ толпа состо€ла из нескольких тыс€ч.

онвенциональна€ толпа Ч тол≠па, поведение которой основываетс€ на €вных или подразумеваемых нор≠мах и правилах поведени€ Ч кон≠венци€х.

“ака€ толпа собираетс€ по поводу заранее объ€вленного меропри€ти€, например митинга, политической де≠монстрации, спортивного сост€зани€, концерта и т д ¬ подобных случа€х людьми обычно движет вполне направ≠ленный интерес и они должны следо≠вать нормам поведени€, соответству≠ющим характеру меропри€ти€. ≈с≠тественно, что поведение зрителей на концерте симфонического оркестра не будет совпадать с поведением почита≠телей рок-звезды во врем€ ее выступ≠лени€ и будет кардинальным образом отличатьс€ от поведени€ болельщиков на футбольном или хоккейном матче.

Ёкспрессивна€ толпа - общность людей, отличающа€с€ особой силой массового про€влени€ эмоций и

чувств (любви, радости, грусти, печа≠ли, гор€, негодовани€, гнева, ненавис≠ти и т. д.)

Ёкспрессивна€ толпа обычно €вл€≠етс€ результатом трансформации слу≠чайной или конвенциональной толпы, когда людьми в св€зи с определенными событи€ми, свидетел€ми которых они стали, и под воздействием их развити€ овладевает общий эмоциональный на≠строй, выражаемый коллективно, час≠то Ч ритмически Ќаиболее характер≠ными примерами экспрессивной толпы €вл€ютс€ футбольные или хоккейные болельщики, скандирующие лозунги в поддержку своих команд, участники политических митингов и демонстра≠ций, выражающие свою поддержку по≠литике прав€щего режима или протест.

Ёкстатическа€ толпа Ч вид тол≠пы, в которой люди, ее образующие, довод€т себ€ до исступлени€ в совмест≠ных молитвенных, ритуальных или иных действи€х. „аще всего это случаетс€ с молоде≠жью во врем€ рок-концертов, с верую≠щими, представител€ми некоторых ре≠лигиозных направлений или религиоз≠ных сект.

јгрессивна€ толпа Ч скопление людей, стрем€щихс€ к уничтожению, разрушению и даже убийству.

Ћюди, составл€ющие агрессивную толпу, не имеют рациональной основы дл€ своих действий и, наход€сь в со≠сто€нии фрустрации, часто направл€≠ют свой слепой гнев или ненависть на совершенно случайные объекты, не имеющие никакого отношени€ ни к про≠исход€щему, ни к самим погромщикам.

јгрессивна€ толпа относительно редко возникает сама по себе. „аще всего она €вл€етс€ результатом тран≠сформации случайной, конвенциональ≠ной или экспрессивной толпы. “ак, фут≠больные болельщики, раздосадованные и обозленные проигрышем любимой команды, легко могут превратитьс€ в агрессивную толпу, котора€ начинает крушить все вокруг, ломать скамейки на стадионе, бить стекла ближайших домов и витрины магазинов, избивать случайных прохожих и т.п. Ќе случай≠но во многих странах футбольные пол€ стадионов окружены специальными же≠лезными решетками, болельщиков про≠тивоборствующих команд рассажива≠ют в изолированных секторах, а на матчах дежур€т усиленные нар€ды по≠лиции и даже подразделени€ войск бе≠зопасности.

ѕаническа€ толпа Ч скопление людей, охваченных чувством страха, стремлением избежать некой вообра≠жаемой или реальной опасности.

ѕаника Ч это социально-психоло≠гический феномен про€влени€ группо-иого аффекта страха. ѕричем следует иметь в виду, что первичным €вл€етс€ индивидуальный страх, который выс≠тупает предпосылкой, почвой дл€ груп≠пового страха, дл€ возникновени€ паники. ќсновна€ черта любого панического поведени€ людей -- стремление к самоспасению. ѕри этом возникший страх блокирует способность людей ра≠ционально оценивать возникшую ситу≠ацию и преп€тствует мобилизации во≠левых ресурсов дл€ организации со≠вместного противодействи€ возникшей опасности.

—т€жательска€ толпа Ч скоп≠ление людей, наход€щихс€ в непосред≠ственном и неупор€доченном конфлик≠те между собой из-за обладани€ теми или иными ценност€ми, которых недо≠статочно дл€ удовлетворени€ потреб≠ностей или желаний всех участников этого конфликта.

—т€жательна€ толпа многолика. ≈е могут образовывать и покупатели в ма≠газинах при продаже товаров повы≠шенного спроса при €вном их недо≠статке; и пассажиры, стрем€щиес€ за≠н€ть ограниченное количество мест отход€щего автобуса или электрички; и покупатели билетов у касс перед началом какого-либо зрелищного ме≠ропри€ти€; и вкладчики обанкротив≠шегос€ банка, требующие возврата вло≠женных денег; и лица, граб€щие мате≠риальные ценности или товары из магазинов и складов при массовых бес≠пор€дках.