¬о всех отрасл€х человеческой де€тель≠ности только те направлени€ достига≠ют блест€щего развити€, которые на≠ход€тс€ в живой св€зи с потребност€ми общества.

Ќ.√. „ернышевский

Ѕольшие социальные группы Ч это общности людей, отличающиес€ от малых групп наличием слабых посто€нных контактов между всеми их представител€≠ми, но объединенные и сплоченные зачастую не меньше, а иногда даже сильнее и потому оказывающие существенное вли€ние на общественную жизнь.

„еловек Ч общественное существо, его жизнь немыслима, невозможна в отрыве от общества, от группы, с которыми он св€зан множеством самых разнообраз≠ных отношений.

–омен –оллан

Ѕольшие социальные группы обычно всегда имеют €рко выраженные особен≠ности:

Ч они посто€нно развиваютс€ и совершенствуютс€;

Ч они имеют свои сугубо специфические интересы;

Ч они вырабатывают набор социальных норм дл€ себ€ и дл€ всех своих членов и требований к их представител€м, регулирующих внутреннее и внешнее взаимодействие;

Ч они имеют свою сложившуюс€ и всеми средствами поддерживаемую в эф≠фективном состо€нии ролевую структуру.

Ѕольшие социальные группы многочисленны и разнообразны по своему проис≠хождению и формам активности. ќбычно различают классы, этносы (нации), политические и общественные организации, религиозные конфессии. »х называют организованными группами. роме того, считаетс€, что могут существовать и неорганизованные группы. ним обычно относ€т массовые движени€, толпу и др.

¬ажно всегда было и будет только то, что нужно дл€ блага не одного человека, но всех людей.

Ћ.Ќ. “олстой

ѕод классами в социальной психо логии обычно понимаютс€ большие, организованные группы людей, раз≠личающиес€ по их месту в истори≠чески определенной системе обще≠ственного производства, по их от≠ношению к средствам производства (закрепл€емому в праве собствен≠ности), по их роли в общественной организации труда, а следователь≠но, по способам получени€ и разме≠рам той доли богатства, которой они располагают (в виде процента на вложенный капитал, зарплаты или иных доходов.)

лассы по€вл€ютс€ на определен≠ной ступени развити€ производитель≠ных сил, когда создаетс€ излишек про≠дукта, который можно присвоить. Ёто значит, что классы возникают как ре≠зультат развити€ производительных сил »х существование св€зано с исто≠рически определенными способами производства

лассовые различи€ в обществе воз≠никают на основе общественного раз≠делени€ труда и по€влени€ частной собственности на средства производ≠ства и поэтому €вл€ютс€ основными среди других различий между людьми –азвитие научно-технической революции, государственно-монополистичес≠кого капитализма привело к значительному усложнению структуры основных классов и межклассовых групп, усилило разнородность видов де€тельности и социальных функций людей, принадлежащих к одному и тому же классу.

ласс €вл€етс€ одним из главных субъектов общественной психологии, и под непосредственным воздействием именно этой общности складываютс€ основные социально-психологические €влени€ (общественные отношени€, со≠циальное взаимодействие и взаимоот≠ношени€, общение и настроени€ лю≠дей), которые должны учитыватьс€ в профессиональной де€тельности

|

|

|

ƒл€ того чтобы научно обоснован≠но вы€вить социально-психологические характеристики классов и межклассо≠вых слоев изучаемого общества, необ≠ходимо знать и различать: 1) детерми≠нанты классовой психологии и 2) осно≠ву ее образовани€

≈сли в качестве детерминантов психологии класса выступают социаль≠но-экономическое положение класса, его место в общественной системе, от≠ношение к средствам производства, историческа€ роль, уровень его разви≠ти€, социально-экономические отноше≠ни€, составл€ющие существо данной формации, то основу образовани€ пси≠хологии класса составл€ют услови€ его жизни, характер общественно-практи≠ческой де€тельности, отношени€ с дру≠гими классами и межклассовыми груп≠пами, социальный опыт, образ жизни и многие другие субъективные и объек≠тивные характеристики жизнеде€тель≠ности его представителей.

ѕсихологи€ класса включает в себ€ его потребности, интересы, ценностные ориентации, ролевые представлени€, нормы поведени€, традиции и другие социально-психологические €влени€.

ѕотребности класса Ч это побу≠дительные силы его активности и раз≠вити€ —пецифика де€тельности клас≠са развивает у его представителей одни потребности и подавл€ет другие Ќа≠пример, предпринимательска€ де€тель≠ность буржуазии формирует у ее представителей €рко выраженную потреб≠ность высто€ть в конкурентной борьбе, сохранить себ€ в составе привилегиро≠ванного класса и обеспечить получе≠ние новой прибыли.

»нтересы класса Ч друга€ важней≠ша€ его движуща€ сила, обусловленна€ положением класса в системе производственных отношений данного общества »нтересы могут различатьс€ по степени зрелости, котора€ зависит главным об≠разом от уровн€ развити€ объективных потребностей класса ¬се попытки како≠го-либо ущемлени€ интересов класса, особенно со стороны государства, вос≠принимаютс€ его представител€ми как покушение на их жизненные устои —о≠циальна€ действительность показывает, что ни один класс, ни одна из межклас≠совых групп не поступаетс€ своими ин≠тересами добровольно, на основе нрав≠ственно-этических соображений или призывов к гуманизму, к учету интере≠сов другой стороны, других классов или социальных групп онфликт классовых интересов обычно приводит к возникно≠вению классовой борьбы.

÷енности (ценностные ориентации) класса Ц это выработанные его общественным сознанием идеалы,

обус≠ловленные характером собственности на средства производства ÷енности объективно определ€ютс€ экономическими услови€ми де€тельности клас са Ќапример, у предпринимателей-собственников, вс€ жизнь которых про ходит в жесткой конкурентной борьбе, ценностна€ система базируетс€ на дог мате св€тости и неприкосновенности частной собственности, €вл€ющейс€ за логом личного раскрепощени€, единственным средством достижени€ бла≠гополучи€ и независимости дл€ себ€ и своих потомков.

–олевые представлени€ класса Ч его взгл€ды, €вл€ющиес€ результатом осмыслени€ своей роли в обществе и ценностных ориентации, выработан≠ных на основе повседневной де€тельности

Ќормы поведени€ класса Ч опре≠деленные предписани€, пожелани€ и ожидани€, предъ€вл€емые к его пред≠ставител€м ласс с помощью норм, выработанных им, предъ€вл€ет своим представител€м такие требовани€, которым должно удовлетвор€ть их пове≠дение и которые регулируют, контро≠лируют, направл€ют и оценивают их поступки и действи€

|

|

|

“радиции, обычаи и привычки класса Ч усто€вшиес€ правила, прин≠ципы и стереотипы жизни и де€тельно≠сти членов класса, важные регул€торы их поведени€. — их помощью, как и других элементов психологии класса, он превращаетс€ в устойчивую и орга≠низованную общность людей.

ќсновными характеристиками пси≠хологии рабочего класса (индустри≠альных и сельскохоз€йственных рабо≠чих, средних и низших служащих) €вл€ютс€ трудолюбие, меньша€ удов≠летворенность (по сравнению с други≠ми классами и социальными группами) своим социальным и материальным по≠ложением, слабый социальный конфор≠мизм, сильна€ мировоззренческа€ ори≠ентированность, способность, а очень часто и настойчивое стремление к мас≠совому выражению своих социальных и имущественных настроений и переживаний, больша€ подверженность вли€нию идеологической (информационной, культурной, национальной и на≠ционалистической) пропаганды и агитации, больша€ изолированность от близкого общени€ с представител€ми других классов и социальных групп, высока€ степень внутриклассовой организованности и сплоченности и др.

—ледует иметь в виду, что суще≠ствуют значительные психологические различи€ между индустриальными и сельскохоз€йственными рабочими, ко≠торые обусловлены неодинаковыми ус≠лови€ми жизни в городе и в деревне —ельскохоз€йственные рабочие в большей степени выдержанны, настойчивы, менее подвержены перепадам в на≠строени€х и переживани€х и т. д.

ќтличительными психологическими особенност€ми класса буржуазии (высшие и средние собственники, выс≠шие наемные управл€ющие, представи≠тели власти, финансовые олигархи) вы≠ступают рациональный образ мышле≠ни€ и деловой этики, самоотдача и самоограничение в производственной де€тельности, индивидуализм и себ€любие, €рко выраженна€ потребность высто€ть в конкурентной борьбе, высокое стремление в получении максималь≠ной производственной и финансовой прибыли, преданность своему делу, про€вл€юща€с€ в том числе и в непрерывной нацеленности на его расширение, посто€нное вкладывание в производство все новых и новых денег, стремление укрепить, расширить и усовершенство≠вать его, завоевать новые рынки сбыта продукции, высока€ делова€ (а часто и межличностна€) агрессивность, стрем≠ление сохранить себ€ в составе приви≠легированного класса и др.

—редним сло€м населени€ (мел кой буржуазии и мелким собственникам, интеллигенции и административ ному персоналу), как правило, присущи следующие особенности пси≠хологии трудолюбие, преданность про≠фессии и своему делу, высока€ сте≠пень ответственности и чувства долга, высокий прагматизм и индивидуализм, компетентность и организационный та≠лант, умение перспективно мыслить, наличие навыков эффективно организовывать свою де€тельность и работу других людей, часто Ч присутствие ощущени€ неустойчивости (эфемерно≠сти) своего труда и своих усилии, периодическое присутствие чувства стра≠ха, бессили€, неспособности повли€ть на ход событий и др.

ћаргинальным сло€м населени€ (безработным, нищим, бомжам) обыч≠но присущи неверие в свои силы, убеж≠дение в безысходности своего положе≠ни€, моральна€ и духовна€ деградаци€, социальный страх и др.

ѕод этнической общностью обыч≠но понимаетс€ совокупность людей, объе≠диненных такими признаками, как един≠ство исторического развити€, террито≠рии, €зыка, культуры и психического склада. ¬ основе существовани€ этни≠ческой общности лежит осознание ею своей целостности, выражаемой пон€ти≠ем Ђћыї по сравнению с пон€тием Ђќниї.

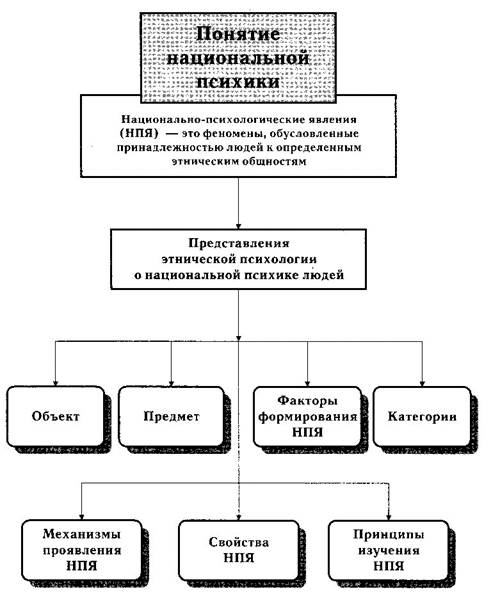

Ќациональна€ психика Ч со≠ставна€ часть общественного со≠знани€ (общественной жизни) лю≠дей, его важнейшего компонента Ч общественной психологии. ќна ре≠альна, про€вл€етс€ в поступках и по≠ведении людей и их групп и опосреду≠ет все формы их сознани€ Ч полити≠ку, право, мораль, религию, науку, искусство и философию.

Ётническа€ психологи€ Ч это отрасль социальной психологии, изу≠чающа€ национальную психику людей.

|

|

|

ќбъектом этнической психологии как науки выступают различные этни≠ческие общности.

ѕредметом этнической психоло≠гии €вл€ютс€ особенности про€влени€ национально-психологических €влений и процессов в различных этнических общност€х.

‘акторы формировани€ нацио≠нальной психики людей Ч это все то, что обусловливает особенности ее возникновени€ и функционировани€ (см. 5.6).

атегори€ми этнической психологии выступают конкретные €влени€ и процессы, которые она изучает.

Ќациональна€ психика про€вл€ет≠с€ по механизмам национальной ус≠тановки и национального стереотипа.

Ќационально-психологические фе≠номены имеют определенные свой≠ства, отражающие специфику про€в≠лени€ их закономерностей. Ёто:

Ч способность детерминировать все другие психические €влени€ (каждый представитель той или иной националь≠ной общности мыслит, переживает, ве≠дет себ€, общаетс€ и действует так, как диктует ему его этническа€ среда и дли≠тельный национальный опыт развити€);

Ч чрезвычайное многообразие (у каждой конкретной общности нацио≠нальна€ специфика психических про≠цессов и состо€ний, взаимодействи€, взаимоотношений и общени€ имеют свои особые характеристики, что затрудн€ет их воспри€тие, изучение и осмысление);

Ч невозможность приведени€ их своеобрази€ к какому-то общему зна≠менателю (у представителей разных этнических общностей сво€ специфи≠ка про€влени€ их психики);

Ч большие по сравнению с други≠ми психологическими €влени€ми кон≠сервативность и устойчивость.

¬ажнейшие принципы изучени€ национально-психологических €в≠лений: принцип учета исторических условий их развити€; принцип их ана≠лиза в единстве с психикой классов, других социальных групп; принцип уче≠та про€влени€ их многообрази€.

Ќациональна€ психика имеет свою структуру, котора€ включает в себ€ системообразующую и динамическую стороны

¬ системообразующую сторону вход€т:

Ч национальное самосознание Ч осознание людьми своей принадлежно≠сти к определенной этнической общно≠сти и ее положени€ в системе обще≠ственных (государственных, межэтни≠ческих) отношений,

Ч национальный характер Ч исторически сложивша€с€ совокуп≠ность устойчивых психологических черт представителей той или иной эт≠нической общности,

Ч национальный темперамент Ч специфические поведенческие харак≠теристики людей,

Ч национальные чувства и на≠строени€ Ч эмоционально окрашен≠ное отношение людей к своей этничес≠кой общности, к ее интересам, другим народам и ценност€м,

Ч национальные традиции и привычки Ч прочно укоренившиес€ в повседневной жизни, передающиес€ из поколени€ в поколение правила, нор≠мы и стереотипы действий, общени€ представителей конкретной этничес≠кой общности

ƒинамическа€ сторона психо≠логии нации (национально-психологические особенности), в отличие от системообразующей позвол€ет точно определить и осмыслить специфику вы≠ражени€ и функционировани€ нацио≠нально-психологических €влений.

ѕрин€то считать, что в структуру динамической стороны национальной психологии вход€т следующие нацио≠нально-психологические особенности

Ч мотивационно-фоновые, кото≠рые характеризуют побудительные силы де€тельности представителей той или иной этнической общности, пока≠зывают своеобразие их мотивов и це≠лей,

Ч интеллектуально-познава≠тельные, определ€ющие своеобразие воспри€ти€ и мышлени€ носителей на≠циональной психики, выражающеес€ в наличии у них специфических позна≠вательных качеств, отличных от ана≠логичных у представителей других на≠родов,

Ч эмоционально-волевые, обус≠ловливающие функционирование у представителей той или иной этничес≠кой общности четко выраженных свое≠образных эмоциональных и волевых качеств, от которых во многом зависит результативность де€тельности

|

|

|

Ч коммуникативно-поведенчес≠кие, охватывающие специфику инфор≠мационного и межличностного взаи≠модействи€, общени€ и взаимоотно≠шений представителей конкретных народов.

Ќациональна€ психологи€ предста≠вителей конкретных этнических общ≠ностей Ч результат длительного и спе≠цифического развити€, в котором за≠действованы многие факторы.

—оциально-политическое и эко≠номическое развитие €вл€етс€ важ≠нейшим из них. ѕод его вли€нием фор≠мируетс€ своеобразие всех основных характеристик национальной психики, поскольку последн€€ во многом зави≠сит от производственных и обществен≠ных отношений, своеобразие про€вле≠ни€ которых в каждом государстве накладывает особый отпечаток на раз≠витие сознани€ представителей каж≠дой этнической общности.

»сторическое развитие этничес≠кой общности, по мнению многих уче≠ных, Ч это те жесткие рамки много≠численных, но закономерных, времен≠ных, но качественных трансформаций жизни и особенностей психики ее представителей, внешние и внутрен≠ние атрибуты которых предопредел€≠ют своеобразие зарождени€, функци≠онировани€ и про€влени€ националь≠ной психики.

¬озраст этнической общности обыч≠но свидетельствует о длительности формировани€ национальной психики людей, возможност€х ее перспектив≠ного развити€ или деградации. „ем он больше, тем устойчивее и консервативнее про€влени€ ее различных черт.