Ёмбриональный период развити€ карпа

÷ель работы: изучить особенности эмбрионального периода развити€ карпа.

ћетодические указани€

арп откладывает икру на расти≠тельность в сто€чей или слабопроточной воде при температуре обычно 17 ∞— и выше. ≈го развитие в раннем периоде онтогенеза проходит в этих услови€х и приспособлено к ним. »кра обычно желтого цвета, но встречаютс€ икринки с зеленова≠тым оттенком, бесцветные и др. —редний диаметр икры 1,5-1,8 мм с небольшим перивителлиновым пространством (относительные разме≠ры 1,25-1,4 мм), она полиплазматическа€. ѕо количеству цитоплазмы занимает одно из первых мест среди икры рыб семейства карповых. ƒиаметр желточного мешка в среднем 1,2 мм. ќболочка икры клейка€. ѕродолжительность развити€ икры карпа до вылуплени€ эмбрионов зависит, прежде всего, от температурных условий. ќднако дл€ развити€ икры и вылуплени€ необходимо, как установлено, опреде≠ленное количество тепла. ƒл€ карпа этот показатель составл€ет 60- 80 градусо-ч.

ѕродолжительность развити€ икры рыб находитс€ в зависимости от темпе≠ратуры воды. ѕродолжительность эмбрионального развити€ икры карпа в зависимости от температуры приведена в таблице 1 (по данным ‘. ћ. —уховерхова и ј. ѕ. —иверцева).

“аблица 1 - ѕродолжительность эмбрионального развити€ икры карпа в зависимости от температуры воды

| “емпература воды, ∞— | ѕродолжительность инкубации, сут |

| 2,5 -3 | |

| 3,5 -4,0 | |

| 4,5 -5,0 | |

| 7,0 -7,5 | |

| Ќиже 16 | более 8 |

Ёмбриональный период развити€ карпа состоит из семи этапов (по Ћужину, 1976).

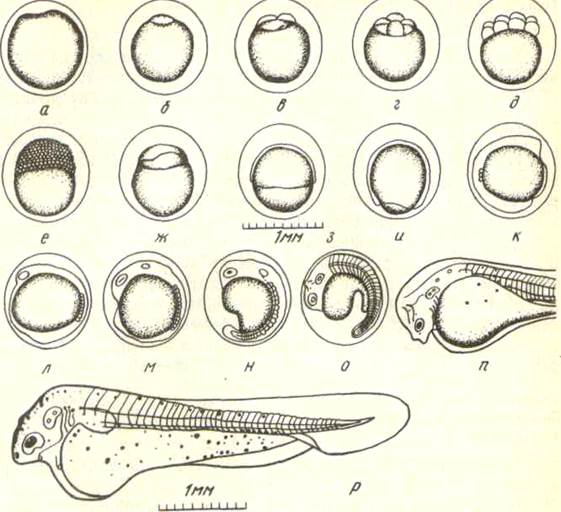

Ќа первом этапе происходит оплодотворение, образование зиготы и образование перивителлинового пространства и бластодиска (рис. 27 а, б).

” неоплодотворенной икринки (рис. 27, а) оболочка плотно прилегает к желтку. „ерез несколько минут после оплодотворени€ в икре, наход€щейс€ в воде, происход€т изменени€, св€занные с про≠никновением воды в икринку. Ёто приводит к отслоению оболочки от желтка, образованию перивителлинового пространства. ѕроцесс набухани€ икры при температуре 19 ∞— длитс€ примерно один час. ƒиаметр икры увеличиваетс€ в среднем на одну треть. ќдновременно в период набухани€ образуетс€ зародышевый диск, или бластодиск (рис. 27, б).

јктиваци€ икринок, вызванна€ оплодотворением, приводит к глубоким изменени€м обмена веществ. ¬ течение первого часа после оплодотворени€, когда наступает резкое оводнение икринок, относи≠тельное содержание сухих веществ снижаетс€ с 30-32 до 10-12 % и примерно в таком количестве остаетс€ до вылуплени€ эмбриона. —одержа≠ние гликогена - основного источника энергии в период образовани€ бластодиска - уменьшаетс€ в 2 раза, а величина аденозинтрифосфорной кислоты (ј“‘), занимающей центральное место в энергетическом обмене, снижаетс€ почти в 3 раза.

Ќа втором этапе происходит дробление бластодиска от двух бластомеров до бластулы. ¬ возрасте трех часов наступает перва€ стади€ этапа дроблени€ - по€вл€етс€ перва€ борозда, дел€≠ща€ бластодиск на два бластомера (рис. 27, в), а затем наступают стадии четырех (рис. 27, г), восьми (рис. 27, д) бластомеров и т.д.

|

|

|

„ерез 6 ч от момента оплодотворени€ наступает стади€ морулы крупных клеток (рис. 27, е). ƒалее клетки бластодиска все больше дроб€тс€. Ќаступает стади€ морулы мелких клеток. ћежду бластодиском и желтком возникает небольша€ полость или бластоцель и образуетс€ стади€ бластулы (рис. 27, ж). Ѕластула - это своеобразное многоклеточное образование Ц бластодерма, расположенна€ на анимальном полюсе.

¬ целом процесс дроблени€ сопровождаетс€ значительными внутренними энергетическими затратами. «а этот период показатель ј“‘ снижаетс€ почти в два раза.

ќбозначени€ по тексту

–исунок 27 - Ёмбриональный период развити€ карпа

¬ рыбоводной практике на стади€х 4-8 бластомеров второго этапа развити€ дают оценку качества икры по нормальному дроблению. ќбразование разноразмерных, асимметрично расположенных бластомеров свидетель≠ствует об аномальном развитии икры. »менно на стади€х дроблени€ от 4- 8 бластомеров до ранней морулы определ€ют и процент оплодотво≠рени€ икры.

Ќа третьем этапе происходит обрастание желтка бластодер≠мой - гаструл€ци€ и формирование эмбриона. √аструл€ци€ начинаетс€ с обрастани€ желтка многослойной бластодермой. „ерез 8-9 ч полови≠на желтка оказываетс€ схваченной бластодермой (рис. 27, з). ѕо€вл€ет≠с€ зародышевый валик, который на стадии замыкани€ желточной пробки (рис. 27, и) виден весьма отчетливо. ” тела эмбриона заметен расширенный головной отдел. ∆елточна€ пробка замыкаетс€. √астру≠л€ци€ завершаетс€ полным обрастанием бластодермой всего желтка.

¬о врем€ гаструл€ции происходит существенна€ структурна€ перестройка, в результате которой образуютс€ три зародышевых листка: эктодерма, мезодерма и энтодерма. ќбмен веществ во врем€ гаструл€ции имеет свои особенности. ѕосле гаструл€ции количество фосфора ј“‘ и небелкового азота снижаетс€, а количество общего бел≠ка увеличиваетс€. ѕроцесс гаструл€ции €вл€етс€ наиболее у€звимым к воздействию факторов внешней среды. √аструл€ци€ всегда сопро≠вождаетс€ повышенной гибелью икры. ѕоэтому учет отхода целесо≠образно проводить после прохождени€ этого этапа развити€, а не раньше.

Ќа четвертом этапе происходит дифференциаци€ головного и туловищного отделов эмбриона. Ќаблюдаетс€ утолщение головной и хвостовой частей эмбриона. „ерез 17-20 ч от оплодотворени€ икры тело эмбриона охватывает около 3/5 окружности желтка. Ќачинаетс€ сегментаци€ тела. ¬ туловище образуютс€ первые два-три сомита (рис. 27, к). ¬ возрасте 22-24 ч формируютс€ глазные пузырьки при продолжающейс€ сегментации тела (рис. 27, л). „ерез 24-28 ч за глазны≠ми пузыр€ми в области продолговатого мозга по€вл€ютс€ слуховые плакоды (рис. 27, м). оличество сомитов достигает 9-11. √лазные бокалы (зачатки глаз) приобретают щелевидные углублени€.

Ќа п€том этапе обособл€етс€ хвостовой отдел и эмбрион начинает двигатьс€. ¬ результате обособлени€ хвостового отдела и роста в длину зачатка кишечной трубки желток приобретает груше≠видную форму. „ерез 35-45 ч в глазах отчетливо виден хрусталик (рис. 27, н). оличество сомитов продолжает увеличиватьс€ (более 20). “ело эмбриона совершает слабые движени€. ¬ возрасте немногим более двух суток наблюдаетс€ сегментаци€ хвостового отдела. этому времени сегментаци€ тела почти заканчиваетс€. ¬ глазах по€вл€етс€ черный пигмент. –азличаютс€ отделы головного мозга. ¬ слуховых капсулах образовываютс€ отолиты (рис. 27, о). ѕри обособле≠нии хвостового отдела и пигментации глаз наступают определенные изменени€ в обмене веществ: показатель ј“‘ вновь возрастает до исходной величины, однако содержание белка и небелкового азота остаетс€ прежним, как при гаструл€ции.

|

|

|

Ќа шестом этапе в возрасте 2,5 сут у эмбриона по€вл€ютс€ форменные элементы крови. „исло сомитов в туловище 24, в хвосто≠вом отделе - 16. √лаза пигментированы (рис. 27, п). —формировалась кожна€ жаберна€ крышка. √олова пригнута к желтку. Ќа рыле, перед глазами по€вились обон€тельные €мки. —низу образовалась ротова€ воронка. ѕозади глаз по€вились четыре жаберные плакоды. Ќа уровне первого миотома располагаетс€ грудной плавничок. Ёмбрион активно вращаетс€ в оболочке Ц стади€ вращающегос€ эмбриона.

Ёта стади€ эмбрионального развити€ карпа, как и других рыб, наиболее подходит дл€ перевозки икры в услови€х изотермических €щиков, где возмож≠но некоторое охлаждение, способствующее замедлению развити€.

Ќа седьмом этапе происходит вылупление из оболочки. Ёто последний этап эмбрионального периода развити€. „ерез трое суток инкуба≠ции икры при температуре 19-22 ∞— начинаетс€ вылупление эмбрионов (рис. 27, р).

Ёмбрионы рыб в процессе эмбрионального развити€ проход€т р€д критических этапов и стадий, когда наблюдаетс€ повышенна€ чувствитель≠ность эмбрионов к различным абиотическим факторам среды (темпера≠туре, газовому составу воды, солености, механическому воздействию и др.). Ёто св€зано с тем, что в критические этапы и стадии развити€ происход€т значительные изменени€ в перестройке обмена веществ развивающегос€ эмбриона.

ритическими в развитии эмбриона карпа, как у боль≠шинства нерест€щихс€ весной рыб, €вл€ютс€ следующие этапы и стадии:

- от начала дроблени€ до морулы мелких клеток;

- гаструл€ци€;

- перед вылуплением и вылупление.

»менно на этих стади€х эмбриогенеза, наблюдаетс€ повышенна€ гибель эмбрионов. ¬ эти моменты необходимо особенно стремитьс€ к созданию оптимальных условий дл€ развити€ икры: поддерживать в инкубационных аппаратах посто€нный и повышенный расход воды, не допускать резких (более 2 ∞—) температурных перепадов, оберегать икру от различных механических воздействий и т. д.

¬опросы дл€ самопроверки

1. ѕриведите экологическую характеристику карпа.

2. ќхарактеризуйте этапы эмбрионального развити€ карпа.

3. Ќазовите критические стадии в эмбриональном развитии карпа.