ќткрыта€ композици€ строитс€ на основе линий, которые расход€т≠с€ от сюжетного центра, отража€ св€зи объектов, стрем€щихс€ выйти за пределы кадра. ¬ таких случа€х. причинно-следственные зависимое ти раскрываютс€ не внутри, а вне картинной плоскости и требуют про≠должени€ и завершени€ в других монтажных планах.

¬нутрикадровое действие откры≠тых композиций не имеет самосто€≠тельного и решающего значени€, и линии, св€зывающие главный объ≠ект с другими (их иногда называют ^силовыми лини€ми композицииї), направл€ютс€ в стороны от центра.

| ќсновные элементы композиции кадра |

| —. ≈. ћедынский Ђ омпонуем кинокадрї |

ак правило, они уход€т за пределы картинной плоскости, указыва€, что объект должен вступить в смысловые св€зи с ситуацией за рамками кадра. »менно поэтому зритель всегда вос≠принимает открытую композицию как часть единого целого и ждет дальнейшего развити€ монтажной фразы. Ќа такое ожидание его ори≠ентирует направление и незавер≠шенность силовых линий...

Ч ј зачем вам эти композицион≠ные линии? Ќаправление общени€ героев? Ч мог удивитьс€ пещерный художник. Ч ƒл€ чего нужна вза≠имосв€зь композиционных элемен≠тов? Ќе проще ли рисовать или сни≠мать кино, ни о чем не дума€?

-г- онечно, гораздо проще, Ч сказали бы мы. Ч Ќо кинооператор выстраивает композицию кадра не ради самой композиции, а дума€ о воздействии на зрител€.

¬ернувшись к кинематографиче≠скому варианту перовских Ђќхот≠никовї, предположим, что киноопе≠ратор не пошел по пути фиксации общего плана, а захотел максималь≠но обогатить изобразительный р€д. ƒл€ этого следовало бы показать крупно говор€щих и слушающих ге≠роев, отдельные детали. ѕредставим себе, что эпизод начат с крупного плана слушающего молодого чело≠века. Ёто пример открытой компо≠зиции. √олос старого охотника при этом звучит за кадром, а на экране Ч лицо доверчивого слушател€. √лав≠на€ композиционна€ лини€ Ч ли≠ни€ внимани€ молодого охотника Ч в данном случае направлена за пре≠делы кадра, и это создает изобрази≠тельную интригу, так как зритель ждет по€влени€ следующего съемоч≠ного плана. аким приемом режис-

сер и кинооператор перейдут к не≠му Ч не имеет принципиального значени€. ќн может по€витьс€ в ре≠зультате отъезда камеры, или после панорамы с одного лица на другое, или просто при помощи склейки раз≠личных планов. Ќо в любом случае этот переход будет продиктован ли≠нией взгл€да слушающего охотника. ќна создает то напр€жение, которое должно быть разрешено по€влением следующего кадра.

≈сли говорить об управлении ауди≠торией, то открытые композиции более действенны. ќни заставл€ют ждать своего продолжени€, и это де≠лает их драматически напр€женны≠ми, требующими монтажного раз≠вити€. ќни активно вли€ют на зри≠тел€ не только содержанием внутри-кадрового действи€, но и своей фор≠мой, котора€ более кинематографич≠на, чем у закрытых композиций, по≠тому что они не могут существовать вне монтажного р€да.

’удожники-живописцы, наоборот,

предпочитают композиции закрыто≠го типа. Ёто пон€тно. ¬едь живопис≠ные полотна, рисунки, фрески, мо≠заики должны высказать авторскую мысль в монокомпозиции, тогда как в распор€жении кинематографиста есть такое могучее средство, как мон≠таж, позвол€ющее развернуть дей≠ствие в пространстве и во времени.

|

|

|

ћастера живописи всегда ощуща≠ли сковывающее действие статики. ∆ела€ усилить драматизм событи€, создать иллюзию широкого про≠странства и текучести времени, они искали новые, необычные построе≠ни€, ввод€ в них принципы Ђоткры≠тостиї, направл€€ линии взаимо≠действи€ за рамки картины. ¬ ка≠честве примера достаточно сравнить полотна, скомпонованные по взаим≠но противоположным образцам.

артина Ќ. Ќ. √е, изображающа€ допрос царевича јлексе€ ѕетрови≠ча, типична€ закрыта€ композици€, с исчерпывающей полнотой раскры≠вающа€ представленную колли≠зию. ћногофигурна€ композици€ . ѕ. Ѕрюллова Ђѕоследний день ѕомпеиї, несмотр€ на обилие эле≠ментов, тоже закрыта€ композици€. ¬се взаимосв€зи объектов, изобра≠женных на ней, решены на замкну≠том участке пространства, и тема не требует выхода за пределы картин≠ной плоскости.

»ные композиционные принципы в полотнах Ђ√олубые танцовщицыї и Ђјбсентї французского художни≠ка Ё. ƒега. ‘игуры балерин Ђрежут≠с€ї границей изображени€, а посе≠титель кафе буквально Ђуперс€ї взгл€дом в край картины. Ёто ва≠рианты, совершенно неприемлемые с точки зрени€ старых мастеров жи≠вописи. ¬ чем суть такого своеоб-

разного отношени€ к вопросам ком≠позиции?

ќграничива€ поле действи€ своих героев, автор выводит за раму сило≠вые линии композиции и тем самым предлагает зрителю вообразить, что произойдет за пределами изображен≠ного. ќн как бы говорит, что в жиз≠ни вокруг его моделей происходили событи€, не вместившиес€ в карти≠ну. “ем самым автор как бы предла≠гает зрителю почувствовать, что дей≠ствие ничем не ограничиваетс€ ни во времени, ни в пространстве. Ёто главное свойство всех открытых ком≠позиций.

¬ искусствоведении есть также пон€ти€ Ђустойчивыхї и Ђнеустой≠чивыхї композиционных конструк≠ций.

”стойчива€ композици€ Ч это та≠ка€, у которой основные компози≠ционные линии пересекаютс€ под пр€мыми углами в центре картин≠ной плоскости. ¬ этих случа€х глав≠ные изобразительные компоненты располагаютс€ в кадровом простран≠стве равномерно, создава€ впечат≠ление поко€ и стабильности. “акой принцип построени€ кадра ведет к €сности, четкости всей композицион≠ной структуры, котора€ легко вос≠принимаетс€ зрителем.

Ќеустойчива€ композици€ обра≠зуетс€, когда линии взаимодействи€ объектов пересекаютс€ под остры≠ми углами, создава€ ощущение ди≠намики и беспокойства. Ќередко основой таких композиций €вл€ет≠с€ диагональ. ¬ живописи диаго≠нальные построени€ используют как способ передать на двухмерном по≠лотне эффект движени€ и иногда именуют их Ђдинамическими ком≠позици€миї. ¬ кинематографе есть

| —. ≈, ћедынский Ђ омпонуем кинокадрї |

| ќсновныеэлементы композиции кадра |

свои средства передать динамику, поэтому у художников и кинемато≠графистов этот термин имеет различ≠ное толкование.

»ногда высказываетс€ мнение, будто композици€ кинокадра может сложитьс€ из совершенно случай≠ных, никак не организованных ком≠понентов, попавших в поле зрени€ объектива только потому, что они находились в момент съемки на дан≠ных местах. —торонникам такого ме≠тода можно напомнить слова вели≠кого флорентийца Ћеонардо да ¬ин≠чи: Ђ∆ивописец, бессмысленно сри≠совывающий, руководству€сь прак≠тикой и суждением глаза, подобен зеркалу, которое отражает все про≠тивосто€щие ему предметы, не об≠лада€ знанием ихї.

|

|

|

чему может привести нетребо≠вательность киноооператора, можно увидеть на примере кадра 10, а. Ёта путана€ комбинаци€ возникла бла≠годар€ случайному взгл€ду на объ≠ект и неминуемо вызовет отрица≠тельную реакцию зрител€. ќбилие деталей, не организованных мас≠штабно, не вы€вленных ни светом, ни оптическими средствами, не ак≠центирует зрительское внимание на каком-либо участке картинной плос≠кости. «десь нет силовых линий, св€≠зывающих отдельные композицион≠ные компоненты. јвтор не у€снил себе и не дает пон€ть зрителю, кто главное действующее лицо в данной сцене, не дает конкретных изобра≠зительных сведений о технологии действи€. —южетный центр обозна≠чен очень неубедительно и неоправ≠данно сдвинут к нижнему обрезу кадра. ћало того, вследствие невни≠мательного отношени€ к формиро≠ванию изобразительного р€да кадр

адр 10

технически несовершенен: в нем €вно недостает резкости изображе≠ни€.

адр 10, б Ч пример более удач≠ного решени€ этой же темы. Ќайде≠на проста€ композици€ с €сно вы≠раженным центром, четко показана суть происход€щего, а кадр, кроме того, удачен по светотональному ри≠сунку.

–ассматривать фотографию зри≠тель может не спеша, размышл€€ над ее содержанием, задумыва€сь над оценкой формы. ј в кинотеат≠ре он этой возможности лишен: каж≠дую секунду с экрана идут сигналы, посланные двадцатью четырьм€ кад≠рами, и каждый несет свою инфор≠мацию. –еагировать на них прихо≠дитс€ немедленно. ≈сли учесть, что экран одновременно €вл€етс€ и ис≠точником звука, то пон€тно, что за≠дача полноценного воспри€ти€ ки≠нофильма Ч процесс сложный. »менно поэтому грамотное компо≠зиционное решение кадра во многом способствует успеху авторского за≠мысла, так как оно дает возможность донести до зрител€ содержание и эмоциональную окраску экранного действи€.

Ч Ќо вы рассматривали компо≠зицию отдельных кадров, а в кино они так никогда не по€вл€ютс€, Ч мог упрекнуть нас пещерный ху≠дожник. Ч ¬ кино пленка движет≠с€ и композици€ не статична€, а жива€...

Ч —овершенно верно, коллега, Ч сказали бы мы. Ч Ќесмотр€ на то, что каждый кинокадрик фиксирует≠с€ отдельно и его можно рассмотреть на кинопленке, кинокомпозици€ не существует в отрыве от всей мон≠тажной цепи сн€тых кадров. ѕоэто≠му, несмотр€ на то, что в основе изо≠бразительного построени€ кинокад≠ра и живописного произведени€ ле≠жат общие принципы, на экране композици€ всегда развиваетс€, она складываетс€ из многих статичных композиций в динамичную структу≠ру, котора€ свойственна только ки≠нематографу. » хот€ кинооператор учитывает правила, которые соблю-

дает фотограф, рассчитывающий на неподвижное изображение, пере≠мещение объектов съемки и движе≠ние кинокамеры вносит в этот про≠цесс дополнительные проблемы. и≠нематографист выстраивает каж≠дый отдельный кадрик, след€ за тем, чтобы эти отдельные композиции слились в динамичную структуру кинокадра, отражающую реальное движение реальных объектов. ¬ сущ≠ности, кинокомпозици€ кадра Ч это сумма композиций, соединенных в единый зрительный р€д.

—оветский искусствовед √. ѕ. „а-хирь€н назвал такие изобразитель≠ные построени€ поликомпоз€цион-ными, обозначив этим термином то разнообразие композиционных схем, которые переход€т друг в друга на прот€жении съемочного плана. —ложность операторской работы за≠ключаетс€ в том, что, дума€ об от≠дельном кинокадре и выстраива€ монокомпозицию дл€ каждого мо≠мента съемки, кинооператор должен следить за тем, чтобы они соедини≠лись в единую динамическую ком≠позицию, раскрывающую суть про≠исход€щего действи€.

Ѕольше и меньше

ћы не задаем себе вопрос, почему слон большой, а мышь маленька€. ¬се, что нас окружает, Ч объектив≠на€ реальность, и именно так мы ее воспринимаем.

ј как относитьс€ к творени€м ху≠дожников? ќни создают копии мо≠дели, образы людей, вещей, €вле≠ний, причем размеры и соотноше≠ни€ частей произведени€ завис€т

| ќсновные элементы композиции кадра |

| ћедынский Ђ омпонуем. |

|

|

|

только от творческого решени€ ав≠тора. »ногда изображени€ фигур и предметов совершенно не соответ≠ствуют действительности. ћожно нарисовать мышь, котора€ будет во много раз больше сто€щего р€дом слона. » никто этому не удивитс€. ћы умеем отличать образ от реаль≠ности.

Ќаш косматый пращур прекрас≠но знал, какого размера насто€щий мамонт, но нарисовал его малень≠ким. » если бы мы спросили у него, указав на стену пещеры: Ђј что это такое?ї Ч он не сказал бы: ЂЁто рисунок, изображающий мамонтаї. ќн ответил бы: Ђћамонтї, потому что он уже стал Ђhomo sapiensї Ч человеком мысл€щим и в его мозгу начинали складыватьс€ первые умо≠заключени€. ќн изобразил знак и отнесс€ к нему как к обозначению реального объекта.

» так как художник рисовал ма≠монтов в отрыве от их взаимосв€зей друг с другом, в отрыве от среды, в которой они обитали, ему было все равно, какого они размера. Ќо когда художники захотели отразить ха≠рактер св€зей и зависимостей меж≠ду объектами, встал вопрос: а каки≠ми приемами добитьс€ этого эффек≠та? ¬от тут-то и по€вилась необхо≠димость в системе пропорций.

ЂProportioї (соотношение, сораз≠мерность) Ч так еще в ƒревнем –и≠ме называли соотношение различ≠ных элементов художественного про≠изведени€, а также соотношение элементов и целого.

ѕопытки найти закономерности, по которым складываетс€ произве≠дение искусства, делались давным-давно. ѕричем поиски шли не от стремлени€ найти теоретические обо-

сновани€ и успокоитьс€, а были рож≠дены желанием помочь практике. ≈ще в древнем мире архитекторы и живописцы хотели отыскать уни≠версальное руководство, гаранти≠рующее успех в их работе. ƒума€, что это возможно, они настойчиво искали принципы, которые помогли бы находить гармоничные пропор≠ции.

јнтичные греки открыли вариант делени€ линии на две части так, чтобы целое относилось к большему отрезку, как этот большой отрезок Ч к меньшему. Ёто правило выражает≠с€ отношением а:х=х:(аЧх), или в числовом обозначении эти части составл€ют приблизительно 62% и 38% всего отрезка.

¬первые эта пропорциональность встречаетс€ в ЂЌачалахї Ч труде древнегреческого математика ≈вкли≠да еще в III веке до нашей эры.

¬ эпоху ¬озрождени€, в XVЧ XVI веках, художники, архитекто≠ры и ученые вернулись к находке античного искусства. »таль€нский математик Ћука ѕачоли посв€тил ей восторженную книгу ЂЅожествен≠на€ пропорци€ї. ќб этом соотноше≠нии много писал немецкий астроном »оганн еплер. ј Ћеонардо да ¬ин≠чи назвал его Ђзолотым сечениемї,

¬ середине XIX века немецкий ученый ј. ÷ейзинг провозгласил Ђзолотое сечениеї универсальной пропорцией, €кобы характерной и дл€ совершенных творений приро≠ды, и дл€ произведений искусства. Ќемало формалистических теорий говорило о Ђзолотом сеченииї как о главном законе творчества. ѕо рас≠четам Ђзолотого сечени€ї мастера искусств соотносили линейные по≠казатели, площади плоскостей, объ-

емы форм, отмер€ли части музы≠кальных произведений во времени, делили ритмические и звуковые со≠ставл€ющие, вели монтаж кино≠фильмов... ¬ действительности, это одна из систем, котора€ создает впе≠чатление определенной гармонии, но р€дом с ней существует множест≠во замечательных примеров, когда авторы исходили из других худо≠жественных принципов.

Ч «ачем думать о пропорци≠€х? Ч мог спросить косматый пре≠док. Ч я о них ничего не знал, а ри≠совал так, что через тридцать тыс€ч лет все смотр€т и радуютс€!..

Ќе будем возражать и указывать, что в его рисунках тоже есть пропор≠циональные сочетани€. ѕравда, ху≠дожник палеолита отражал призна≠ки самого объекта и дальше этого не шел. ќн видел, что голова у бизо≠на меньше, чем туловище, и рисовал именно так. ќн мог изображать толь≠ко совершенно очевидные, пон€тные ему вещи. Ќа примитивной ступени развити€ искусства он вполне мог обойтись без понимани€ пропорций как соотношени€ различных элемен≠тов. ¬ конце концов ему не с чем было компоновать единичное. ом≠понуетс€ только множество.

|

|

|

¬опрос о пропорциональных соот≠ношени€х возник только тогда, ко≠гда мастерам живописи понадоби≠лось показать взаимодействие объ≠ектов реального мира.

Ѕезвестный египетский мастер, вы≠реза€ рельеф на стене Ѕольшого ’ра≠ма в јбу —имбеле, сделал фигуру –амзеса II в два раза выше, чем фи≠гуры поверженных, мол€щих о по≠щаде пленников. –амзес увенчан ко≠роной правител€ ¬ерхнего ≈гипта, в левой руке у него Ђхекетї Ч крю-

кообразный скипетр, который могли держать только бог ќсирис и фарао≠ны. ¬ то далекое врем€ эти артибу-ты были известны каждому египт€≠нину, известны они и нам. “ут все €сно. Ќо почему фараон такого раз≠мера? ’удожник исказил реальные пропорции дл€ того, чтобы передать идею силы и власти. –амзес победил своих врагов, и его величие было вы≠ражено простым сопоставлением ве≠личин.

ƒревнеегипетские мастера хорошо понимали роль линейных соотноше≠ний и часто пользовались этим при≠емом. “ак, на одной из гробниц в Ћуксоре изображена группа деву≠шек и среди них маленька€ фигур≠ка прислужницы. ќна Ч рабын€, и художник нашел внешнее выра≠жение этого обсто€тельства.

Ќо не следует думать, что боль≠ший размер всегда обозначает зна≠чимость образа, а меньший, наобо-

| —. ≈. ћедынский Ђ омпонуем кинокадрї |

| ќсновные элементы композиции кадра |

|

рот, его незначительность. ѕропор≠циональные показатели вовсе не подмен€ют смысл, они лишь способ≠ствуют его вы€влению, а приоритет каждый раз остаетс€ за содержани≠ем, которое раскрывает идею произ≠ведени€.

’удожник ј. ј. »ванов на своей картине, которую он писал четверть века, тщательно обдумыва€ роль каждого фрагмента громадной ком≠позиции, показывает зрител€м ’рис≠та, €вл€ющегос€ народу.

Ќа этом полотне, по сравнению с изображением фигуры –амзеса II из јбу —имбела, принцип противо≠положный: сама€ главна€ фигура сама€ маленька€.

—уть пропорциональных соотно≠шений в этих случа€х не в том, что нужно было сделать обе фигуры большими или обе маленькими. ’у≠дожники захотели выделить своих героев и в обоих случа€х сделали это при помощи пропорциональных соотношений. ћастер-египт€нин большое противопоставил малому, и автор Ђявлени€ ’риста народуї единичное противопоставил мно≠жеству.

ѕропорциональность Ч это всегда соотношение каких-то количествен≠ных показателей: линейных вели≠чин, площадей, объемов, Ч которые могут быть выражены в числовом обозначении. Ќо цель художника Ч дать зрителю не эти цифровые дан≠ные, а сделать так, чтобы количество перешло в качественную категорию и было восприн€то как выражение смысла.

Ѕиблейский сюжет скомпонован живописцем так, что он сразу вызы≠вает ощущение уникальности, обо≠собленности маленькой фигуры

’риста, котора€ движетс€ к толпе людей, занимающих большую часть картинной плоскости. ¬ этом соот≠ношении малого и большого зало-. жена мысль о том, что зародившеес€ учение будет иметь массу последо≠вателей, ожидающих утешени€ и го≠товых отозватьс€ на доброе слово ”чител€.

онечно, работа над композицией не ограничиваетс€ одними поиска≠ми пропорций. ¬се неизмеримо слож≠нее. » каждый раз художник выра≠жает свою идею целой системой изо≠бразительных приемов. ÷ентр гро≠мадного полотна размером в семь с половиной метров на п€ть метров сорок сантиметров Ч фигура иду≠щего ’риста. Ёто точка, куда ст€ги≠ваютс€ все силовые линии картины. ƒаже те персонажи, которые впр€≠мую не реагируют на происход€≠щее, все равно выражают свою св€зь с источником общего волнени€.

ѕсихологическа€ характеристика действующих лиц, мощный жест »оанна рестител€, ритмика движе≠ни€ ’риста и толпы, светотональ-ные соотношени€, линейна€ перспек≠тива, выраженна€ масштабами че≠ловеческих фигур, Ч все подчинено сюжетно-композиционному цент≠ру Ч идущему к люд€м ’ристу. »де€ выражена не только пропор≠ци€ми компонентов. ќна выражена всем комплексом изобразительных средств, которые привлек художник.

ѕропорциональность вы€вл€ет смысл изобразительных компонен≠тов, и поэтому поиск пропорциональ≠ных зависимостей Ч очень важна€ творческа€ задача, от которой зави≠сит, как зритель примет ту или иную часть композиции. Ќа съемке кино≠оператор определ€ет пропорции ав-

томатически, интуитивно, но при анализе уже сложившейс€ компо≠зиции можно пон€ть, из каких прин≠ципов исходил автор.

Ќа картинной плоскости кадра 11 скомпонованы три объекта: две фи≠гуры и стул, которые даны на фоне интерьера. омпозици€ фронталь≠на Ч все объекты наход€тс€ на рав≠ном рассто€нии от съемочной точки. Ёто сохран€ет те масштабные соот≠ношени€, которые были в действи≠тельности, на их передачу не повли€≠ли ни перспективные сокращени€, ни свойства оптической системы.

|

|

|

√лавную роль в вы€влении содер≠жани€ сыграли пропорции объек≠тов, вы€сненные благодар€ ориен-

тиру, которым €вл€етс€ стул. ¬аж≠ность его присутстви€ в композиции можно проверить, убрав его. —южет≠на€ основа сразу станет обедненной, хот€ во взаимоотношени€х мамы и дочки стул не играет никакой роли. ќн служит мерой роста, а значит, и возраста ребенка.

Ёмоциональна€ реакци€ сид€щей балерины Ч а это одновременно и реакци€ зрител€ Ч объ€сн€етс€ тем, что никого не оставит равнодушным то, что маленька€ героин€ этой изо≠бразительной новеллы Ђростом не выше стулаї! ѕропорции объектов стали основой, на которой построена вс€ композици€.

¬ приведенной сценке обстановка,

| ћедынский Ђ омпонуем кинокадрї |

| ќсновные элементы композиции кадра |

|

адр 12

в которой происходит действие, не имеет смыслового значени€, и поэто≠му фон не занимает много места в кадровом пространстве.

Ќо бывают композиции, в которых именно второй план занимает боль≠шую часть картинной плоскости. Ёто случаи, когда окружающа€ сре≠да играет значительную роль, а иногда и несет основную нагрузку. ≈сли в кинокадре 12 выделить глав≠ный объект съемки и вз€ть вездеход крупно, то, безусловно, машина, окруженна€ водой, привлечет внима≠ние зрителей. Ќо такой композицион≠ный вариант не выразит главного: не передаст того, что машина дви≠жетс€ по нехоженой тайге. »з-за то≠го, что фон выведен за пределы кар≠тинной плоскости, пропадает харак≠теристика машины как вездехода,

идущего по сплошному бездорожью. —узив угол зрени€ и укрупнив глав≠ный объект, кинооператор утер€ет то пропорциональное соотношение, которое позвол€ет сн€ть образный, выразительный кадр, показываю≠щий специфические услови€, в ко≠торых труд€тс€ герои фильма. ста≠ти, именно в таких случа€х, когда экран перестает говорить со зрите≠лем €зыком кино, авторы прибегают к помощи дикторского текста.

Ч » вот тут, если бы киноопера-, тор не сн€л общего плана, по€вилась бы фраза: Ђ„ерез непроходимую тайгу, через быстрые реки...ї Ч под≠сказал бы догадливый пращур.

Ч ƒа, Ч подтвердили бы мы. Ч Ёто бывает.

Ч ј зачем говорить? Ћучше по≠казать, Ч сказал бы нра*цур.

Ч ƒа, Ч снова согласились бы мы. Ч язык кино Ч это в первую очередь зрительный р€д.

ѕропорци€ Ч это но тда соеди≠нение большого количества разно≠родных компонентов. »ногда быва≠ет необходимо изобразить один кон≠кретный объект, и в этом случае все его части тоже компонуютс€ в опре≠деленных пропорциональных соот≠ношени€х. ’удожник наносит их на холст произвольно, исход€ из своего замысла, а кинооператор фор≠мирует их, выбира€ позицию каме≠ры и оптическую систему. »менно это и определ€ет пропорциональные соотношени€ объектов, попавших в поле зрени€ объектива. иноопера≠тор передает их в зависимости от своих творческих намерений.

адр 13 Ч пример операторского решени€, которое привело к тому, что реальные пропорции нарушены и морда лошади приобрела вовсе не те пропорциональные сочетани€ с ее туловищем, которые увидел бы зритель в действительности. явное искажение формы в данном слу≠чае Ч следствие определенных усло≠вий съемки: камера расположена слишком близко к объекту, и съемка

адр 13

велась короткофокусной оптикой.

Ч ј зачем это нужно? Ч мог задать резонный вопрос пещерный художник. Ч «ачем ни с того ни с сего коверкать форму?

Ч Ќа этот вопрос у нас нет отве≠та, Ч сказали бы мы. Ч ѕросим извинить нас, но сами не понимаем...

¬звесим невесомое

Ђ”равновешенна€ композици€ї, го≠ворим мы, Ђнеуравновешенна€ї. „то за странные термины? ќни €вно вз€ты из физики и говор€т о силе земного т€готени€. ѕри чем же тут искусство?

ј при том, что мы всегда неосоз≠нанно стремимс€ к равновесию. Ёта черта человеческой психики по€ви≠лась у наших далеких предков, когда они только-только принимали вер≠тикальное положение и сохранение равновеси€ было дл€ будущего пр€≠мо ход€щего существа серьезной про≠блемой. ƒа и теперь у каждого ма≠лыша, стрем€щегос€ сделать свой первый шаг, возникает и на всю жизнь остаетс€ понимание равнове≠си€ как блага и поко€. “олько этим и можно объ€снить, что два челове≠ка смотр€т на картину и, не сгова≠рива€сь, согласно кивают головами: Ђƒа-а... лева€ сторона ут€желена. ј вот тут нужно бы уравнове-еситьї. ј уравновесить в истинном значе≠нии этого слова никак нельз€. Ћиш≠нюю гирьку никуда не положишь.

“ак что же это за термин? ¬ чем его смысл?

ѕоле экрана, пока на него не спро≠ектировано изображение, Ч белый пр€моугольник. Ќо как только луч

| ќсновные элементы композиции кадра |

| —. ≈. ћедынский Ђ омпонуем кинокадрї |

|

света, направленный из будки кино≠механика, достигает экранной плос≠кости, наше впечатление от осве≠щенных и не освещенных участков непрерывно мен€етс€.

Ч “ак что же получаетс€? Ч мог спросить косматый предок. Ч ¬ыхо≠дит, что каждый участок экранной плоскости становитс€ Ђт€желымї или Ђлегкимї от того количества све≠та, который на него падает?

Ч ≈сли не понимать в букваль≠ном смысле, то это так, Ч ответили бы мы. Ч огда света много, бела€ поверхность создает впечатление пустоты, легкости. ј если мало, то темное п€тно выгл€дит т€желым.

“ака€ оценка вызвана сложными психологическими установками, вплоть до ассоциаций с легкостью светлого неба и т€жестью темной земли. ¬спомним образную речь. ћетафора Ђт€желое небої вызовет у нас картину небосклона, зат€нуто≠го темными, а никак не светлыми облаками, а услышав Ђт€жела€ ту≠чаї, мы сразу поймем, что она была свинцового или вовсе черного цвета. —ловесные формулировки Ч это ре≠зультат образного мышлени€, и их истоки Ч в жизненном опыте, на≠копленном поколени€ми наших предков.

Ч Ќе очень-то убедительно, Ч мог сказать предок. Ч —вет не мо≠жет быть т€желым!

ѕопробуем разобратьс€. ѕомес≠тим посредине белого пр€моуголь≠ника экрана темное п€тно. ¬ этом случае композиционное равновесие будет очевидным (рис. 1). ≈сли мы станем перемещать темный объект, то любое положение, кроме цент≠рального, даст неосознанное ощуще≠ние, что дл€ установлени€ гармонии

I

необходимо выполнить какое-то дей≠ствие и именно это создаст впечатле≠ние неуравновешенности. «ритель св€зывает размеры и насыщенность светотональных п€тен, по€вл€ющих≠с€ на экране, с воображаемой Ђт€≠жестьюї объекта, и от расположени€

этих тональных масс зависит зри≠тельска€ оценка композиционных равновесий.

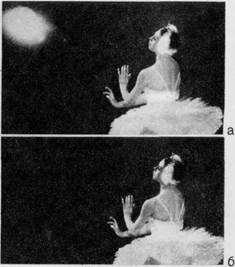

адры 14, а, б показывают Ђмеха≠низмї заполнени€ картинной плос≠кости элементами, уравновешиваю≠щими композицию. ≈сли балерина занимает правую часть кадра, а ле≠ва€ абсолютно пуста, то така€ ком≠поновка создает ощущение изобра≠зительного несоответстви€, неурав≠новешенности.

»ное впечатление оставл€ет ком≠позици€ с €рким п€тном прожекто≠ра. ќбе половины кадра в данном случае приобрели сходный характер. –авновесие установлено.

Ч Ќо если бы все было так прос≠то, Ч мог не согласитьс€ предок, Ч то каждый желающий научилс€ бы создавать шедевры!

Ч ƒействительно, Ч сказали бы мы. Ч ¬се неизмеримо сложнее. ƒе≠ло не в механическом подсчете вооб≠ражаемых т€жестей на воображае≠мых весах. Ќа эти Ђвесыї, опреде≠л€ющие цельность и выразитель≠ность композиции, ложатс€ не толь≠ко света и тени, но и оценки проис≠ход€щего действи€ и эмоциональные характеристики композиционных деталей.

„еловеческое сознание чутко от≠кликаетс€ на информацию, идущую с экрана. «ритель всегда готов на основе чувственных впечатлений де≠лать логические выводы, искать внутреннюю суть €влений и фактов, давать оценки событи€м. ¬есь ком≠плекс звуко-зрительных впечатле≠ний вли€ет на воспри€тие компози≠ционной конструкции, и поэтому равновесие композиции нельз€ сво≠дить только к €вному подобию свето-и цветотональных компонентов.

адр 14

–ассмотрим кадр 15. Ћева€ часть композиции €вно Ђт€желееї правой, если судить только по тональным массам. Ќо если вз€ть этот кадр в динамике, то мелькающий за окном пейзаж придает изображению иное качество по сравнению с неподвиж≠ной фотографией. јктивность пра≠вой части кинокадра может сыграть решающую роль, и именно пейзаж станет сюжетно-композиционным центром, на который в первую оче≠редь обратит внимание зритель.

Ч Ќо ведь в искусстве главное Ч образ человека, Ч мог возразить предок. Ч ј вы предположили, что зритель посмотрит на пейзаж, кото≠рый во врем€ движени€ поезда и не разгл€дишь как следует...

ѕейзаж об€зательно привлечет внимание зрителей по своим фор≠мальным качествам: он движетс€, а сид€щий у окна человек неподви-

| —. ≈. ћедынский Ђ омпонуем кинокадрї |

| ќсновные элементы композиции кадра |