Рентгеновское излучение

Рентгеновское излучение обычно получают при бомбардировке быстрыми электронами поверхности какого-либо вещества в твёрдом состоянии. Исследования этого излучения с помощью рентгеновских спектральных приборов показали, что его спектр в общем случае содержит две составляющие – сплошную и линейчатую, причем узкие интенсивные линии накладываются на сплошной спектр. Сплошная составляющая получила название тормозного рентгеновского излучения, а линейчатая – характеристического. Если энергия электронов, которые внедряются в вещество, меньше некоторой определенной величины, то возникает только тормозное излучение.

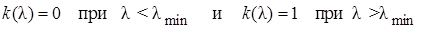

Зависимость интенсивности спектральной плотности  от длины волны в тормозном спектре соответствует гладкой кривой с максимумом. Интенсивность уменьшается от максимума в сторону длинных волн довольно медленно, асимптотически приближаясь к нулю. Наоборот, в сторону коротких волн интенсивность спадает быстро и спектр резко обрывается при определённой граничной длине волны

от длины волны в тормозном спектре соответствует гладкой кривой с максимумом. Интенсивность уменьшается от максимума в сторону длинных волн довольно медленно, асимптотически приближаясь к нулю. Наоборот, в сторону коротких волн интенсивность спадает быстро и спектр резко обрывается при определённой граничной длине волны  , которая носит название коротковолновой (или квантовой) границы спектра. Максимум

, которая носит название коротковолновой (или квантовой) границы спектра. Максимум  в тормозном спектре лежит приблизительно при

в тормозном спектре лежит приблизительно при  .

.

На тормозной спектр сильное влияние оказывает начальная кинетическая энергия электронов  , величина которой связана с ускоряющим напряжением

, величина которой связана с ускоряющим напряжением  :

:

. .

| (1.2) |

Напряжение  можно легко регулировать. С увеличением

можно легко регулировать. С увеличением  граничная длина волны

граничная длина волны  убывает, а спектральная плотность

убывает, а спектральная плотность  возрастает при всех значениях

возрастает при всех значениях  . В результате, кривая

. В результате, кривая  , приподнимаясь, смещается в сторону меньших длин волн.

, приподнимаясь, смещается в сторону меньших длин волн.

Существенно, что общий вид тормозного спектра не зависит от вещества, в котором электроны испытывают торможение, а полностью определяется ускоряющим напряжением  . Однако интенсивность излучения при неизменном напряжении заметно возрастает при переходе к веществам с большим порядковым номером

. Однако интенсивность излучения при неизменном напряжении заметно возрастает при переходе к веществам с большим порядковым номером  .

.

Отмеченные закономерности в спектрах тормозного рентгеновского излучения, образующегося при бомбардировке электронами поверхности твёрдого тела, находят количественное выражение в приближённой эмпирической формуле для распределения спектральной плотности по длинам волн:

| (1.3) |

где  ,

,  – постоянный коэффициент,

– постоянный коэффициент,  – порядковый номер элемента,

– порядковый номер элемента,  – ускоряющее напряжение.

– ускоряющее напряжение.

Экспериментально сложнее получать рентгеновское излучение от вещества в газообразном состоянии. В этом случае тормозной спектр упрощается – спектральная плотность убывает монотонно от максимального значения при  по закону

по закону

| (1.4) |

Если энергия электронов превышает некоторую определённую для данного вещества критическую величину, то кроме тормозного возникает ещё и характеристическое рентгеновское излучение. При этом на фоне сплошного тормозного спектра появляются резкие линии, причём интенсивность этих линий может во много раз превосходить интенсивность фона. Вид линейчатого спектра зависит от вещества, в которое внедряются ускоренные электроны. По этой причине он и назван характеристическим. Однако в отличие от оптических спектров, которые также характеризуют вещество, каждый химический элемент даёт характеристический рентгеновский спектр независимо от того, возбуждаются ли его атомы в свободном состоянии или входят в состав химического соединения.

Аналитически характеристическая компонента может быть представлена в виде суммы дисперсионных контуров спектральных линий:

. .

| (1.5) |

где  – спектральная плотность интенсивности в центре линии (т.е. при

– спектральная плотность интенсивности в центре линии (т.е. при  ), а

), а  – полуширина линии (т.е.ширина на половине её высоты),

– полуширина линии (т.е.ширина на половине её высоты),  – общее количество спектральных линий.

– общее количество спектральных линий.