ћы могли бы согласитьс€ с данным утверждением, если бы рассуждени€ в дан≠ном направлении посто€нно не закапчивались отрицанием существовани€ психиче≠ского. Ќапример, независимый от психического мозговой процесс чаще всего за≠пускаетс€ толчком извне: внешн€€ энерги€ (световые лучи, звуковые волны и т.д.) трансформируетс€ в физиологический процесс, который преобразуетс€ в провод€щих пут€х и центрах, принимает форму реакций, действий, поведенчес≠ких актов. Ќар€ду с этим, никак не вли€€ на него, развертываютс€ событи€ в со≠знательном плане Ч образы, желани€, намерени€. ѕри этом психический процесс никак не вли€ет на физиологические процессы, в том числе и поведенческие реак≠ции. —ледовательно, если физиологический процесс не зависит от психического, то всю жизнеде€тельность человека можно описать в пон€ти€х физиологии. ¬ этом случае психика становитс€ эпифеноменом Ч побочным €влением.

„асть I. ¬ведение в общую психологию

“аким образом, оба рассматриваемых нами подхода оказываютс€ не в состо€≠нии решить психофизиологическую проблему. ѕоэтому единого методологиче≠ского подхода к исследованию проблем психологии не существует. — каких пози≠ций будем исходить мы, рассматрива€ психические €влени€?

»з вышеизложенного следует, что существует тесна€ св€зь между психиче≠скими и физиологическими процессами. ѕоэтому, рассматрива€ психические €в≠лени€, мы будем всегда помнить о том, что они наход€тс€ в тесном взаимодей≠ствии с физиологическими процессами, что они, веро€тнее всего, обусловливают друг друга. ѕри этом мозг человека €вл€етс€ тем материальным Ђсубстратомї, который обеспечивает возможность функционировани€ психических €влений и процессов. ѕоэтому психические и физиологические процессы взаимосв€заны и взаимообусловливают поведение человека.

онтрольные вопросы

1. –асскажите о сознании как высшем уровне психического отражени€ действи≠тельности. аковы основные характеристики сознани€?

2. –асскажите о роли рефлексии в регул€ции поведени€ человека.

3. –асскажите о происхождении сознани€. „то вы знаете о гипотезе ј. Ќ. Ћеонтьева?

4. –аскройте роль труда в возникновении сознани€ человека (по ј. Ќ. Ћеонтьеву).

5. ¬ чем про€вл€етс€ взаимосв€зь развити€ мозга и сознани€?

6. –аскройте содержание основных положений культурно-исторической теории развити€ высших психических функций Ћ. —. ¬ыготского.

7. ќхарактеризуйте основные этапы развити€ психики человека.

8. –асскажите об общем строении нервной системы человека, ее центральных и периферических част€х.

9. –асскажите о строении нейрона.

10. –азъ€сните пон€ти€: Ђпервична€ зона коры головного мозгаї, Ђинтегративна€ зона коры головного мозгаї.

11. ¬ чем выражаетс€ функциональна€ асимметри€ головного мозга?

12. –асскажите об основных концепци€х взаимосв€зи мозга и психики.

13. –аскройте суть концепции функциональных систем ѕ. . јнохина.

14. ¬ чем суть психофизиологической проблемы в психологии?

–екомендуема€ литература

1. јнаньев Ѕ. √. »збранные психологические труды: ¬ 2-х т. “. 1 / ѕод ред. ј. ј. ¬ода-лева, Ѕ. ‘. Ћомова. Ч ћ.: ѕедагогика, 1980.

|

|

|

2. Ѕассин ‘. ¬. ѕроблема Ђбессознательногої. (ќ неосознаваемых формах высш. нерв≠ной де€тельности). Ч ћ.: ћедицина, 1968.

√лава 4. ѕроисхождение и развитие сознани€ человека Х121

3. ¬ыготский Ћ. —. –азвитие личности и мировоззрение ребенка // ѕсихологи€ лично≠сти. “ексты: ’рестомати€ под ред. ё. Ѕ. √иппенрейтер. Ч ћ.: ћ√”, 1982.

ј. ¬ыготский Ћ. —. —обрание сочинений: ¬ 6-ти т. “. 1.: ¬опросы теории и истории пси≠хологии / √л. ред. ј. ¬. «апорожец. Ч ћ.: ѕедагогика, 1982.

5. √иппенрвйтер ё. Ѕ. ¬ведение в общую психологию: урс лекций: ”чебное пособие дл€ вузов. Ч ћ.: „е–о, 1997.

6. √римакЋ. 77. –езервы человеческой психики. ¬ведение в психологию активности. Ч 2-е изд., дон. Ч ћ.: ѕолитиздат, 1989.

7. ƒанилова Ќ. Ќ., рылова ј. Ћ. ‘изиологи€ высшей нервной де€тельности: ”чеб. дл€ ун-тов по спец. Ђѕсихологи€ї. Ч ћ.: »зд-во ћ√”, 1989.

8. ƒжеме ¬. ћногообразие религиозного опыта. Ч —ѕб.: јндреев и сыновь€, 1992.

9. ƒельгадо X. ћозг и сознание /ѕер. с англ. под ред. √. ƒ. —мирнова. Ч ћ.: ћир, 1971.

10. равков —. ¬. —амонаблюдение. Ч ћ., 1922.

11. Ћеонтъев ј. Ќ. »збранные психологические произведени€: ¬ 2-х т. “. 2 / ѕод ред. ¬. ¬. ƒавыдова и др. Ч ћ.: ѕедагогика, 1983.

12. Ћеонтьевј. Ќ. ƒе€тельность. —ознание. Ћичность. Ч 2-е изд. Ч ћ.: ѕолитиздат, 1977.

13. Ћури€ ј. –. Ёволюционное введение в психологию. Ч ћ.: »зд-во ћ√”, 1975.

14. Ќемов –. —. ѕсихологи€: ”чебник дл€ студ. высш. пед. учеб. заведений: ¬ 3-х кн. н. 1: ќбщие основы психологии. Ч 2-е изд. Ч ћ.: ¬ладос 1998.

15. ѕсихологи€ / ѕод ред. проф. . Ќ. орнилова, проф. ј. ј. —мирнова., проф. Ѕ. ћ. “еплова. Ч »зд. 3-е, перераб. и доп. Ч ћ.: ”чпедгиз, 1948.

16. —имонов ѕ. ¬. ћотивированный мозг: ¬ысша€ нервна€ де€тельность и естественно≠научные основы общей психологии / ќтв. ред. ¬. —. –усинов. Ч ћ.: Ќаука, 1987.

17. —имонов ѕ. ¬. Ёмоциональный мозг. ‘изиологи€. Ќейроанатоми€. ѕсихологи€ эмо≠ций. - ћ.: Ќаука, 1981.

18. —околов ≈. 77. Ќейронные механизмы пам€ти и обучени€. Ч ћ.: Ќаука, 1981.

19. ‘абри . Ё. ќсновы зоопсихологии: ”чебник дл€ вузов. Ч ћ.: »зд-во ћ√”, 1976.

20. ”знадзе ƒ. Ќ. ѕсихологические исследовани€. Ч ћ.: Ќаука, 1966.

√лава 5. ѕсихологическа€ теори€ де€тельности

раткое содержание

ќбща€ психологическа€ характеристика де€тельности. ѕон€тие де€тельности. ѕобуди≠тельные причины де€тельности. ÷ель де€тельности. ¬ол€ и внимание в де€тельности. —пецифи≠ка человеческой де€тельности и ее атрибуты. ¬иды человеческой де€тельности. ƒе€тельность и развитие человека.

ќсновные пон€ти€ психологической теории де€тельности. ќперационно-технические ас≠пекты. –азработка и развитие теории де€тельности в трудах российских ученых. —труктура де€≠тельности. ƒействие как центральный компонент де€тельности. ќсновные характеристики дей≠стви€. ќсновные принципы психологической теории де€тельности. ”слови€ де€тельности. ѕо≠н€тие об операци€х. јвтоматические действи€ и навыки. ѕсихофизиологические функции де€тельности.

“еори€ де€тельности и предмет психологии. ѕотребность как исходна€ форма активности живых организмов. ќсновные этапы формировани€ и развити€ потребности. ћотив де€тельно≠сти. ¬едущий мотив и мотивы-стимулы. Ќеосознаваемые мотивы: эмоции и личностный смысл. ћеханизмы образовани€ мотивов. ѕон€тие о внутренней де€тельности.

‘изиологи€ движений и физиологи€ активности. ќбщее пон€тие о психомоторике. ». ћ. —е≠ченов о физиологии движений. –ефлекторна€ концепци€ движени€. “ипы сенсомоторных про≠цессов. —енсоречевые реакции и идеомоторные процессы. ћеханизмы организации движений. Ќ. ј. Ѕернштейн и его теори€ физиологии движений. ѕринцип сенсорных коррекций. ‘акторы, вли€ющие на ход выполнени€ движений. —игналы обратной св€зи. –ефлекторное кольцо. ”ровни построени€ движений по Ѕернштейну. ѕроцесс формировани€ двигательного навыка и прин≠цип активности. ќсновные периоды и фазы построени€ движений. јвтоматизаци€ движений. ѕринцип активности и принцип реактивности. ѕроизвольные акты.

|

|

|

5.1. ќбща€ психологическа€ характеристика де€тельности

ќдной из самых главных особенностей человека €вл€етс€ то, что он способен трудитьс€, а любой вид труда €вл€етс€ де€тельностью. ƒе€тельность Ч это дина≠мическа€ система взаимодействи€ субъекта с миром. ¬ процессе этого взаимодей≠стви€ происходит возникновение психического образа и его воплощение в объек≠те, а также реализаци€ субъектом своих отношений с окружающей реальностью. Ћюбой простейший акт де€тельности €вл€етс€ формой про€влени€ активности субъекта, а это означает, что люба€ де€тельность имеет побудительные причины и направлена на достижение определенных результатов.

ѕобудительными причинами де€тельности человека €вл€ютс€ мотивы Ч со≠вокупность внешних и внутренних условий, вызывающих активность субъекта и определ€ющих направленность де€тельности. »менно мотив, побужда€ к де€тель≠ности, определ€ет ее направленность, т. е. определ€ет ее цели и задачи.

√лава 5. ѕсихологическа€ теори€ де€тельности Х 123

÷ель Ч это осознанный образ предвосхищенного результата, на достижение которого направлено действие человека. ÷елью может быть какой-либо предмет, €вление или определенное действие. «адача Ч это заданна€ в определенных усло≠ви€х (например, в проблемной ситуации) цель де€тельности, котора€ должна быть достигнута путем преобразовани€ этих условий согласно определенной процеду≠ре. Ћюба€ задача всегда включает в себ€ следующее: требовани€, или цель, кото≠рой надо достичь; услови€, т. е. известный компонент постановки задачи; иско≠мое Ч неизвестное, которое надо найти, чтобы достигнуть цели. «адачей может быть конкретна€ цель, которой надо достичь. ќднако в сложных видах де€тельно≠сти чаще всего задачи выступают как частные цели, без достижени€ которых нельз€ достичь главной цели. Ќапример, дл€ того чтобы овладеть какой-либо спе≠циальностью, человек должен вначале изучить ее теоретические аспекты, т. е. ре≠шить определенные учебные задачи, а затем реализовать эти знани€ на практике и получить практические навыки, т. е. решить р€д задач практической де€тельности.

„еловек современного общества занимаетс€ разнообразными видами де€тель≠ности. лассифицировать все виды де€тельности вр€д ли представл€етс€ возмож≠ным, поскольку дл€ того, чтобы представить и описать все виды человеческой де€тельности, необходимо перечислить наиболее важные дл€ данного человека потребности, а число потребностей очень велико, что обусловлено индивидуаль≠ными особенност€ми людей.

ќднако можно обобщить и выделить свойственные всем люд€м основные виды де€тельности. ќни будут соответствовать общим потребност€м, которые можно обнаружить практически у всех без исключени€ людей, а точнее Ч тем видам со≠циальной человеческой активности, в которые неизбежно включаетс€ каждый че≠ловек в процессе своего индивидуального развити€. “акими видами де€тельности €вл€ютс€ игра, учение и труд.

»гра Ч это особый вид де€тельности, результатом которого не становитс€ про≠изводство какого-либо материального или идеального продукта. „аще всего игры имеют характер развлечени€, преследуют цель получени€ отдыха. —уществует несколько типов игр: индивидуальные и групповые, предметные и сюжетные, ро≠левые и игры с правилами. »ндивидуальные игры представл€ют собой род де€тель≠ности, когда игрой зан€т один человек, групповые Ч включают несколько индиви≠дов. ѕредметные игры св€заны с включением в игровую де€тельность человека каких-либо предметов. —южетные игры разворачиваютс€ по определенному сце≠нарию, воспроизвод€ его в основных детал€х. –олевые игры допускают поведение человека, ограниченное определенной ролью, которую в игре он берет на себ€. Ќаконец, игры с правилами регулируютс€ определенной системой правил поведе≠ни€ их участников. Ѕывают и смешанные типы игр: предметно-ролевые, сюжетно-ролевые, сюжетные игры с правилами и т. п. ќтношени€, складывающиес€ между людьми в игре, как правило, нос€т искусственный характер в том смысле этого слова, что окружающими они не принимаютс€ всерьез и не €вл€ютс€ осно≠ванием дл€ выводов о человеке. »гровое поведение и игровые отношени€ мало вли€ют на реальные взаимоотношени€ людей, по крайней мере среди взрослых. “ем не менее игры имеют большое значение в жизни людей. ƒл€ детей игры име≠ют по преимуществу развивающее значение. ” взрослых игра не €вл€етс€ веду≠щим видом де€тельности, а служит средством общени€ и разр€дки.

|

|

|

„асть I. ¬ведение в общую психологию

|

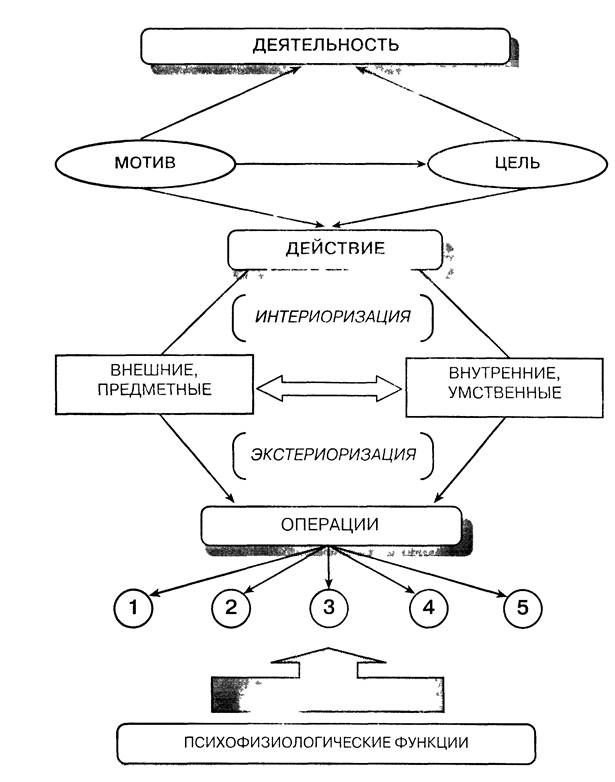

–ис. 5.1. —труктурна€ схема де€тельности

√лава 5. ѕсихологическа€ теори€ де€тельности Х 125

≈ще один вид де€тельности Ч это учение. ”чение выступает как вид де€тель≠ности, целью которого €вл€етс€ приобретение человеком знаний, умений и навы≠ков. ”чение может быть организованным и осуществл€тьс€ в специальных обра≠зовательных учреждени€х. ќно может быть не организованным и происходить по≠путно, в других видах де€тельности как их побочный, дополнительный результат. ” взрослых людей учение может приобретать характер самообразовани€. ќсобен≠ности учебной де€тельности состо€т в том, что она непосредственно служит сред≠ством психологического развити€ индивида.

ќсобое место в системе человеческой де€тельности занимает труд. Ѕлагодар€ труду человек стал тем, кто он есть. Ѕлагодар€ труду человек построил современ≠ное общество, создал предметы материальной и духовной культуры, преобразо≠вал услови€ своей жизни таким образом, что открыл дл€ себ€ перспективы даль≠нейшего, практически неограниченного развити€. — трудом прежде всего св€зано создание и совершенствование орудий труда. ќни, в свою очередь, €вились фак≠тором повышени€ производительности труда, развити€ науки, промышленного производства, технического и художественного творчества.

ƒе€тельность человека Ч это весьма сложное и многообразное €вление (рис. 5.1). ¬ осуществлении де€тельности задействованы все компоненты иерар≠хической структуры человека: физиологический, психический и социальный.

5.2. ќсновные пон€ти€ психологической теории де€тельности. ќперационно-технические аспекты де€тельности

ћы приступаем к рассмотрению теории, котора€ имела огромное значение дл€ развити€ отечественной психологии. ќна была создана в советский период, €вл€≠лась центральной психологической теорией и развивалась на прот€жении более 50 лет. –азработка и развитие данной теории св€зана с именами таких известных отечественных психологов, как Ћ. —. ¬ыготский, —. Ћ. –убинштейн, ј. Ќ. Ћеонть-ев, ј. –. Ћури€, ј. ¬. «апорожец, ѕ. я. √альперин и др. ѕочему эта теори€ занима≠ет столь значимое положение в отечественной психологии? ¬о-первых, ранее мы говорили о решающей роли труда и де€тельности в происхождении сознани€ и развитии психики человека. Ёто точка зрени€ до насто€щего времени €вл€етс€ основополагающий в методологии исследований отечественных психологов. ¬о-вторых, психологическа€ теори€ де€тельности, исход€ из данной точки зре≠ни€, раскрывает роль де€тельности в про€влении психических феноменов чело≠века, в том числе и сознани€. ƒело в том, что судить о человеке, о его особенност€х личности мы, в основном, можем лишь по результатам его де€тельности.

ѕсихологическа€ теори€ де€тельности стала развиватьс€ в конце 20-х - нача≠ле 30-х гг. XX в. √лавное отличие данной теории заключаетс€ в том, что она опира≠етс€ на основные принципы диалектического материализма и использует главный тезис этого философского направлени€: не сознание определ€ет бытие, де€тель≠ность человека, а, наоборот, бытие, де€тельность человека определ€ют его созна≠ние. Ќаиболее полно теори€ де€тельности изложена в трудах ј. Ќ. Ћеонтьева.

|

|

|

„асть I. ¬ведение в общую психологию

»мена

|

Ћеонтьев јлексей Ќиколаевич (1903-1979) Ч изве≠стный отечественный психолог. ¬ конце 1920-х гг., рабо≠та€ у Ћ. —. ¬ыготского и использу€ идеи культурно-исторической концепции, провел р€д экспериментов, на≠правленных на изучение высших психических функций (произвольного внимани€ и процессов пам€ти). ¬ начале 1930-х гг. встал во главе харьковской де€тельностной шко≠лы и приступил к теоретической и экспериментальной разработке проблемы де€тельности. ¬ результате им была выдвинута концепци€ де€тельности, €вл€юща€с€ в насто€щее врем€ одним из признанных теоретических на≠правлений современной психологии.

¬ отечественной психологии на основе предложен≠ной Ћеонтьевым схемы де€тельности (де€тельность Ч действие Ч операци€ Ч психофизиологические функ≠-ции), соотнесенной со структурой мотивационной сферы (мотивЧцельЧусловие), изучались практически все психические €влени€, что стимулировало возникновение и развитие новых психологических отраслей.

Ћогическим развитием данной концепции Ћеонтьев считал возможность создани€ целостной системы психологии как Ђнауки о порождении, функционировании и строении психического отра≠жени€ реальности в процессе де€тельностиї.

ќсновными пон€ти€ми данной теории €вл€ютс€ де€тельность, сознание и лич≠ность. –ассмотрим, какой смысл вкладываетс€ в эти пон€ти€, какова их структура.

ƒе€тельность человека имеет сложное иерархическое строение. ќна состоит из нескольких неравновесных уровней. ¬ерхний уровень Ч это уровень особых видов де€тельности, затем следует уровень действий, за ним Ч уровень операций, и самый низкий Ч уровень психофизиологических функций.

÷ентральное место в этом иерархическом построении занимает действие, ко≠торое €вл€етс€ основной единицей анализа де€тельности. ƒействие Ч это процесс, направленный на реализацию цели, котора€, в свою очередь, может быть опреде≠лена как образ желаемого результата. Ќеобходимо сразу обратить внимание на то, что цель в данном случае Ч это сознательный образ. ¬ыполн€€ определенную де≠€тельность, человек посто€нно держит этот образ у себ€ в сознании. “аким обра≠зом, действие Ч это сознательное про€вление активности человека. »сключени€≠ми €вл€ютс€ случаи, когда у человека в силу определенных причин или обсто€≠тельств нарушена адекватность психической регул€ции поведени€, например при болезни или в состо€нии аффекта.

ќсновными характеристиками пон€ти€ Ђдействиеї €вл€ютс€ четыре компо≠нента. ¬о-первых, действие включает в качестве необходимого компонента акт сознани€ в виде постановки и удержани€ цели. ¬о-вторых, действие Ч это одно≠временно и акт поведени€. ѕри этом следует обратить внимание на то, что дей≠ствие Ч это движение, взаимосв€заное с сознанием. ¬ свою очередь, из вышеизло≠женного можно сделать один из основополагающих выводов теории де€тельно≠сти. Ётот вывод состоит в утверждении о неразрывности сознани€ и поведени€.

¬-третьих, психологическа€ теори€ де€тельности через пон€тие действи€ вво≠дит принцип активности, противопоставл€€ его принципу реактивности. ¬ чем

√лава 5. ѕсихологическа€ теори€ де€тельности Х 127

различие в пон€ти€х Ђактивностьї и Ђреактивностьї? ѕон€тие Ђреактивностьї подразумевает ответное действие или реакцию на воздействие какого-либо сти≠мула. ‘ормула ЂстимулЧреакцииї €вл€етс€ одним из основных положений би≠хевиоризма. — этой точки зрени€ активен воздействующий на человека стимул. јктивность с точки зрени€ теории де€тельности есть свойство самого субъекта, т. е. характеризует человека. »сточник активности находитс€ в самом субъекте в форме цели, на достижение которой направлено действие.

¬-четвертых, пон€тие Ђдействиеї выводит де€тельность человека в предмет≠ный и социальный мир. ƒело в том, что цель действи€ может носить не только биологический смысл, такой как добыча пищи, но также может быть направлена на установление социального контакта или создание предмета, не св€занного с биологическими потребност€ми.

»сход€ из характеристик пон€ти€ Ђдействиеї как основного элемента анализа де€тельности, формулируютс€ основополагающие принципы психологической теории де€тельности:

1. —ознание не может рассматриватьс€ как замкнутое в самом себе: оно долж≠но про€вл€тьс€ в де€тельности (принцип Ђразмывани€ї круга сознани€).

|

|

|

2. ѕоведение нельз€ рассматривать в отрыве от сознани€ человека (принцип единства сознани€ и поведени€).

3. ƒе€тельность Ч это активный, целенаправленный процесс (принцип актив≠ности).

4. ƒействи€ человека предметны; их цели нос€т социальный характер (прин≠цип предметной человеческой де€тельности и принцип ее социальной обу≠словленности).

—амо по себе действие не может рассматриватьс€ как тот элемент начального уровн€, из которого формируетс€ де€тельность. ƒействие Ч это сложный элемент, который часто сам состоит из многих более мелких. “акое положение об7,€сн€ет-с€ тем, что каждое действие обусловлено целью. ÷ели человека не только разно≠образны, но и разномасштабны. ≈сть крупные цели, которые дел€тс€ на более мел≠кие частные цели, а те, в свою очередь, могут делитьс€ на еще более мелкие част≠ные цели и т. д. Ќапример, вы хотите посадить €блоню. ƒл€ этого вам необходимо:

1) правильно выбрать место дл€ посадки; 2) выкопать €му; 3) вз€ть саженец и при≠сыпать его землей. “аким образом, ваша цель разбиваетс€ на три подцели. ќднако если посмотреть на частные цели, то вы заметите, что и они тоже состо€т из еще более мелких целей. Ќапример, дл€ того чтобы выкопать €му, вы должны вз€ть лопату, вдавить ее в землю, вынуть и отбросить землю и т. д. —ледовательно, ваше действие, направленное па то, чтобы посадить €блоню, состоит из более мелких элементов Ч частных действий.

“еперь необходимо обратить внимание на то, что каждое действие может быть выполнено по-разному, т. е. с помощью различных способов. —пособ выполнени€ действи€ называетс€ операцией. ¬ свою очередь, способ выполнени€ действи€ за≠висит от условий. ¬ различных услови€х дл€ достижени€ одной и той же цели могут быть использованы различные операции. ѕри этом под услови€ми подразу≠меваютс€ как внешние обсто€тельства, так и возможности самого действующего субъекта. ѕоэтому цель, данна€ в определенных услови€х, в теории де€тельности

„асть I. ¬ведение в общую психологию

»з истории психологии

| “еори€ научени€ “еори€ де€тельности не €вл€етс€ единствен≠ной теорий, рассматривающей психическое раз≠витие через призму выполнени€ определенных трудовых и поведенческих актов. ¬ американ≠ской психологии, €вл€ющейс€ наследницей би≠хевиоризма, большую попул€рность и большое распространение получила теори€ научени€. — точки зрени€ американских психологов, научение Ч это относительно устойчивое пове≠дение, возникающее в результате практики. »з≠менени€ поведени€, возникающие благодар€ созреванию (а не практики) или временным состо€ни€м организма (таким, как усталость или состо€ни€, вызванные приемом лекарств и т. д.), сюда не относ€тс€. ѕрин€то выдел€ть четыре вида научени€: а) привыкание, б) класси≠ческое обусловливание, в) оперантное обуслов≠ливание и г) комплексное научение. ѕривыкание Ч простейший вид научени€, который сводитс€ к научению игнорировать сти≠мул, ставший уже знакомым и не вызывающий серьезных последствий; например, научение иг≠норированию тикань€ новых часов. лассическое и оперантное обусловливание св€заны с формированием ассоциаций, т. е. с научением тому, что некоторые событи€ про≠исход€т вместе. ѕри классическом обусловли≠вании организм усваивает, что за одним собы≠тием следует другое; например, ребенок на≠учаетс€ тому, что за видом груди последует вкус молока. (¬ообще прин€то считать, что эк≠сперименты ». ѕ. ѕавлова по формированию условных рефлексов €вл€ютс€ образцом клас≠сического обусловливани€.) ѕри оперантном обусловливании организм усваивает, что совер≠шаема€ им реакци€ будет иметь определенные последстви€; например, маленький ребенок на≠учаетс€ тому, что если ударить брата или сест≠ру, то это вызовет неодобрение родителей. ¬ комплексном научении помимо формиро≠вани€ ассоциаций содержитс€ нечто большее, например, применение некоторой стратегии при решении задачи или построение мысленной карты своего окружени€. ѕервые работы по научению и особенно по обусловливанию проводились в рамках бихевио≠ристского подхода. ¬ них изучалось то, как жи≠вотные научаютс€ устанавливать ассоциации между стимулами или между стимулом и ответ≠ной реакцией. ¬ соответствии с общей позици≠ей бихевиоризма поведение лучше всего пони≠мать в терминах внешних причин, а не умствен≠ных процессов, поэтому основное внимание в этих работах удел€лось внешним стимулам и реакци€м. Ѕихевиористский подход к научению содержал и другие ключевые положени€. —о≠гласно одному из них, простые ассоциации клас≠сического или оперантного типа €вл€ютс€ Ђкир≠пичикамиї, из которых строитс€ все научение. “ак, бихевиористы полагали, что така€ сложна€ вещь, как освоение речи, по сути есть заучива≠ние множества ассоциаций. —огласно другому положению, независимо от того, что именно заучиваетс€ и кто именно заучивает Ч будь то крыса,котора€ научаетс€ проходить лабиринт, или ребенок, осваивающий операцию делени€ столбиком, Ч везде действуют одни и те же базовые законы научени€. ¬ этих работах былоописано множество€влений и получены данные, которые составили основу дальнейших исследований ассоциативного научени€. ¬ ходе |

называетс€ задачей. ¬ зависимости от задачи операци€ может состо€ть из разно≠образных действий, которые могут подраздел€тьс€ на еще более мелкие (частные) действи€. “аким образом, операции Ч это более крупные единицы де€тельности, чем действи€.

√лавное свойство операций состоит в том, что они мало осознаютс€ или совсем не осознаютс€. Ётим операции отличаютс€ от действий, которые предполагают и сознаваемую цель и сознательный контроль за протеканием действи€. ѕо суще≠ству, уровень операций Ч это уровень автоматических действий и навыков. ѕод навыками понимаютс€ автоматизированные компоненты сознательной де€тель≠ности, вырабатывающиес€ в процессе ее выполнени€. ¬ отличие от тех движений, которые с самого начала протекают автоматически, как, например, рефлекторные движени€, навыки станов€тс€ автоматическими в результате более или менее дли-

√лава 5. ѕсихологическа€ теори€ де€тельности Х 129

»з истории психологии

»з истории психологии

| этих исследовании многие положени€ бихевиористов претерпели существенные изменени€, но это произошло уже в рамках другого направлени€ Ч когнитивной психологии. ¬ когнитивной психологии изучались прави≠ла и стратегии ассоциативного научени€, поэто≠му потребовалось изучить, как происходит на≠учение у различных биологических видов. ¬ ре≠зультате проблемы научени€ стали изучатьс€ в рамках биологических подходов. ќдна из пер≠вых попыток вы€вить биологические механизмы заключалась в том, чтобы найти конкретный уча≠сток мозга, который отвечает за научение (по≠добно тому, как существует особый участок ко≠ры, отвечающий за обработку цвета). ќднако эта попытка не увенчалась успехом. —уществую≠щие сегодн€ данные показывают, что продук≠ты долговременного научени€ распределены по всей коре, но возможно, что зрительные аспек≠ты того, чему научаютс€, хран€тс€ в основном в зрительных участках мозга, моторные аспек≠ты Ч в моторных участках и т. д. ƒругим неработающим подходом оказал≠с€ тот, в котором предполагаетс€, что какие бы участки мозга и нейроны ни участвовали в на≠учении, какие-то из них после научени€ остают≠с€ активными. ’от€ эта мысль, как потом вы€с≠нилось, справедлива дл€ кратковременного на≠учени€ и пам€ти, исследователи согласны с тем, что она неприменима к долговременному на≠учению. ≈сли бы все, чему мы научились, дава≠ло посто€нный прирост нервной активации, наш мозг с каждым днем становилс€ бывсе актив≠нее; очевидно, что это не так. —егодн€ сторонники теории научени€ пола≠гают, что нервна€ основа научени€ заключена в структурных изменени€х нервной системы, и они все больше ищут эти изменени€ на уров≠не нервных соединений. ¬ частности, наиболее попул€рной сегодн€ €вл€етс€ следующа€ иде€. »мпульс от одного нейрона к другому переда≠етс€ по аксону нейрона-отправител€. ѕосколь≠ку аксоны отделены синаптической щелью, ак≠сон отправител€ выдел€ет медиатор, который распростран€етс€ сквозь эту щель и стимулиру≠ет нейрон-получатель. “очнее говор€, когда им≠пульс проходит по аксону отправител€, он ак≠тивирует окончани€ этого нейрона, высвобож≠да€ медиатор, который вбираетс€ рецепторами нейрона-получател€. ¬есь этот механизм назы≠ваетс€ синапсом. лючевыми моментами, от≠нос€щимис€ к научению, €вл€ютс€ следующие: некоторые структурные изменени€ в синапсе и есть нервна€ основа научени€; результатом это≠го структурного изменени€ €вл€етс€ более эф≠фективна€ синаптическа€ передача. “аким образом, сегодн€ существуют две теории, рассматривающие развитие психиче≠ских €влений через практическую де€тельность. Ёто теори€ де€тельности и теори€ научени€. ¬ чем их принципиальное различие? “еори€ де€≠тельности прежде всего исходит из принципа активности. —убъект активен, что выражаетс€ в свободе его выбора. ¬ свою очередь, выбор субъекта определ€етс€ его потребност€ми, мо≠тивами и цел€ми. ”слови€ воспитани€ и другие социальные факторы играют важную роль в фор≠мировании поведени€ субъекта, но все же осо≠бенности личности €вл€ютс€ ведущими в осуще≠ствлении де€тельности. “еори€ научени€, как мы видели, в первую очередь обращает внимание на внешние факторы и биологические механиз≠мы, лежащие в основе научени€. ѕо; јтнинсон –. Ћ., јткинсон –. —., —мит Ё. ≈. и др. ¬ведение в психологию: ”чебник дл€ университетов /ѕер. с англ. под. ред. ¬. ѕ. «инченко. Ч ћ.: “оивола, 1999. |

тельного упражнени€. ѕоэтому операции бывают двух видов: к операци€м перво≠го вида относ€тс€ те, которые возникли путем адаптации и приспособлени€ к усло≠ви€м обитани€ и де€тельности, а к операци€м второго вида Ч сознательные дей≠стви€, благодар€ автоматизации ставшие навыками и перемещенные в область неосознаваемых процессов. ѕри этом первые практически не осознаютс€, в то вре≠м€ как вторые наход€тс€ на грани сознани€.