Х психологическую (создает благопри€тные стимулы и на≠строение);

Х обеспечение безопасности (создает предпосылки к боль≠шей безопасности работы);,_..-

Х гигиеническую, стимулирует поддержание чистоты. ќсновные параметры оптимального освещени€ приведены на рис.42,

–асчет необходимого количества светильников общего освещени€ в помещени€х производитс€ по формуле

| п= |

| а х b x. £Д, х k ‘ |

| где |

п Ч количество светильников, шт.;

а Ч длина помещени€, м;

b Ч ширина помещени€, м;

En,Ч -заданна€ освещенность, лк;

‘ Ч световой поток источников света одного светильни≠ка, лм

kЧ коэффициент, учитывающий цвет и тон стен потолка и пола (1,5Ч2,5).

ћинимальные требовани€ к освещенности помещений и рабочих мест (освещенность в лк и цвет света) приведены в приложении 7.

—ведени€ о различных источникахсвета (световой поток в лм, соотнесенный с мощностью в ваттах, ориентировочный срок службы) даны в приложении 8.

8.5. ћетоды эргономических исследований

ћетодической базой эргономики служит системный под≠ход. Ќа его основе в эргономических исследовани€х использу≠ютс€ методы различных наук и техники, на стыке которых возникают и решаютс€ качественно новые проблемы изуче≠ни€ системы ЂчеловекЧмашина(предмет)Ч-средаї. ѕри этом происходит определенна€ трансформаци€ используемых ме≠тодов, привод€ща€ к созданию новых приемов исследовани€.

—пецифика эргономического подхода обусловлена его на≠правленностью на проектирование и необходимостью одно≠временного учета комплекса свойств и параметров системы и ее компонентов.

Ћюбое эргономическое исследование должно начинатьс€ с анализа де€тельности человека и функционировани€ системы ЂчеловекЧмашина (предмет)ї.

Ёргономический анализ не может основыватьс€ только на здравом смысле и интуиции, а требует системы, котора€ позволит проектировщику грамотно осуществл€ть такой анализ. ќсобое значение имеет эргономический анализ тру≠довой де€тельности, в ходе которого составл€етс€ ее харак≠теристикаЧ профессиограмма. ѕрофессиограмма включает в себ€ те требовани€, которые предъ€вл€ет де€тельность к техническим средствам и психофизиологическим свойствам человека.

¬ науках о труде сложились два метода получени€ исход≠ной информации, необходимой дл€ составлени€ профессиог-раммы: описательное и инструментальное профессиографи-рование.

ќписательное профессиографирование включает:

Х анализ технической и эксплуатационной документа≠ции;

Х эргономическое и инженерно Ч психологическое обсле≠дование оборудовани€.сопоставление результатов обследова≠ни€ с руковод€щими и нормативными документами по эрго≠номике;

Х наблюдение за ходом рабочего процесса и поведением человека;

Х беседу с работающим человеком;

Х самоотчет человека в процессе де€тельности;

Х анкетирование и экспертную оценку;

Х хронометраж отчетливо различимых составл€ющих ра≠бочего процесса;

Х количественную оценку эффективности де€тельности. »нструментальное профессиографирование предпола≠гает:

Х измерение показателей факторов среды;

|

|

|

Х регистрацию и последующий анализ ошибок. —бор и анализ данных об ошибочных действи€х человека €вл€етс€ одним из важных путей анализа и получени€ оценки эргоно≠мических характеристик системы ЂчеловекЧмашинаї;

Х объективную регистрацию энергетических, затрат и функционального состо€ни€ организма работающего челове≠ка. ƒл€ этих целей используетс€ комплекс медико-биологиче≠ских показателей: частота пульса, кров€ное давление, частота дыхани€, кожно-гальваническа€ реакци€ и др. (рис. 436);

Х объективную регистрацию и измерение трудноразличи-мых (в обычных услови€х) составл€ющих рабочего процес≠са, таких, как направление и переключение внимани€, опери≠рование органами управлени€ и др. ƒл€ регистрации этих составл€ющих используютс€ киновидеосъемка направлени€ взгл€да оператора и показаний приборов с последующим на≠ложением траектории взгл€да на приборную панель, цикло≠графи€ или кинорегистраци€ движений рук, измерение силы сопротивлени€ органов управлени€, магнитофонна€ регист≠раци€ речевых сообщений. ѕодобные средства регистрации используютс€ непосредственно в процессе де€тельности, а регистрируемые параметры соотнос€тс€ с хронограммой трудового процесса;

Х объективную регистрацию и измерение показателей фи≠зиологических функциональных систем, обеспечивающих процессы обнаружени€ сигналов, выделени€ информативных признаков, информационного поиска, оперировани€ исходны-

ми данными дл€ прин€ти€ решений, а также исполнительные (двигательные или речевые) действи€.

числу таких показателей относитс€, например, состо€≠ние периферического и центрального звеньев зрительной сис≠темы, речевого и двигательного аппаратов. –егистрации под≠лежат движени€ глаз наблюдател€, рабочие движени€ и тремор рук, электрическа€ активность зрительной, речевой и двигательной областей коры головного мозга, а также громка€ и внутренн€€ речь (мысленна€ речь). Ёти показатели регист≠рируютс€ с помощью довольно сложного электрофизиологи≠ческого оборудовани€, результаты требуют трудоемкой мате≠матической обработки. ѕоэтому исследовани€ подобного типа провод€тс€, как правило, в лабораторных услови€х, где возможна имитаци€ некоторых существенных составл€ющих де€тельности человека.

ѕеречисленные методы профессиографического исследо≠вани€ используютс€ в зависимости от степени сложности изу≠чаемой де€тельности и требуемой полноты ее описани€. ¬о многих случа€х достаточно использовать метод описательно≠го профессиографировани€.

—оматографические и Ёкспериментальные (макетные) методы решени€ эргономических задач используютс€ дл€ вы≠бора оптимальных соотношений между пропорци€ми челове≠ческой фигуры и формой, размерами машины (предмета), ее элементов.

—оматографи€ [от греч. soma (somatos) -Чтело и... гра-фи€] Ч метод схематического изображени€ человеческого тела в технической или иной документации й1€?ћзи с пробле≠мами выбора соотношений между пропорци€м^”человеческой фигуры, формой и размерами рабочего места.Ѓ инженерной графике используютс€ все нормы и приемы технического чер≠чени€ и начертательной геометрии (рис. 44). Ѕольша€ трудо≠емкость затрудн€ет эффективное использование классической соматографии. ћенее трудоемок и более эффективен метод плоских манекенов (шаблонов-моделей), тела с шарнирными сочленени€ми (рис. 45).

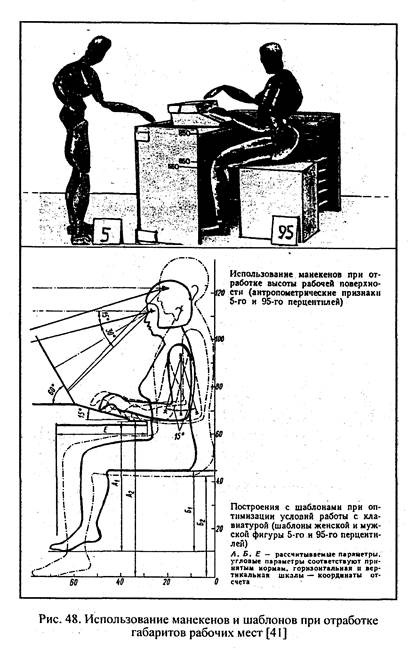

— помощью схематического изображени€ (шаблона) мож≠но проверить(рис.46):

Х соотношение пропорций человеческой фигуры, разме≠ров и формы рабочего места;

|

|

|

Х дос€гаемость органов управлени€ и удобство их разме≠щени€;

Х оптимальные и максимальные границы зоны дос€гаемо≠сти конечностей;

Х обзор с рабочего места и услови€ зрительного воспри€≠ти€, например/при слежении за объектом наблюдени€ (инди≠каторами) и т. д.;

Х удобство формы рабочего места, пространства дл€ мани≠пулировани€, сидень€, пульта и т. д.;

Х удобство подхода к рабочему месту или ухода с него, оп≠тимальные размеры проходов, коммуникаций.

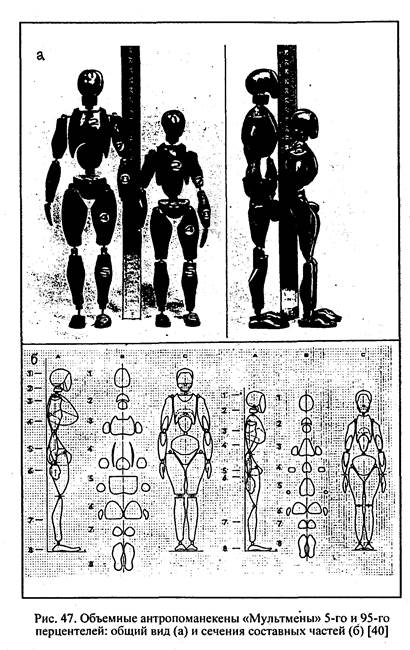

Ёкспериментальные (макетные) методы основаны на применении макетировани€ проектируемого оборудовани€ в различном масштабе и с разной степенью деталировки. ѕри этом используютс€ объемные антропоманекены; один из ви≠дов таких манекенов получил название Ђмультменыї (рис. 47) [40].

ћетоды с использованием манекенов позвол€ют решать р€д задач:

Х ув€зывать сложно структурные конструкции оборудова≠ни€ между собой;

Х достигать общей и детальной соразмерности оборудова≠ни€ человеку;

" испытывать еще проектируемое оборудование на удоб≠ство работы с ним; '

Х отрабатывать пространственные параметры рабочего места и р€д других задач, св€занных с учетом антропометри≠ческих особенностей пользователей проектируемого оборудо≠вани€.

ѕример использовани€ манекенов при отработке высоты рабочей поверхности приведен на рис. 48. ѕараллельно с при≠менением манекенов обычно провод€т р€д расчетных процедур и геометрических построений на схемах и чертежах, св€занных с закономерност€ми учета антропометрических данных.

ќписанные выше методы непосредственно смыкаютс€, пе≠реплетаютс€ с дизайн-проектированием, особенно в методе сценарного моделировани€ (проектного инсценировани€). ¬не зависимости от конкретного содержани€ и форм проект^ ных ситуаций суть сценарного метода остаетс€ одной и той же. ƒизайнер сначала представл€ет ситуацию мысленно, за≠тем все более опредмеченно отображает ее в серии графиче≠ских эскизов, потом Ч в трехмерных макетах, мул€жах и ма≠некенах, наконец Ч в действенном Х натурном воспроизведении. ѕри необходимости ведетс€ фиксирование фото- или видеоспособом (ранее Ч киносъемка).

¬ последнее врем€ приемы инженерной графики и методы моделировани€ (Ђручныеї) дополн€ютс€ и нередко замен€ют≠с€ компьютерной графикой за счет использовани€ техниче≠ских средств и программного обеспечени€.

8-б.–екомемдации по эргономическому обеспечению проектировани€

ѕод эргономическим обеспечением проектировани€ пони≠маетс€ установление эргономических требований и формиро≠вание эргономических свойств системы ЂчеловекЧмашина (предмет)ї, в частном случае, и ЂчеловекЧмашина (пред≠мет)Чокружающа€ средаї в общем виде на стади€х ее разра≠ботки и использовани€.

ќсновные прикладные задачи, решаемые эргономикой,

следующие.

¬о-первых, придание издели€м, технике свойств дл€ наи≠более эффективного функционировани€ системы при минима≠льном расходе ресурсов человека (количество персонала, врем€ профессиональной подготовки, веро€тность професси≠ональных заболеваний или травм, уровень физиологического, психологического и психофизиологического напр€жени€) и максимальной удовлетворенности содержанием и услови€ми жизнеде€тельности (труда, отдыха и т. д.). ќдновременно ве≠детс€ разработка средств профессиональной подготовки и си≠стемы отбора персонала дл€ работы с техникой.

—ледующа€ задача включает в себ€ разработку требовании к инструкци€м по эксплуатации и обслуживанию изделий и техники, облегчающих их освоение. Ёто не только серьезна€ научна€ проблема, но и искусство, по словам английского эр-

гономиста ƒ. ќборна.

ќсобо надо подчеркнуть, что разработка ведетс€ с учетом профессиональных, половых, возрастных и прочих моментов, в том числе особенностей женского организма, детей, подро≠стков и пожилых людей. јктуальнейша€ проблемаЧ проек≠тирование изделий, оборудовани€ и всей среды жизнеде€тель≠ности дл€ лиц с пониженной трудоспособностью и особенно инвалидов. Ётому посв€щены специальные довольно много≠численные исследовани€, выработаны рекомендации и нор≠мы.

|

|

|

»спользование эргономики в проектной практике позво≠л€ет перейти от техники безопасности к безопасной технике, надежной и удобной в эксплуатации и обслуживании.

–абочие места. рабочему месту относитс€ часть про≠странства, в котором человек преимущественно осуществл€ет трудовую де€тельность и проводит большую часть рабочего времени. Ёто пространство оснащаетс€ необходимыми техни≠ческими средствами (органами управлени€^ средствами ото≠бражени€ информации, вспомогательным оборудованием). ¬ нем осуществл€етс€ де€тельность одного исполнител€ или группы исполнителей. –абочее место Ч наименьша€ целост≠на€ единица производства, жизнеде€тельности, в котором присутствуют три основных элемента: предмет, средство и субъект труда (де€тельности).

–абочее место включает как основные, так и вспомогатель≠ные средства труда. —пецифика организации рабочего места зависит от характера решаемых задач и особенностей пред≠метно-пространственного окружени€.

–абочее место у станкаЧэто место, с которого осуществ≠л€етс€ управление и контроль его функционировани€ (рис. 49,50), на подвижных технических средствахЧэто ка≠бина или место водител€, в технологической линии Ч может быть место перед пультом управлени€ (рис. 51), в энергосис≠темах, диспетчерских авиапортов и пр. Ч пункт управлени€. [42]

ƒовольно простым объектом (с точки зрени€ эргономики) €вл€етс€ письменный стол в доме или на службе Ч рабочее место дл€ умственного труда. ќснащение же рабочих мест в жилых помещени€х, а тем более офисах, банках, учреждени€х компьютером и другой оргтехникой требует учета комплекса эргономических факторов и €вл€етс€ более сложной задачей (рис.52).

ќфисное оборудование. »зменени€ в организации интел≠лектуального труда, тесно св€занные с социальными процес≠сами и развитием техники, существенно изменили офисное оборудование. ¬ недавнем прошлом рабочие места руководи≠тел€ и служащих олицетвор€л конторский (двухтумбовый или однотумбовый) стол, а символом статуса были стул или крес≠ло. “радиционное решение конторской мебели во многом дик≠товалось функцией хранени€ в ее емкост€х различных предме≠тов, главным образом деловых бумаг. “еперь решение офисной мебели в основном определ€етс€ количеством и ви≠дом используемой техники. —реди многих реалий современ≠ной практики функционировани€ административных зданий выдел€етс€ главна€: массова€ оснащенность рабочих мест разнообразными машинами, ускор€ющими сбор, обработку и передачу информации. —овременное управление де€тельно-

стью фирмы, банковские операции, творчество дизайнеров и даже писателей немыслимы без компьютерного оснащени€ и использовани€ телекоммуникационных сетей.

—овременный уровень инженерного оснащени€ позвол€ет достаточно успешно решать задачи по созданию физиологи≠ческого комфорта (искусственное освещение, акустика, кон≠диционирование воздуха). ќднако проблемы психологическо≠го климата, св€занные с обеспечением эффективной работы в одном помещении одновременно нескольких человек, а то и дес€тков человек не потер€ли актуальности.

ќпределенный успех в этом плане достигнут благодар€ со≠зданию индивидуальных микропространств, с использовани≠ем специальных экранов, боковых перегородок, шкафов и пр. (рис. 53) непосредственно на рабочих местах. Ўирокие воз≠можности открывает применение современных по конструк≠ции и используемым материалам системы офисных перегоро≠док. ќни позвол€ют в короткие сроки без значительных затрат на капитальное строительство производить перепланировку и создавать рабочие места в помещени€х любой конфигурации в соответствии с изменени€ми функциональных требований к рабочему пространству. ѕерегородки существенно снижают шум, содействуют необходимому уровню психологического комфорта,

|

|

|

¬озможность в соответствии с конкретными услови€ми легко измен€ть планировку помещени€, организацию функци≠ональных зон, т. е. свободно варьировать пространство офиса, предопредел€ют разнообразие компоновки рабочих зон (рис.536),

¬ ѕоследнее дес€тилетие при проектировании офисов, оборудовани€ дл€ них произошло Ђврастаниеї эргономики внутрь творческой де€тельности дизайнеров, обозначаемое термином Ђэргодизайнї. ƒвижение Ђэргодизайнї возникло в св€зи с электронной революцией в офисе; первый междуна≠родный симпозиум и выставка под этим девизом состо€лись в Ўвейцарии в 1984 г. ќснову движени€ положило понимание, что традиционна€ форма Ђучетаї эргономических норм и ре≠комендаций не дает необходимого эффекта при проектирова≠нии технизированной среды конторы и электронных (компью≠терных) рабочих мест.

ќсоба€ роль в современном офисе отводитс€ креслу. Ќеоб≠ходимость работать и с компьютером, и с телефоном, и с фак≠сом, и просто с бумагами, а также требовани€ физиологиче≠ского комфорта предопредел€ют его конструкцию, форму, используемые материалы и отделку.

»2

щ

ѕрименительно к креслу говор€т о пассивном и актив≠ном комфорте. јктивный комфорт охватывает различные механизмы и системы регулировки. √лавные из них показа≠ны на рис. 54. ќбычна€ регулировка: пневматическое / устройство регулировки высоты сидени€, высоты и наклона спинки дл€ оптимальной поддержки по€сницы. –егулиров≠ка глубины сидени€ с шагом от 50 до 70 мм. ћеханизм по≠сто€нного контакта: спинка в посто€нном контакте со спи≠ной, фиксаци€ в любом положении либо в нескольких запрограммированных положени€х. —инхронный меха≠низм: согласованное изменение положени€ спинки и сиде≠ни€ в зависимости от позы человека, регулировка интенсив≠ности давлени€ по желанию. ћеханизм наклона с центральной осью: наклоны кресла вперед и назад, регули≠ровка интенсивности в зависимости от веса человека. ћеха≠низм наклона со смещенным центром.

¬оспри€тие визуальной информации. ачество воспри≠€ти€ информации обусловлено (рис. 55):

Х характеристиками зрительного аппарата человека, поро≠говыми и др. значени€ми ощущений (формой пол€ зрени€, ви≠димым спектром, разрешающей способностью и т. п.);

Х угловыми размерами элементов информации, ее формой и положением в пространстве, движением (статичные сигна≠лы, динамичные дискретные и непрерывные).

ѕоле зрени€ обоими глазами (бинокул€рное зрение) огра≠ничено угловыми размерами и предельными рассто€ни€ми от глаза до наблюдаемого предмета при нормальной освещенно≠сти последнего. ƒиаграмма (рис. 55ј) показывает обзор без напр€жени€ дл€ глаз, т. е. дл€ длительного и точного наблюде≠ни€ при фиксированном положении головы и всего корпуса. “очность воспри€ти€ изображени€ предмета зависит от того, под каким углом оно рассматриваетс€. ѕри рассматривании изображени€ сбоку допустимый угол обзора не должен превы≠шать 45∞ к нормали экрана, так как при больших углах изобра≠жение значительно искажаетс€.

¬идимые размеры объектов, в том числе знаков определ€≠ютс€ в угловых величинах (рис. 55¬). ”гловые размеры (в гра≠дусах, минутах и секундах) определ€ютс€ по формуле

где а Ч угол зрени€;

SЧ линейный размер объекта (знака);

/Ч рассто€ние до объекта (знака) по линии взора.

\ Ћинейные размеры буквенно-цифровых знаков дл€ боль≠ших индикаторных устройств приведены в таблице на рис. 56. ƒл€ обеспечени€ читаемости цифр необходимо выдерживать оптимальные соотношени€ основных параметров знака: высо≠та, ширина, толщина линии. ƒл€ знаков пр€мого контраста толщина линии должна составл€ть '/<,Ч'/s высоты знака, дл€ знаков обратного контраста Ч; /ю.

Ќаибольшего внимани€ и напр€жени€ требует работа че≠ловека-оператора при эксплуатации сложного оборудовани€ и большой долей ответственности (в частности, диспетчеров воздушного сообщени€, операторов атомных электростанций и пр.). ѕри этом оператор, чаще всего, вынужден переносить взгл€д с одних объектов на другие, отвлекатьс€ от наблюдени€ дл€ выполнени€ манипул€ций с органами управлени€ и дру≠гих моторных функций.

Ќа перенесение взгл€да, а также на последующие процес≠сы конвергенции Чдивергенции (сведение и разведение зри≠тельных осей глаз), аккомодации и адаптации, какследствие изменени€ рассто€ний до точки фиксации взгл€да, освещен≠ности зон наблюдени€, требуетс€ определенное врем€ (от 0,2